1984年制作の『ゴジラ』を、Amazon Prime Videoで偶然観ました。昭和末期のゴジラ復活作として、1985年のお正月映画として公開されたこの作品は、シリーズ第16作目であり、ゴジラ誕生30周年記念映画でもあります。

監督は橋本幸治、特撮監督は中野昭慶、製作は田中友幸という布陣。懐かしさと同時に、今の私たちに問いかけるメッセージ性を強く感じました。

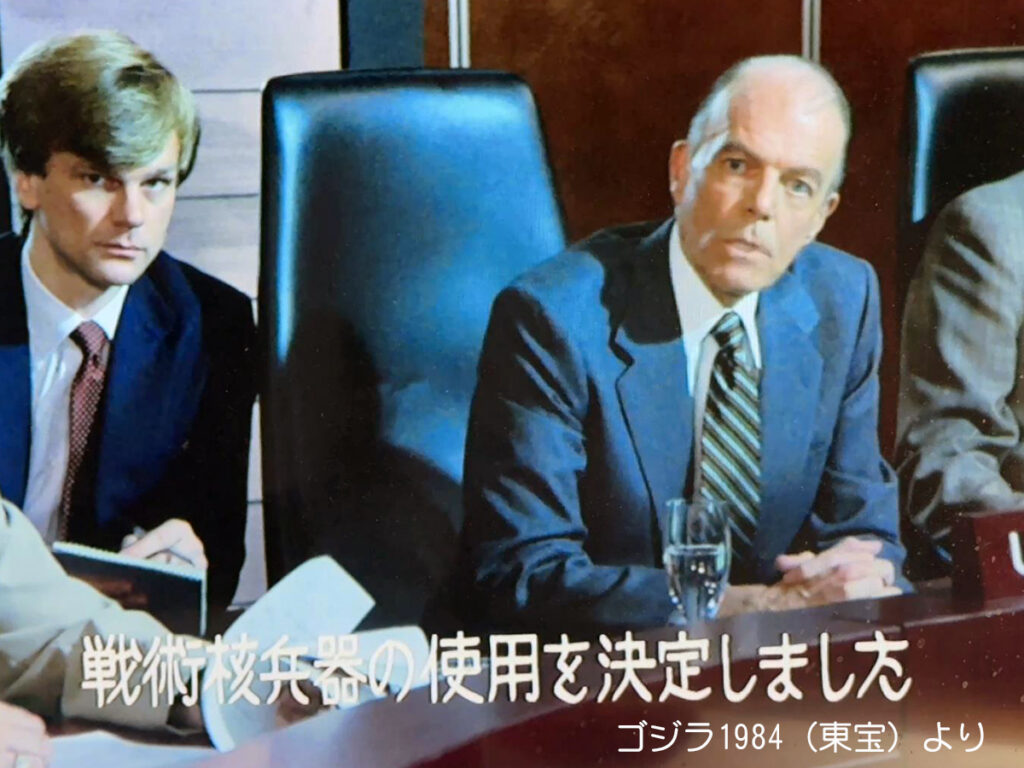

ゴジラが東京に上陸しようとする時。米ソ両国が日本政府に対し戦術核兵器の使用を迫るという緊迫した局面が描かれています。ソ連は自国の原潜撃沈への報復として核攻撃を主張し、アメリカもこれに同調。しかし、劇中の三田村総理大臣は毅然とした態度で核兵器の使用を拒否します。「核を作らず、持たず、持ち込ませず」という日本の非核三原則を国際的な圧力の前でも貫き、核兵器使用を拒絶するその姿勢が、作品全体に反核の思想を鮮やかに刻みつけています。映画ゴジラを単純な勧善懲悪の怪獣映画から別次元の作品に高めていると実感しました。

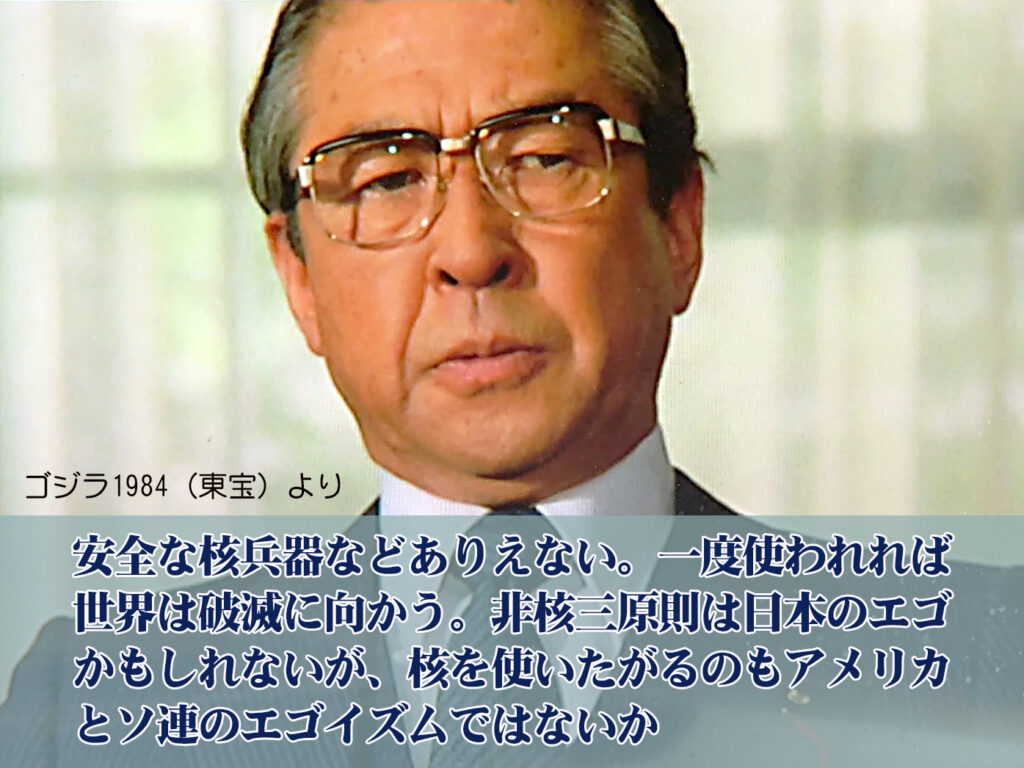

三田村首相は米ソの外交団に向かって訴えます。

「安全な核兵器などありえない。一度使われれば世界は破滅に向かう」と断言し、「非核三原則は日本のエゴかもしれないが、核を使いたがるのもアメリカとソ連のエゴイズムではないか」と突きつけます。この台詞は、単なるフィクションの一場面にとどまらず、冷戦下の現実に対する強烈なメッセージとして響きます。

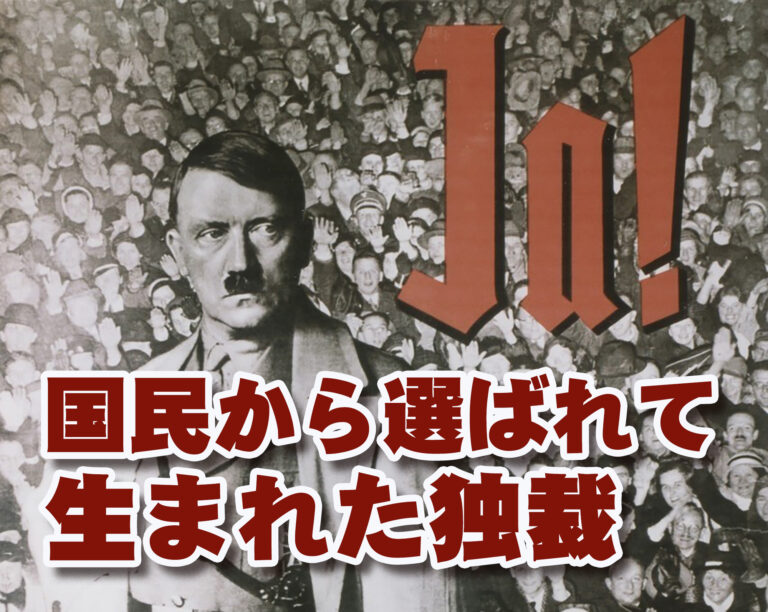

私はこの映画を観て、いま参政党や一部の保守系政治勢力が語る「日本も核武装もできる原潜の保有を」「核兵器シェア(核共有)を」といった主張に強い違和感を覚えます。核兵器は抑止力としての均衡を保つ道具ではなく、使われれば世界を破滅に導く人類の脅威です。ゴジラという巨大な破壊の象徴は、核そのもののメタファーでもあります。

時あたかも自民党の総裁選挙まっただ中。あの三田村首相のように、どんなに苦しい状況でも「核に頼らない」道を選ぶことが、未来の世代への責任ではないでしょうか。

昭和の特撮映画が放った反核のメッセージは、いまも決して古びていません。むしろ国際情勢が再びきな臭くなる中、私たちはあらためてこの作品から学ぶべきだと思います。核を持たず、使わず、使わせず。これは日本の矜持であり、平和国家としての最大の使命だと、改めて胸に刻みました。