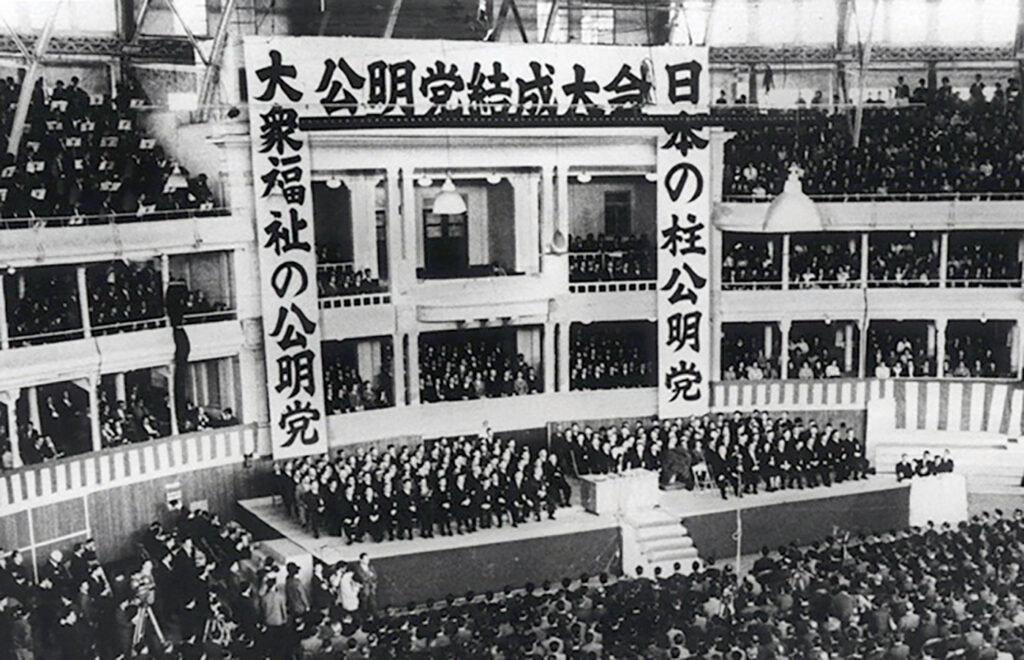

日本の政治が大きく揺れ動くいま、公明党が結党61年という節目を迎えました。とくに日本の安全保障において、公明党がどのように独自の役割を果たしてきたのかを振り返ることは、これからの日本の針路を考えるうえで欠かせない視点です。

公明党は、「大衆とともに」という立党精神を基盤に、安全保障においても常に生活者の視点を重んじ、現実に即した対応を模索してきました。軍拡ありきでもなく、理念先行でもない。「人の命と暮らしを守る」という一点から出発し、慎重でありながら前向きな政策判断を積み重ねてきたところに、公明党らしさが表れています。

こうした歩みを振り返ると、公明党が果たしてきた役割は「歯止め」と「架け橋」という二つの言葉で象徴することができます。

まず、「歯止め」としての役割です。

自公連立の26年間、公明党は防衛政策が必要以上に強硬に傾かないよう調整し、日本が専守防衛を基調とする姿勢を堅持できるよう努めてきました。

その象徴的な成果が、非核三原則を政府の公式見解として引き出したことです。核拡散の緊張が高まっていた時代に、「核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず」という日本の立場を明確にし、平和国家としての信頼を国際社会で確かなものにしました。

さらに、2015年の平和安全法制をめぐる議論でも、公明党は一貫して“抑制的な立場”を貫きました。集団的自衛権の行使を広げようとする声が強まるなか、公明党は「歯止めのない拡大には反対」として譲らず、行使を「日本の存立が危うくなる明白な危険がある場合」に限定するという厳格な限定規定を制度に組み込みました。あわせて、武器使用基準や国会関与、後方支援の範囲などについても細かな制限を盛り込み、平和安全法制全体にしっかりとした安全装置を備えたのです。

そしてもう一つが、「架け橋」としての役割です。

公明党は国内の安全保障観の違いが鋭く対立する場面でも、極端に振れず、中道の立場から落ち着いて対話を重ね、幅広い合意形成を促してきました。安全保障は国民生活と密接に関わるからこそ、分断ではなく調整こそが求められます。その調整役を担ってきたのが、公明党でした。

国際社会でも、公明党の“架け橋”としての役割は大きな意味を持ってきました。冷戦後、日本が国際貢献のあり方を探っていた時代に、PKO(国連平和維持活動)への参加を後押しし、「武力ではなく協力と対話によって平和に関わる」という日本の道を拓いたことは、公明党の現実的な平和主義を象徴する出来事です。こうした積み重ねが、日本が国際的な信頼を得てきた大きな要因にもなっています。

そして今、四半世紀にわたる自民党との連立政権に区切りをつけ、公明党は再び野党としての歩みを進め始めました。“公明党ここにあり”という気概とともに、新たな挑戦が始まっています。

平和の理念と現実の安全保障をしっかりと結びつけながら、国民の暮らしを守るために丁寧に合意をつくりあげていく。その経験と実績は、これからも日本にとって確かな力になるはずです。公明党の61年の歩みは、いまこそその価値を増し、新たな時代を切り開く力となっていくことでしょう。