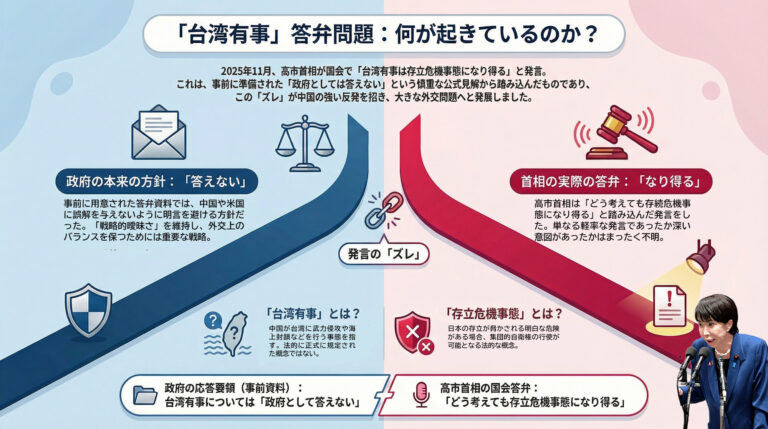

その日、永田町を包んでいた空気は、張り詰めた弦のように鋭く、冷ややかなものでした。事の発端は、衆議院予算委員会での一幕です。時の内閣総理大臣、髙田佐尚(たかださひさ)は、野党議員からの追及に対し、まるで用意されていたかのような静かな、しかし断固とした口調でこう明言しました。「T地域の安定は、もはや対話だけで維持できる段階を超えている可能性があります。我が国は、あらゆる事態を想定し、その『覚悟』を世界に示すべき時です」。

この発言は、瞬く間に国境を越え、アジアの大国であるA国の逆鱗に触れました。A国政府は即座に反応し、髙田総理の発言を「主権侵害であり、地域の平和を乱す危険な挑発」と激しく断罪。翌日には、T地域を取り囲むような大規模な軍事演習を予告なしに開始し、日本の近海を含む海域へのミサイル発射実験さえもちらつかせました。また、輸入制限などの経済制裁を連発、日本とA国との緊張関係は極度に高まりました。

ニュース速報がスマートフォンを震わせ続け、街頭ビジョンにはA国軍の威圧的な艦隊の映像が繰り返し映し出されました。ワイドショーのコメンテーターたちは、険しい表情で「髙田首相の軽はずみな発言が外交的混乱を招いた」「外交音痴の高田首相の発言で、経済への影響は計り知れない」と、こぞって髙田首相を非難する言葉を口にしました。メディアは総理の資質を問い、世論の不安を煽り立てていました。

しかし、官邸の奥深く、髙田総理がいる執務室の空気だけは、外の喧騒や自身への罵詈雑言とは裏腹に、不気味なほど静寂に包まれていました。

「シナリオ通りだ」。ある側近は、窓の外に広がる曇天を見上げ、誰に聞かせるでもなく呟きました。彼らにとって、A国の激しい怒りは計算されたものであり、むしろこの国の空気を変えるために必要不可欠な「演出」の一部だったのです。

事態が深刻化するにつれ、国民の意識は劇的な変化を見せ始めました。当初は髙田総理の強硬姿勢を不安視する声もありましたが、連日報じられるA国の恫喝的な態度を目の当たりにし、人々の心には恐怖よりも「怒り」、そして「今のままでは国を守れない」という危機感が急速に広がっていきました。平和を当然のものとして享受していた日常の風景が、A国という明確な脅威によって塗り替えられていったのです。

この機運を逃さず、髙田政権とそれを支える保守勢力は、次なるカードを切りました。長年タブー視されてきた防衛に関する法整備や、装備の抜本的な見直しです。「T地域の有事は、すなわち我が国の有事である。圧倒的な軍事力を持つA国に対し、従来の装備だけで国民の命を守れるのか」。そんな議論が、かつてないリアリティを持って国会で交わされ始めました。反対派の声は、高まるナショナリズムと現実的な不安の波にかき消され、非核三原則の見直し、防衛費の大幅な増額や、攻撃能力の保有といった施策が、「緊急の生存戦略」として次々と承認されていきました。

ある夜、ベテランの政治記者が、馴染みの与党議員と都内のバーでグラスを傾けていました。「髙田総理は、本気でA国と戦うつもりなんですか?」と記者が尋ねると、議員は氷の溶けたウイスキーを見つめながら、自嘲気味に笑いました。「まさか。戦争なんて誰も望んじゃいない。だがな、この国を根本から作り変えるには『外圧』という劇薬が必要なんだ。自分たちでは変えられない憲法も、平和ボケした意識も、外からの恐怖があれば一晩で変わる。A国には感謝しなきゃいけないな。彼らが怖ければ怖いほど、我々の改革は進むんだから」

記者はその言葉に、背筋が凍るような感覚を覚えました。目の前で繰り広げられている国際的な緊張関係は、偶発的な衝突などではなく、日本という国家のOS(基本構造)を「戦える国」へと書き換えるために、髙田佐尚という演出家によって緻密に描かれた、壮大なフィクションだったのかもしれません。

テレビ画面の中では、髙田総理が揺るぎない視線で国民に結束を訴えています。その姿は、未曾有の危機に立ち向かう英雄のようでもあり、あるいは、あらかじめ決められた結末へと国民を誘導する、冷徹なストーリーテラーのようにも見えました。こうして、この国は熱狂と不安を抱えたまま、誰も見たことのない新しい時代へと、その舵を大きく切っていったのです。