気象庁は「防災気象情報」の大幅な見直しを発表しました。

これまでの警報や注意報は、専門的で複雑な印象があり、「結局いつ避難すればいいの?」という声をよく耳にしました。そうした課題に応える形で、2026年の梅雨時期から、災害ごとに5段階のレベルで情報が整理され、新たに「危険警報」が加わることになりました。

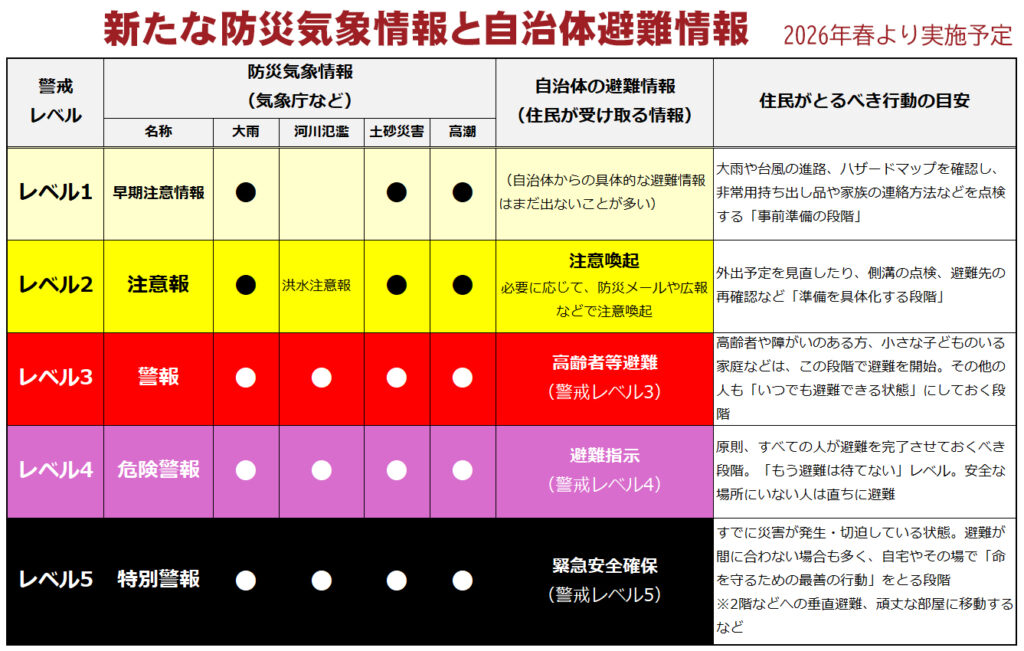

この5段階の仕組みは「大雨」「河川氾濫」「土砂災害」「高潮」の4つの災害に適用されます。特に大きな変更点は、レベル5(特別警報)とレベル3(警報)の間にレベル4の「危険警報」が新設されることです。これにより、危険度の“段階的な高まり”が、より明確に把握できるようになります。いわば、「切迫した危険が迫っている段階」をレベル4として示すことで、自治体が発表する避難情報のレベルと合わせ、住民がより早い段階で避難行動を取りやすくなることが期待されています。

特に注目したいのは、河川氾濫に関する情報の整備です。これまでは洪水の特別警報が十分に活用されていない場面もありましたが、今回の見直しで河川氾濫の特別警報が新設されます。全国400以上の「洪水予報河川」を対象に、河川管理者から気象庁へ情報が提供されることで、より確度の高い警報につなげる仕組みです。国交省も監視体制を強化し、夜間でも状況を把握できる監視カメラの増設や、高潮対策として波高観測センサーの設置も進めています。

また、将来の危険性を早めに知らせる仕組みとして、レベル1「早期注意情報」も新しく位置づけられました。これは、警報級の現象が5日先までに予想される場合に発表されるもので、災害への事前準備を促す役割を担います。土砂災害や高潮についても5段階で明確に示され、従来の「土砂災害警戒情報(レベル4)」は「危険警報」として整理されます。

今回の防災気象情報の見直しで大切な点は、「気象庁の警戒レベル」と「自治体が出す避難情報」の整合性を明確にすることです。

気象庁が発表する「危険警報(レベル4)」と自治体が発表する「避難指示(レベル4)」は、ともに“全員が避難を完了すべき段階”を示すサインです。

今回の制度改正によって、この二つが同じ「レベル4」という数字で整理されたことで、住民が直感的に「今が避難のタイミングだ」と判断しやすくなりました。

その上で、「レベル5」と聞くと“より強い避難の号令”のように感じるかもしれませんが、実際にはそうではないということです。

レベル5とは、避難を促す段階ではなく、すでに極めて危険な状況に置かれている可能性が高い段階です。

言い換えれば、レベル5は「避難が間に合わない可能性がある状態」であり、この段階で無理に外へ逃げようとすると、かえって命を脅かす危険があります。

だからこそ、レベル4で避難行動を終えられたかどうかが、生死を分ける大きなポイントになります。

今回の5段階化は、住民一人ひとりが“自分の行動のタイミング”をより分かりやすくつかめるようにするための仕組みづくりでもあります。

災害時には、数値の意味を正しく理解し、自治体や気象庁が発する情報の「意図」をしっかり受け取れることが、命を守るうえで欠かせません。

この改正案は年内の国会で可決される見通しで、運用は2026年の梅雨時期から始まる予定です。気候変動によって豪雨災害が年々激甚化している中、このような情報の単純化・明確化は、私たちの地域防災力を底上げする重要な取り組みだと思います。日ごろから身近な危険箇所を確認するとともに、新しい情報体系にも慣れていきながら、地域全体で安全・安心の土台をつくっていきたいものです。