世界のGDPの4割。貿易量の3分の1を占める巨大な自由貿易圏が出現

10月5日(現地時間)、米国アトランタで開催されたTPP閣僚会合において、TPP協定が大筋合意に至りました。

TPP閣僚会合は、参加各国の主張が激しく対立し、当初の予定を4日間延長し、徹夜で交渉が続く異例の会議となりました。難航していたのは、自動車分野の原産地規制、乳製品の輸入拡大、それにバイオ医薬品の、開発データの保護期間でした。このうち、自動車分野の原産地規制では、TPP域外から部品を多く調達している日本が、域内での調達率が低くても、関税撤廃の対象とするよう主張。一方で、工場を多く抱えるメキシコやカナダは、高い調達率を主張し、対立していました。ただこれは日本が譲歩する形で決着しました。また、ニュージーランドが強く要求していた、乳製品の輸入拡大は、日米やカナダなどがこれまで以上に輸入することで合意が出来ました。最後まで残ったのが、バイオ医薬品の開発データの保護期間。医薬品メーカーを多く抱えるアメリカが、長い12年を主張していたのに対し、オーストラリアなどは5年以下と対立し、これが交渉を停滞させていました。この項目は、アメリカが保護期間5年に、延長を認める「実質8年」の譲歩案で歩み寄り、オーストラリアなどもこれを受け入れました。

今回の大筋合意で、アジア太平洋地域には、世界のGDPの4割。貿易量の3分の1を占める巨大な自由貿易圏が出現します。

TPPが目指したのは、関税を撤廃したり大幅に引き下げるなどの目標を掲げ、人、モノ、資金の流れを加速することです。そして規制を撤廃したり、投資ルールを幅広く統一することで、工場進出や店舗の出店などのビジネス展開を、自由に行える21世紀型の経済連携協定を作ることです。

今回の合意によると、域内の多くの関税が即時又は、20年以内に撤廃されるほか、これまで制限されていた途上国での出店の規制緩和や、公共事業などの外国企業への入札の開放。それに自国の国有企業への、優遇策の見直しなどを行い、民間企業が自由に経済活動できるような内容となっています。

しかもTPPが位置するアジア太平洋諸国は今後高い成長が望める地域です。TPPの合意内容は域内の参加国にしか適用されません。日本としては、まずはこうした合意内容を企業に利用してもらい、企業の成長力を高めることが必要です。

国内産業への影響

一方で国内はどのような影響があるのでしょうか?

交渉で大きく譲歩したのは、農産物の関税です。TPP交渉に当たって、安倍総理は攻めるところは攻め、守ることは守ると、繰り返し訴えてきました。ところが今回、安倍総理は多くの品目で、関税を引き下げるなどして市場を開放しました。

牛肉は現在38.5%の関税を15年かけて9%にまで引き下げ。豚肉については現在の関税制度は守りつつも、安い肉に掛けている関税を大幅に引き下げます。

またコメについては関税は据え置いたものの、アメリカや、オーストラリアなど向けに新たに7万トンの特別輸入枠を設定しました。

バターなどの乳製品についても同じで、ニュージーランドなど輸出国向けに生乳換算で7万トンの輸入枠を設けました。

これにより、協定が発効すれば、牛肉や乳製品、一定量のコメなど海外産の農産物が安く入ってくることは確実です。消費者にとって大きなメリットですが、一方生産者は大きな脅威となります。

ただでさえ余り気味のコメですから、ほかの作物への転換が必要ですし、また安い乳製品や、牛肉が輸入されれば、減少が続く酪農家の経営をさらに圧迫しかねません。

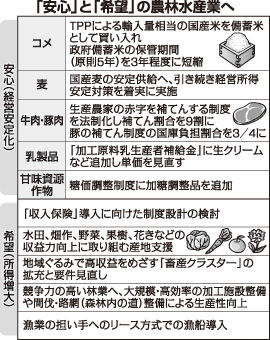

農家には、TPPを利用した輸出など、新たな時代に対応した取り組みを進める必要がありますし、安倍政権にはそうした取り組みを支える対策が求められてくると思います。

TPP交渉、今後の課題

基本合意に至ったTPP交渉ですが、いくつかの課題があります。

- 公明党は、農業の持つ多面的機能の維持や、食料自給率の向上、国民生活への配慮も含めて、守るべきものは守り、攻めるべきものは攻めていく積極的な取り組みを政府に要請してきました。これが、どう実現されるか検証しなければなりません。

- 国会では、国内産業への影響に配慮した衆参両院の農林水産委員会での決議でコメなどの重要5項目を「例外なき関税撤廃」の対象外にするよう強く求めてきました。決議の趣旨が守られ、国内産業への対策が十分か検討する必要があります。

- 重要5項目について、政府は、例外なき関税撤廃の対象外にできたとしていますが、具体的な説明が必要です。TPPのプラス面を国民にきちんと周知し、国内産業への対策と併せ、不安や懸念を持つ人に丁寧に説明することが重要です。

- 国内産業への対策について、政府は対策本部を設置し、具体的な施策をつくっていく方針です。政府・与党が結束し、国民の懸念や不安を払拭した上で、このチャンスを生かす意欲を引き出していく必要があります。

- 協定承認のための臨時国会の開催が課題となります。国会が協定の承認を判断します。米国では議会通知から90日が経過しないと協定に署名ができません。このため、日本で国会に承認を求める手続きに入るのは、来年初めになってしまいます。これを前提に、国会での議論を行う必要があります。

- TPP交渉のきっかけをつくったのは民主党政権でした。自公政権で本格的な交渉がスタートしたのです。民主党は、自分の政権で手掛けたことにどう取り組むのか。政権を持っている時であれ、野党の時であれ、一貫した政党としての責任感が求められます。

TPP交渉の主な合意内容

【コメ】1キロ当たり341円の関税は維持し、米国向けに最大7万トン、オーストラリア向けに同8400トンの無関税輸入枠を新設。一定量の輸入を義務付けるミニマムアクセス(最低輸入量=年間77万トン)のうち6万トンを米国産が多い「中粒種」に限定することで、米国からの輸入をさらに増やす。加工品は関税を削減または撤廃する。

【麦】小麦は1キロ当たり55円の関税を維持し、米国、豪州、カナダ向けに最大計25万3000トンの無関税輸入枠を新設。国が輸入した麦を製粉会社に売り渡す際、価格に上乗せする輸入差益を発効後9年目までに45%削減する。

【牛肉】牛肉は現行38.5%の関税を発効時に27.5%まで引き下げ、その後10年目に20%、16年目以降は9%とする。輸入急増時に国内産業を守るため発動するセーフガード(緊急輸入制限)は適用税率を段階的に引き下げ、16年目以降は4年間発動がなければ廃止する。

【豚肉】関税は1キロ当たり482円の従量税を発効時に125円に引き下げ、10年目以降は50円とする。高級品に適用する4・3%の従価税はまず2.2%に下げ、10年目以降は撤廃。セーフガードは12年目に廃止する。

【乳製品】国家貿易制度を維持し、バターなどで低関税輸入枠を新設、段階的に拡大する。チーズは一部の種類で段階的に関税を撤廃する。

【自動車】米国は乗用車の関税(現行2.5%)を15年目から削減し始め、20年目に半減、22年目に0.5%とし、25年目で撤廃する。自動車部品関税(主に2.5%)は87.4%の品目で即時撤廃。カナダは乗用車関税(現行6.1%)を5年目に撤廃。

【知的財産】映画を含む著作物やレコードなどの著作権保護期間を作者の死後少なくとも70年(日本は現行50年)に。著作物の収益性に大きな影響がある場合に限り、違法複製を非親告罪とする。