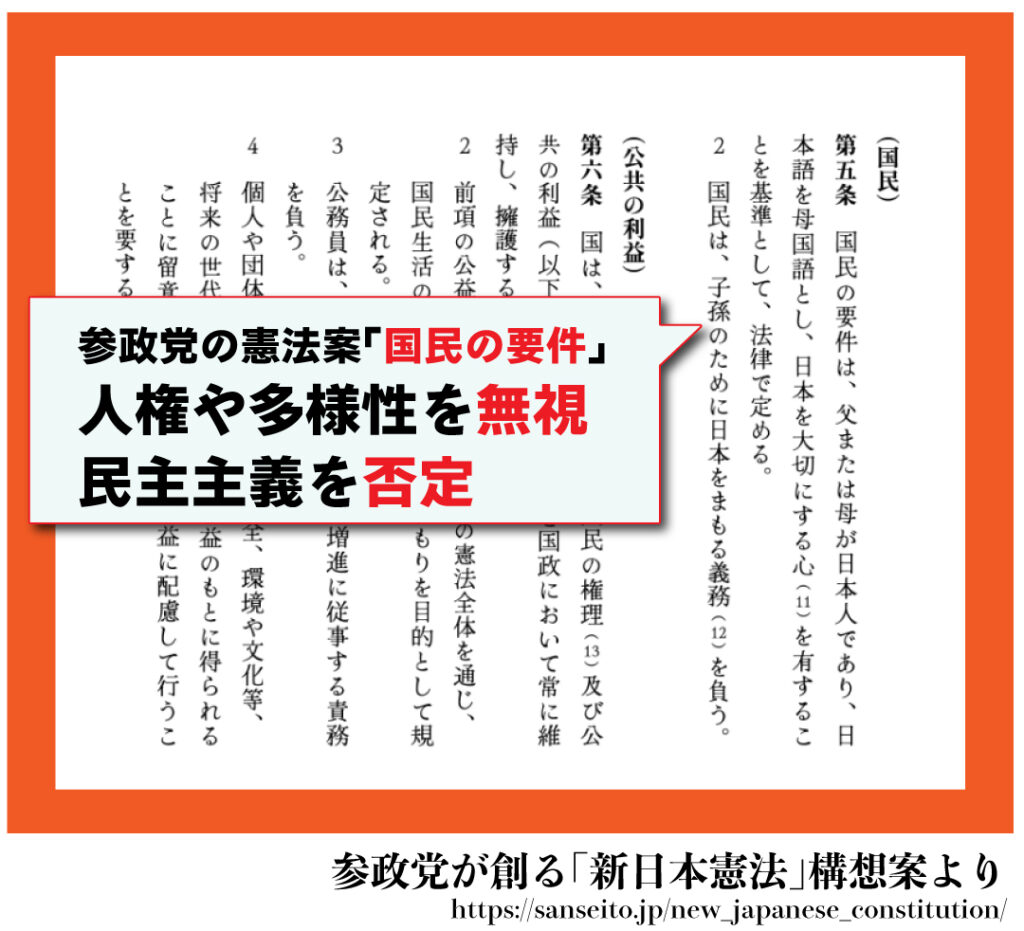

参政党の憲法草案「新日本憲法・構想案」。その中でも異彩を放つのは、第5条に掲げられた「国民の要件」に関する規定です。

参政党構想案では、国民になる条件として「父または母が日本人であること」に加え、「日本語を母国語とし、日本を大切にする心を有すること」が基準とされています。一見すると“日本人らしさ”を大切にする条文に見えるかもしれませんが、実はここに、人権の保障、法の下の平等、そして民主主義の根幹を揺るがす危険が潜んでいます。

たとえば、日本人の親を持ちながら海外で育ち、日本語ではなく英語で教育を受けた子どもがいたとします。この子どもが、どの程度「日本を大切にしているか」という内心の問題によって、日本国籍を与えるかどうかが判断されるとすれば、それはもはや思想や心情に踏み込む、日本国憲法19条の「思想及び良心の自由」に反するものです。

国籍は、単なる形式的な証明ではなく、その人の基本的人権を全面的に保障する前提です。だからこそ、現在の日本の国籍法は、言語や思想信条を問わずに「父母のどちらかが日本人であること」を中心に据え、内心に立ち入ることはしません。ところが参政党の草案では、国民となるために“心のあり方”まで審査の対象とされており、これは戦前の「忠良なる臣民」か否かを問うような発想と地続きに見えます。

また、こうした内心の条件を持ち込むことは、愛国心の「有無」を国民の資格とするような線引きにもなりかねません。もし将来、ある人が政府や政治を批判したときに、「お前は日本を大切にしていない」とされて国民失格とされるような風潮が生まれたら──それはまさに、健全な民主主義の崩壊です。

さらに、多様性の観点から見ても、参政党構想案には強い偏りが見られます。今の日本には、日本人と外国人の間に生まれた子どもや、海外育ちの日本人、日本語以外を母語とする市民も少なくありません。こうした人々が、それぞれの文化や言語を抱きながらも日本社会の一員として生きているという現実があります。

それにもかかわらず、「日本語を母語とすること」「日本文化への愛着を持つこと」といった条件で国民を定義してしまえば、現代日本に息づく多様性は否定され、文化的に“純粋な”日本人だけが国民とされる排他的な社会が生まれてしまいます。これは、多様な文化背景を持つ市民を包摂している多くの民主主義国家(たとえばカナダやオーストラリア)とは真逆の方向です。

そして最も深刻なのは、この参政党構想案が民主主義そのものに与える影響です。国民主権とは、「国民が主権者である」という考え方に基づいています。ところが、国民の資格が過度に狭められれば、民主主義を担う「デモス(有権者集団)」もまた限定され、多様な声が排除されることになります。

そのうえで第5条の第2項では、国民に「日本を守る義務」が課されています。一見すると美徳のようにも映りますが、これは「国家のために国民がある」という発想であり、逆に「国家は国民のために存在する」とする現行憲法の立場とは真っ向から対立します。

非常時にこの「義務」が拡大解釈され、「国のために自由や権利を制限せよ」といった風潮が広がれば、私たちの民主主義は根底から崩れてしまうでしょう。

国民を“条件付き”で選別し、国家への忠誠心を求める──それは、私たちが戦後、70年以上かけて築いてきた立憲主義と自由な社会を、壊していく道ではないでしょうか。

時代は多様性と自由を尊重する方向に進んでいます。だからこそ、私たちは「誰が国民なのか」という問いに、もう一度立ち止まって考える必要があると強く感じます。