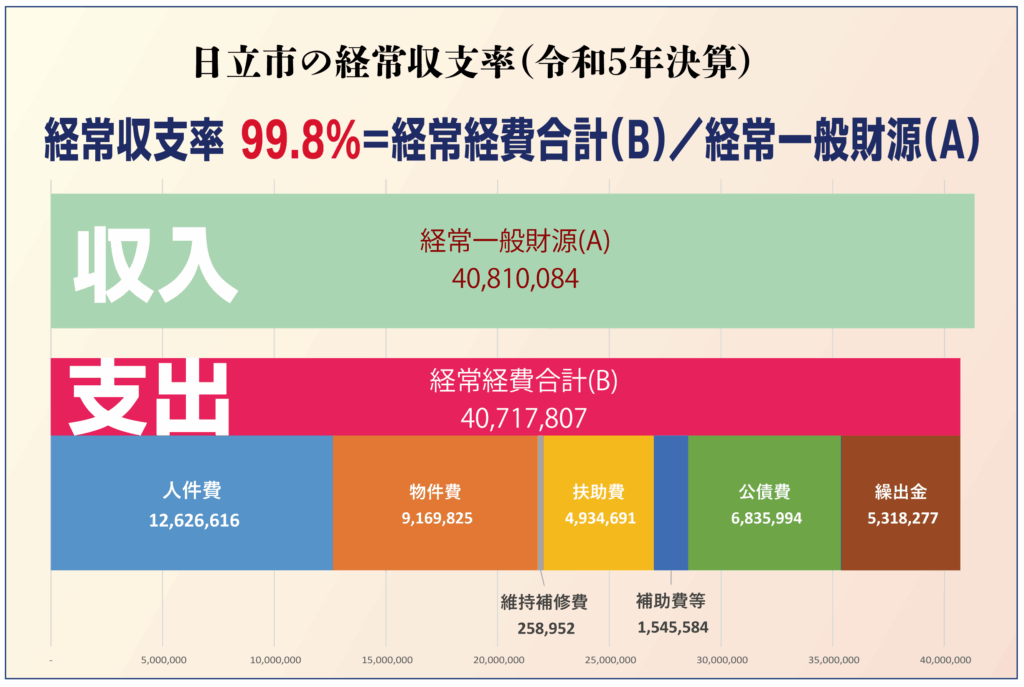

令和5年度決算で明らかとなった経常収支比率「99.8%」という数字は、日立市の財政がいかに硬直化しているかを如実に示すものであり、まさに“99.8%ショック”と呼ぶにふさわしい衝撃でした。

行政運営のトップである市長および市執行部には当然大きな責任がありますが、同時に議会の役割と責任も看過してはならない重要な大きな問題です。

昨年12月の市議会本会議においては、経常収支比率の悪化に対し、2名の議員が即座に問題提起を行い、活発な議論が交わされました。取り上げたのは、日立市政クラブの照山晃央議員と、民主クラブの助川悟議員です。

まず照山議員は、経常収支比率が前年の96.2%から3.6ポイントも上昇し、99.8%に達したことを受けて、市の財政における「弾力性」が著しく損なわれていると指摘しました。加えて、少子高齢化・人口減少に伴う納税者の減少、物価高騰や頻発する災害対応のコスト増、さらには「103万円の壁」見直しによる市税収の大幅な減収など、複数の要因が複雑に絡み合い、地方財政全体が構造的に厳しくなっている現状を訴えました。そして、そうした状況を踏まえ、持続可能なまちの実現のために、これまでの行政運営の枠組みを抜本的に見直すべきだと強く問いかけました。

これに対して梶山副市長は、経常収支比率が極めて高い水準にあることに深刻な危機感を示し、単なる経費削減にとどまらない、全庁的な「経営改革」の必要性を強調しました。既に市長のトップマネジメントのもとで「日立市経営改革準備委員会」を立ち上げ、令和7年度を「経営改革元年」と位置づけ、本格的な行政運営の見直しとスリム化に取り組む姿勢が表明されました。限られた人・物・金・データといった資源を最大限に活かし、効率的かつ高品質な行政サービスの提供を目指す姿勢が示しました。

一方、助川議員は、特に市税収入の低迷と、義務的経費(人件費・扶助費)の増加によって、財政の柔軟性が著しく損なわれている点を問題視しました。ふるさと納税による一定の財源確保ができていることには触れつつも、例えば中学校給食の無償化などをそのふるさと納税に頼る体制は不安定であり、恒常的な制度設計としては脆弱であると指摘。今後の財政運営において、いかに安定的な財源を確保するかが重要であると訴えました。

財政部長はこれに対し、現状の経常収支比率が「市の基礎的な収入の大半が既存サービス維持に充てられ、新たな政策に回す余裕がない」ことを意味していると明言しました。さらに今後も物価や人件費の上昇、公債費の増加が見込まれるなか、既存事業をゼロベースで見直し、真に必要な施策に資源を集中投下する「選択と集中」が必要であると述べ、加えて国の税制改正動向を注意深く見守る姿勢を示しました。

市議会ではこのように、財政の逼迫に対する深い危機感が共有されており、その意味での機能は果たされつつあるといえます。しかしながら、議論の中身が市民にどこまで伝わっているかは、依然として大きな課題です。市民が財政の実情を正しく理解し、共に解決策を考えるには、より積極的な情報発信と対話の場の創出が不可欠です。

なお、副市長の答弁にもあったように、「日立市経営改革準備委員会」は2024年度(令和6年度)中に「日立市経営改革委員会」へと格上げされる見込みです。これは市長をトップとする内部の委員会ではありますが、外部有識者の意見を聞くなど、一定の透明性と外部視点の導入が検討されています。しかし、議会においては現在のところ「財政再建特別委員会」などの新たな組織立ち上げの動きは見えておらず、今後の対応が注目されます。

“99.8%ショック”に対しては、何よりも迅速な対応と市民との情報共有が求められます。行政と議会の双方が危機意識を共有し、互いに緊張感を持って改革に取り組む体制づくりが急務です。今こそ、日立市全体が一丸となって、未来に持続可能な自治体経営を築いていく時です。

令和6年12月市議会での“99.8%ショック”にかかわる質問・答弁

質問:照山晃央議員(日立市政クラブ)

質問の大きな1項目め、人口減少時代における今後の自治体運営の在り方について。

本市においては、平成8年度から行財政改革に取り組み、現在はその第9次となる行財政改革大綱を推進し、来年度にはその計画期間も最終年度を迎えようとしております。そのような状況の中、さきの令和6年第3回市議会定例会で明らかになったように、本市の令和5年度決算における経常収支比率は99.8%という算定結果であり、前年度の96.2%から3.6ポイント後退し、非常にインパクトのある数字でありました。経常収支比率という指標は、財政の弾力性、いわゆるゆとりを示すものであり、本市においても直ちに財政状況に危険信号がともるものではないと理解しておりますが、そのような中でも、個人的な感想としては、今後の市の財政状況に一抹の不安を覚えたところであります。

経常収支比率の高止まりは本市に限った話ではなく、最近では90%を超える自治体も多く、全国的な傾向にあり、その要因としては、昨今の物価高をはじめ、これまでの市民生活に多大な影響をもたらしてきた新型コロナ感染症関連経費の影響、さらには、頻発する自然災害への対策費用の増大など様々な事象が考えられると思います。調べてみると、茨城県内44自治体のうち実に34自治体が経常収支比率90%以上、残りの10自治体も80%後半台を超える非常に厳しい数字が出ている状態であります。物価やエネルギー高騰などだけにとどまらず、ここに来て所得税がかかる年収の最低限度、いわゆる103万円の壁が178万円に引き上げられた場合の試算として、本市の収入は28億5,000万円程度の減収、減収額は個人市民税の約3割に相当し、地方交付税の減収分を合わせると33億円程度の減収が見込まれるという内容のようであります。

これからの時代はますます人口減少が進行し、生産年齢人口も減っていく中でおのずと納税義務者も減少していくことになります。財源不足を賄うため国のように赤字国債を発行できない状況にあって、各自治体が今の行政サービスを将来にわたって維持していくためには相当な費用負担が生じるところであり、今後の市町村財政は年々厳しさが積み重なり、確実に逼迫していくのではないかと考えます。

一方、地方分権制度が導入されて久しいところであり、これまではどの自治体も独自色を強めるべく、競うように行政サービスを拡大傾向で提供してきた経緯がございますが、現在は、長時間労働や人手不足の改善に向けた働き方改革の推進をはじめ、支所の廃止や窓口時間の縮小など、これまでの政策の見直しにかじを切る自治体も見受けられるようになってまいりました。

そこで、日立市においても、経常収支比率の高止まりが続く今、まちの持続性を考えていく上で今後の自治体運営の在り方をどうすべきか改めて模索し、より効率的な行財政運営を進めていくことが必要ではないでしょうか。本格的な人口減少時代における今後の自治体運営の在り方についてどのようにお考えか、執行部の見解を伺います。答弁:梶山副市長

議員御指摘のとおり、令和5年度決算に係る経常収支比率については99.8%という余裕のない結果であり、今後、経常的な経費の伸びを抑えることができなければ、政策的な事業展開のみならず、経常的な行政サービス提供への影響も生じかねないと受け止めている状況でございます。

このような背景の下、今後の局面においては、これまでの一面的な経費節減といった見直しのみならず、さらなる効率化・スリム化が求められ、最少の経費で最大の効果を生み出しながら中長期的に健全財政の維持を図っていけるよう、行財政運営に係るシステムの全体について、弾力性のある小さなガバメントを目指す取組が求められる時期に来ているものと認識をいたしております。

このため、行財政運営に係る従来の手法やルールといった規制概念にとらわれることなく、大胆な発想による業務の聖域なき見直しに取り組むほか、本市が保有する人・物・金・データといった限りある経営資源を最大限活用し、質の高い行政サービスを提供するという新たな自治体経営への転換を図っていくことが肝要であると考えております。取組の方向性といたしましては、現在の行財政改革大綱第9次計画が令和7年度までという状況から、これを新たな段階に移行し、将来にわたって持続可能な行政運営を強く意識した経営改革に全庁を挙げて挑戦していく考えでございます。

なお、デジタルツールを活用した行政DXや働き方改革の推進など、今年度、既に新たな取組を進めていることもあり、早期実施が可能なものから順次準備を進めてまいります。その取組体制としては、現状、内部的な組織でございますが、市長のトップマネジメントを推進するための全庁的な政策会議という位置づけで、両副市長を筆頭に各部長等を構成員として日立市経営改革準備委員会を立ち上げたところでございます。

いずれにいたしましても、来たる令和7年度は本市行財政改革の取組から30年という大きな節目を迎えることから、まさに経営改革元年と言うべき、将来にわたって持続可能なまちの構築に向け、全庁を挙げて本格的な人口減少時代を見据えた自治体経営に力強く取り組んでまいりたいと考えております。

質問:助川悟議員(民主クラブ)

令和4年度からスタートした日立市総合計画前期基本計画も残り2年となる中、これまで逆境をさらなる成長へのチャンスと捉え、明るい未来を切り開くため、将来都市像の実現を目指し、計画的かつ継続的に推進してまいりました。しかしながら、歳入の根幹である市税収入の大幅な増加は期待できない状況であり、財政指標の一つである経常収支比率も令和5年度決算では前年度と比較し3.6ポイント上回る99.8%と年々高くなってきており、財政の硬直化が進んでいる状況と言えます。一方で、財源確保に向けた取組の一つであるふるさと納税では、令和5年度は県内4位の寄附額を頂き、小中学校・特別支援学校の給食費無償化のための財源としておりますが、ふるさと納税に依存した無償化の継続については引き続きの大きな不安定要素であると考えます。

本市では、これまで8次にわたる行財政改革に取り組み、現在も日立市行財政改革大綱第9次計画の推進による健全な財政運営に努めておりますが、義務的経費である人件費や扶助費などの増加が見込まれる中での投資的経費の確保など、今後、どのような財政運営に取り組んでいくのか執行部の見解をお伺いいたします。答弁:財政部長

本市の令和5年度決算は、扶助費などの義務的経費の増加に加え、エネルギー価格をはじめとした物価高騰の影響などにより、財政構造の弾力性を示す経常収支比率が過去最高の99.8%と県内の市町村で最も高い数値となっております。これは、市税収入や地方交付税など市の基礎的な収入の大部分が既存の行政サービスを維持するための固定的な経費に使われているため、政策的・投資的経費の財源確保が非常に困難になりつつあることを示しております。

さらに、今後につきましても、終わりの見えない物価高騰に加え、賃金の引上げによる人件費の上昇や、災害復旧費の財源として発行した地方債の償還に伴う公債費の増加なども見込まれますことから、財政の硬直化が一段と進行していくことが懸念されているところでございます。このような財政構造の変化は全国的な傾向ではございますが、この難局を乗り越え、市民の生命と財産を守り、豊かな暮らしを支えていくためには、その裏づけとなる安定した財政基盤の確立が極めて重要な課題であると認識をしております。したがいまして、既存事業のゼロベースからの見直しを全庁的に行うなど、真に必要な施策の選択と集中を図ることで財源のさらなる効率的・効果的な活用を進めてまいります。

さらに、現在、国で議論されております103万円の壁の見直しにつきましては、地方税収に大きな影響を与える可能性がありますことから、今後の税制改正の動向や代替となる財政措置の内容等につきましてもしっかりと注視していかなければならないと考えております。

いずれにいたしましても、今後も厳しい財政状況が続くことが見込まれますことから、引き続き、歳入歳出両面から行財政マネジメントの一層の強化を図っていくことで、市民ニーズに的確に対応し得る、弾力的で持続可能な財政運営に努めてまいります。