「99.8%ショック」問題に絡み、財政の専門家からヒアリングしました。日立市が置かれた様々な状況が浮かび上がってきました。

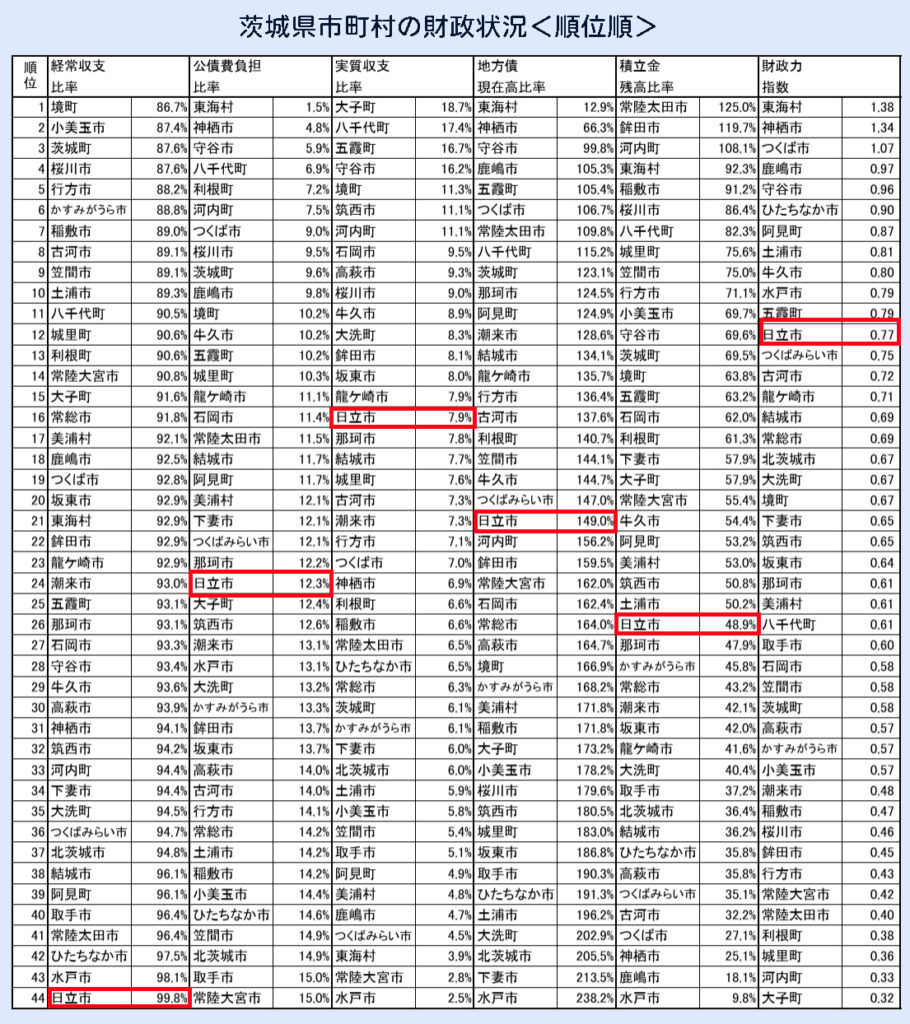

令和5年度の決算資料に基づく茨城県内自治体の財政健全化指標をみると、日立市の特徴が非常に際立っています。特に「経常収支比率」が99.8%と、県内自治体の中で最も低い数値を記録しており、これは市の財政運営の硬直化が進んでいることを端的に示しています。

経常収支比率とは、自治体の経常的な歳入に対して、職員給与や扶助費、公債費といった経常的な支出がどの程度を占めているかを表す指標です。この比率が高い(100%に近い)ということは、財政に弾力性がなく、将来の施策や投資的経費への対応力が乏しいことを意味します。つまり、日立市では自由に使える財源が少なく、政策的な裁量が制限されている状況にあるといえるのです。

一方で、その他の健全化指標に目を移すと、日立市の「実質収支比率」は7.9%(16位)と比較的高く、「地方債現在高比率」も149%(21位)と県内平均程度、「積立金残高比率」は48.9%(26位)とやや平均より低い程度にあり、一定の健全性を保っていることが読み取れます。さらに、「財政力指数」は0.77であり、県内自治体の中で12位といった位置にあります。

これらの指標を総合的に見ると、日立市は短期的には財政破綻のリスクは高くないものの、財政構造そのものが硬直化しており、長期的な視点では持続可能性に課題があることが浮き彫りとなります。特に高齢化が進む中で、扶助費等の経常的支出が今後さらに増加することが予測されるため、経常収支比率の改善は喫緊の課題であると言えます。

今後の日立市の財政運営においては、まず経常経費の見直しと削減努力を進めるとともに、民間活力の積極的な導入や行政効率化、さらには地場産業の活性化や移住・定住施策を通じた税収基盤の強化が不可欠です。

財政の健全化は単なる数字の問題ではなく、市民サービスの持続と質の向上に直結する課題であり、住民とともに課題を共有し、着実な対応を図る姿勢が求められます。