令和5年度決算で明らかになった、経常収支比率「99.8%」という衝撃的な数字。これは、日立市の財政がいかに硬直化しているかを示す象徴的なデータです。このショックを受けて、日立市は本年度から「経営改革」への取り組みを本格化させました。

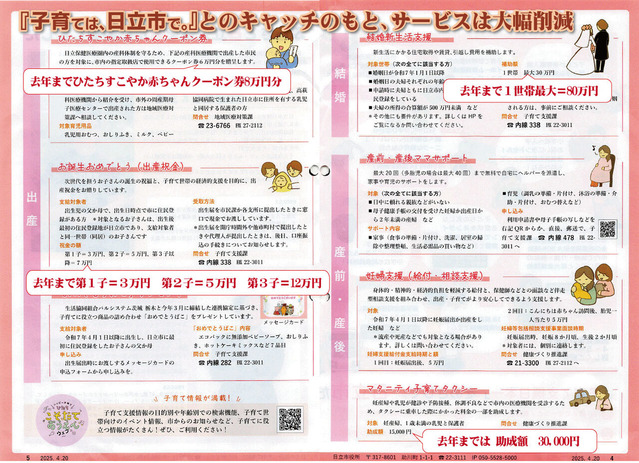

そんな中、昨日届いた市の広報紙「ひたち」(4月20日号)には、「子育ては、日立市で。」という特集が大きく組まれていました。確かに、少子化と人口減少が止まらない今、次世代を育てる子育て支援こそ、10年後、20年後の日立市を支える最重要施策であるはずです。4ページと5ページの見開きには、出産から結婚、産前・産後期にわたる支援制度が紹介され、一見すると市の子育て施策に力が入っているようにも見えます。

しかし、その実態はどうでしょうか。市が昨年度発行した「2023年度版日立市子育て応援ハンドブック」と比較すると、目玉とされる施策のうち、少なくとも4つが大幅な縮小対象となっていることが分かります。

たとえば、日立総合病院などで出産した家庭に贈られていた「ひたちすこやか赤ちゃんクーポン券」は、8万円分から6万円分へと減額されています。また、第三子の出産祝い金は、従来の12万円から7万円へと、ほぼ半額に縮小。新婚世帯への「新婚新生活支援」は、最大80万円の補助が30万円へと削られました。さらに、「マタニティ子育てタクシー」も、助成額が3万円から1万5千円へと半減されています。

もちろん、財政の健全化は重要な課題です。けれども、それが子育て支援の削減という形で実行されることに対しては、大きな疑問を抱かざるを得ません。日立市の未来を支える子どもたち、その子どもたちを育てる家族への支援を削ってまで、成り立たせなければならない財政再建とは、一体誰のためのものでしょうか。

さらに懸念されるのは、こうした施策の見直しが、市民に十分に説明されていないことです。今回の広報紙でも、支援制度の紹介はあっても、削減や変更の経緯には一切触れられていません。市政運営において「説明責任」と「情報公開」は不可欠です。とりわけ将来に関わる重要な改革であるからこそ、市民との対話と合意形成が求められるのではないでしょうか。