令和5年度の決算資料に基づいて、茨城県内の主要自治体の財政健全化指標を分析すると、日立市の財政状況が際立って厳しいものであることが明らかになってきます。特に注目されるのが「経常収支比率」であり、日立市は99.8%という極めて高い水準に達しています。この数値は県内で最も高く、文字通り“自由に使えるお金がほとんど残っていない”という状況を表しています。

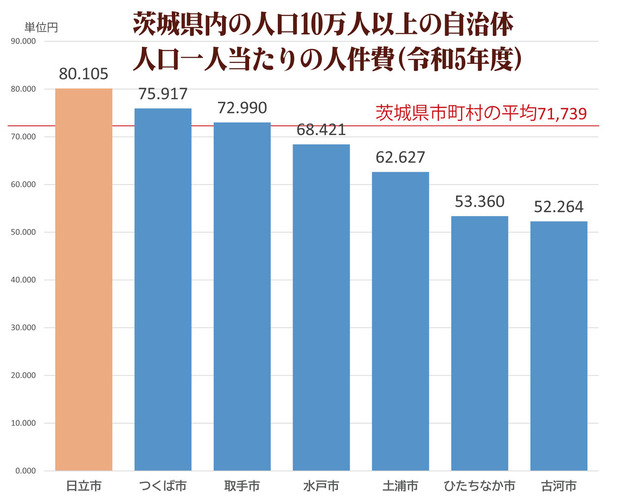

その要因の一つとして、「人件費の高さ」が挙げられます。茨城県内で人口10万人以上の自治体の中で、人口一人当たりの人件費を比較すると、日立市は80,105円でトップです(県平均は71,739円)。これは例えば、つくば市の75,917円や水戸市の68,421円と比べても明らかに高く、県全体の中でも突出しています。

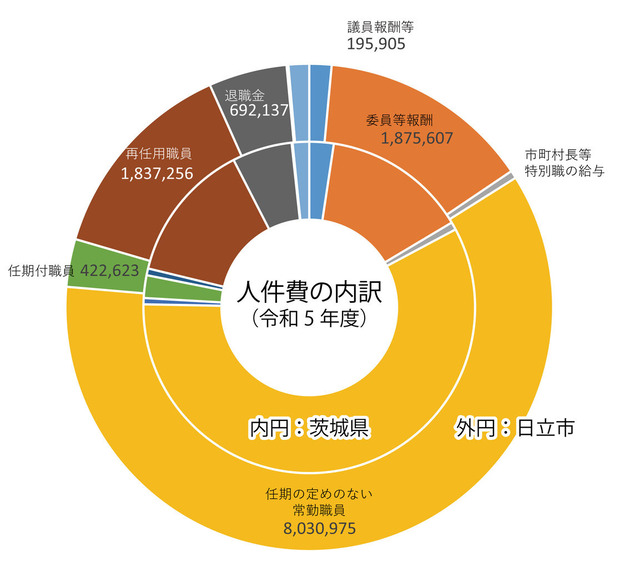

さらに人件費の内訳を分析すると、日立市では「再任用職員」の割合が比較的高く、約4億2千万円(422,623千円)を支出しています。これは同規模の他市と比べても目立つ金額であり、職員構成の高齢化や退職者再雇用に頼った組織運営の傾向が見えてきます。つくば市(約6億円)、水戸市(約2.6億円)といった他市でも再任用職員の活用はありますが、日立市はその割合が全体人件費の中でも大きく、常勤職員とのバランスに課題があると言えるかもしれません。

こうした現状を改善するためには、短期的な歳出削減策だけでなく、中長期的な視点からの人員構成の見直し、業務の効率化、民間委託の推進など、構造的な改革が不可欠です。また、職員の再任用の在り方についても再検討が求められます。高齢職員の知見を活かす一方で、若年層の登用や柔軟な雇用形態の導入を進めることで、バランスの取れた人材戦略を築くことが、今後の持続可能な行政運営にとって鍵となるでしょう。

地方自治体における「再任用制度」とは、定年退職を迎えた職員を、引き続き一定期間、自治体の職員として再び雇用する制度のことです。この制度は、主に年金支給開始年齢の引き上げや、団塊の世代の大量退職に伴う人材不足を補う目的で導入されており、現在では全国の自治体で広く活用されています。

具体的には、60歳で定年退職を迎えた後、希望すれば65歳までの間、短時間勤務や限定的な業務内容のもとで、再び公務に従事することができます。勤務条件や報酬は原職時代と比べて抑えられるケースが多いものの、豊富な経験と専門性を持つ人材が引き続き自治体の中で活躍できるという点で、大きなメリットがある制度です。

しかし一方で、この制度にはいくつかの課題や懸念も指摘されています。第一に、再任用職員の給与が抑制されているとはいえ、財政的な負担は無視できません。とくに財政が厳しい自治体にとっては、人件費全体を押し上げる要因にもなりかねません。実際、日立市のように、人口一人あたりの人件費が突出して高く、その内訳において再任用職員の割合が大きい自治体では、「再任用が財政硬直の一因ではないか」という指摘も出ています。

また、若手職員の登用やキャリア形成という視点から見ても、組織全体の新陳代謝が滞るという側面があります。再任用職員が一定数のポストを占め続けることによって、新規採用が抑制される懸念や、若手職員の活躍の場が限られるといった構造的な問題も無視できません。

とはいえ、自治体運営には継続性が求められ、特に専門的な分野や経験が物を言う現場においては、熟練した職員の存在はかけがえのないものです。大切なのは、再任用制度そのものの是非を問うのではなく、制度の運用にあたって「適正なバランス」と「将来を見据えた人材育成」をどう実現するかという視点だと思います。

たとえば、職務内容を限定し、若手職員への技術継承や育成を主な役割とする再任用制度のあり方を模索することや、再任用職員の人員規模や配置の見直しを通じて、組織全体の活性化を促すような改革が求められます。

再任用制度は、経験を生かす知恵の制度であると同時に、過度に依存すれば未来を閉ざす制度にもなり得るのです。今、各自治体に求められているのは、「過去の蓄積」と「未来への投資」をどう調和させるか。その答えを見つけるために、私たち市民一人ひとりも、制度の現実に目を向け、意見を持ち、関わっていくことが大切だと感じています。

日立市が再び政策の選択肢を広げ、市民の期待に応えられる市政を取り戻すためには、「見える化」と「説明責任」を伴った改革が不可欠です。その第一歩として、今回のような客観的な財政分析と情報共有を通じ、市民とともに課題を乗り越えていく姿勢が求められています。