富士山の噴火の影響は茨城県にも

富士山は日本を象徴する山であると同時に、日本最大級の活火山でもあります。最後に大規模な噴火が起きたのは1707年の宝永噴火で、すでに300年以上が経過しています。国の想定によれば、今後100年の間に再び噴火が発生する可能性は決して低くなく、首都直下地震と並んで日本社会が直面する大きな災害リスクのひとつとされています。

茨城県は富士山から120〜250キロという距離に位置しているため、火砕流や溶岩流といった直接的な被害を受ける心配はありません。しかし、広範囲に及ぶ「降灰」の影響は免れず、県民生活に深刻な影響をもたらすと考えられています。本稿では、水戸市、土浦市、つくば市、日立市を例に、想定される被害と私たちが今から取るべき備えについて考えてみたいと思います。

県民生活にも降灰による影響

宝永噴火の記録をひもとくと、茨城県南部ではおよそ1センチの降灰があったとされています。現代に同規模の噴火が発生すれば、土浦市やつくば市などの150キロ圏では1〜3センチ、多いときには5センチほどの火山灰が積もると考えられます。水戸市や日立市のように200キロ圏にある地域でも、1センチ前後の降灰は十分に起こり得ます。

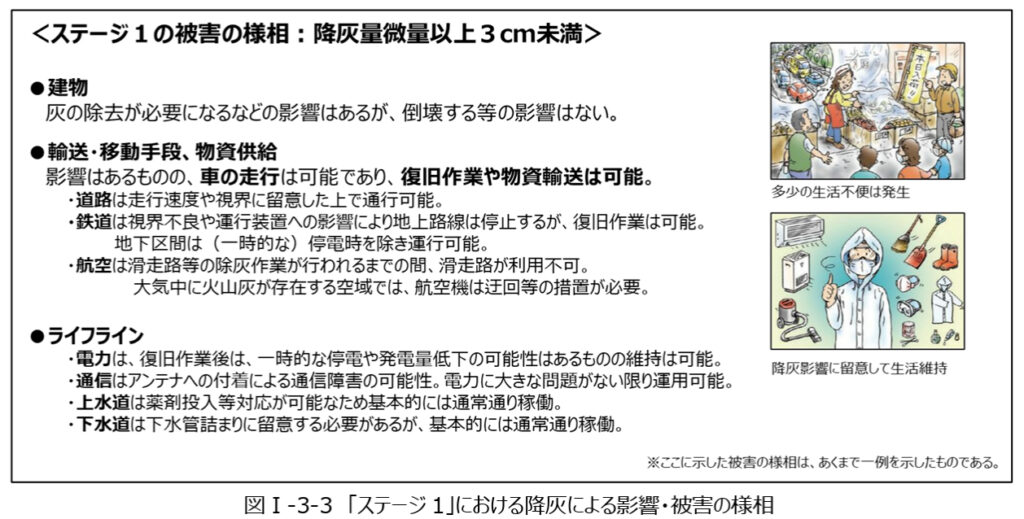

一見すると数センチ程度の灰に過ぎないように思えますが、その性質は決して軽視できません。火山灰は細かいガラス片や鉱物の粒であり、乾燥すれば風に舞って視界を奪い、雨に濡れればセメントのように固まります。道路は滑りやすくなり、鉄道もわずか0.05センチの灰で運行が難しくなるといわれています。電力設備では、降雨とともに灰が付着することで碍子の絶縁が低下し、停電が発生する恐れがあります。水道も安全ではありません。特に緩速ろ過方式の浄水場では、1センチの灰で機能が停止する可能性があるとされています。通信も例外ではなく、電話の回線は混雑し、アンテナに付着した灰で電波が遮られることもあります。

こうした影響は日常生活に直結します。物流が滞れば食料や飲料水が手に入りにくくなり、健康面でも呼吸器や目に悪影響を及ぼします。特に高齢者や持病を持つ方にとっては、命に関わる深刻な問題となりかねません。

必要な備え

このような事態に備えるためには、平時からの準備が欠かせません。まず住民一人ひとりが、降灰による交通の混乱やライフラインの停止、物流の停滞といった影響を正しく理解しておく必要があります。そのうえで、水や食料を少なくとも1週間以上、できれば2週間分備蓄しておくことが望ましいでしょう。さらに、防塵マスクやゴーグル、掃除用のスコップやほうきなども揃えておくと安心です。

やってはいけない行動についても、あらかじめ知っておくことが大切です。火山灰を側溝に流してしまうと排水路が詰まり、浸水を招きかねません。降灰の最中に車を運転することや、無理に屋根の灰を下ろすことも大変危険です。

また、企業や団体には従業員を守りつつ業務を継続できるよう、事業継続計画(BCP)の策定が求められます。交通機関が止まった場合の対応や、電気や水道が使えなくなった場合の備蓄もあらかじめ考えておく必要があります。自治体もまた、火山灰の仮置き場や処分場を事前に確保し、国や近隣自治体と連携しておくことが望まれます。

情報と行動のあり方

大規模噴火が起こったときに最も必要なのは「確かな情報」です。どこでどれくらいの灰が降っているのか、ライフラインの状況はどうなっているのかを、国や自治体、事業者が連携して速やかに伝える仕組みが欠かせません。外国人住民や観光客に向けては、多言語や「やさしい日本語」での発信も重要です。

住民の行動については、降灰量に応じて方針が変わります。少量の場合は自宅にとどまることが基本となりますが、数センチを超えて生活が難しくなれば、透析を必要とする方や介護が必要な方を中心に、安全な地域へ移動する必要があります。さらに数十センチもの灰が積もるような極端な場合には、家屋の倒壊や土石流の危険もあるため、降灰の影響を受けない地域への避難が必要になります。

結びに

富士山の大規模噴火は「遠い出来事」と思われがちですが、茨城県に暮らす私たちにとっても決して無関係ではありません。直接的な火砕流の危険はなくても、降灰によって社会生活は大きく揺さぶられます。交通の停止や電力・水道の障害、通信の遮断、そして物資不足は、日常を一変させる可能性があります。だからこそ、私たちは平時からの備蓄や訓練、そして正しい知識の共有を通じて「備え」を積み重ねていかなければなりません。

地方自治体もしっかりとした備えを行う必要があります。まずは、茨城県や県内市町村の地域防災計画に、大規模噴火の項目を含める必要があります。毎年の防災計画の見直しの中で、早急に検討を加えるべきです。

災害はいつ起こるか分かりません。しかし「備えること」は今すぐにでも始められます。富士山がもし噴火したら、私たちはどのように生活を続けるのか。家族や地域で話し合い、実際に行動へ移すことが、未来の安心へとつながるのです。