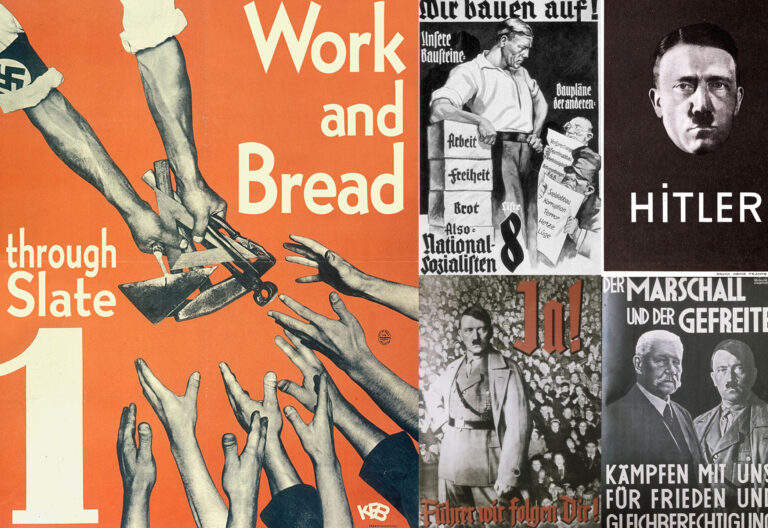

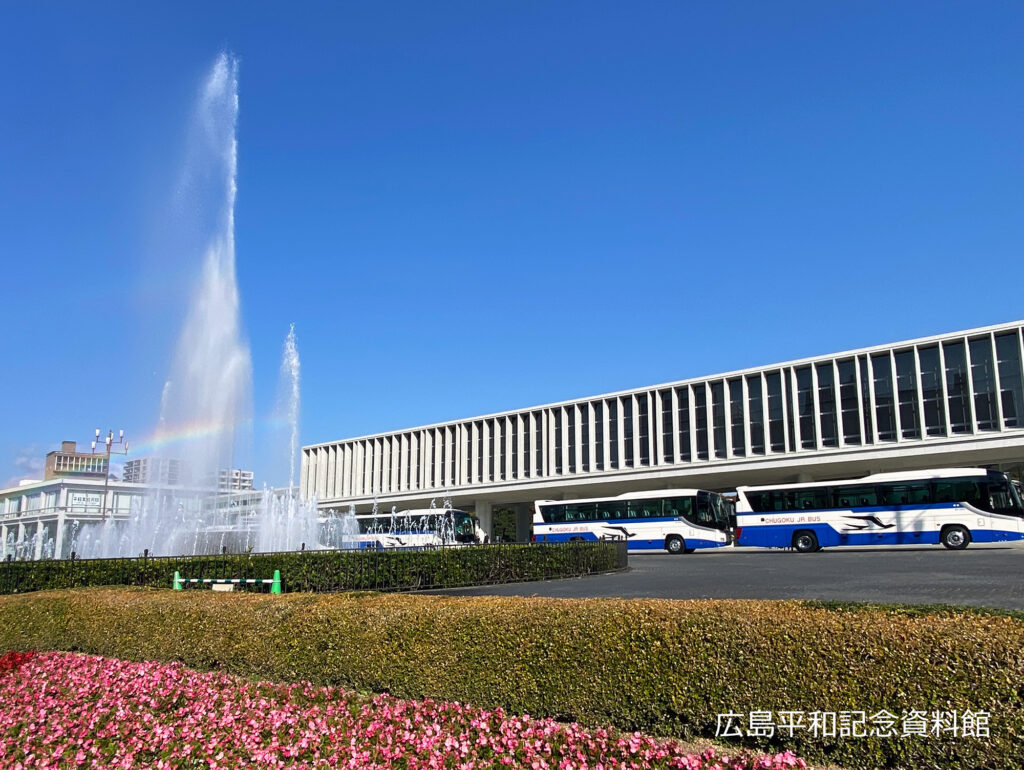

今日、私たちは戦後80年という大きな節目を迎えました。先の大戦で命を落とされた数千万の方々、その一人ひとりに深く思いを致し、静かに頭を垂れます。戦火に倒れた人々、愛する家族を失った人々、故郷を焼かれた人々――その苦しみと悲しみの上に、今の私たちの平和な暮らしがあります。尊い犠牲の記憶を、私たちは決して忘れてはなりません。

この節目にあたり、「平和を守る」という言葉の意味を、もう一度深く問い直す時ではないでしょうか。その答えの一つが、小説『新・人間革命』に描かれている「戦闘的平和主義」という考え方です。

この言葉は、天才物理学者アルベルト・アインシュタインの言葉に由来します。

「私はただ平和主義者というのではなく、戦闘的平和主義者です。私は平和のため闘いたいと思います」

I am not only a pacifist but a militant pacifist. I am willing to fight for peace. Nothing will end war unless the people themselves refuse to go to war.

戦争を避けるだけでなく、平和と正義を守るためには、能動的に、そして非暴力の方法で闘うべきだという、揺るぎない意思がこの短い言葉に込められています。

『新・人間革命』の著者である池田大作先生は、このアインシュタインの精神を受け継ぎ、平和を脅かす不正義や権力の横暴に対し、言論と対話を武器に立ち向かう姿を描いています。それは国や思想の壁を越え、人と人とが信頼を築く「対話の闘争」であり、教育や文化交流を通じて未来を担う人材を育てる、息の長い平和運動でもあります。

戦闘的平和主義とは、決して受け身の平和主義ではありません。平和のために勇気をもって一歩を踏み出し、必要な時には正義の声を上げ続ける――その姿勢こそが、アインシュタインが示し、『新・人間革命』が描き出した「平和を守る闘い」の真髄です。

私たち市井の庶民にできることは限られています。しかし、戦争へと向かう言動に対して、「No」と声を上げる勇気は、誰もが持つことができます。あの日の犠牲が無駄にならぬよう、そして二度と同じ悲劇を繰り返さぬよう、これからもあらゆる機会を活かし、闘う平和主義者としての誇りを胸に行動し続けたいと思います。