11月3日は「文化の日」。そして、1946年に日本国憲法が公布された日でもあります。「自由と平和を愛し、文化をすすめる」という理念は、まさに憲法の精神そのものです。しかし、いまその憲法、とりわけ第9条をめぐって、日本の進路を大きく左右する動きが起こっています。

■自民・維新の憲法9条改正構想の危うさ

自民党と日本維新の会は、先月の連立合意の中で、憲法改正について「維新の『二十一世紀の国防構想と憲法改正』を踏まえ、9条改正の条文起草協議会を設置する」と明記しました。

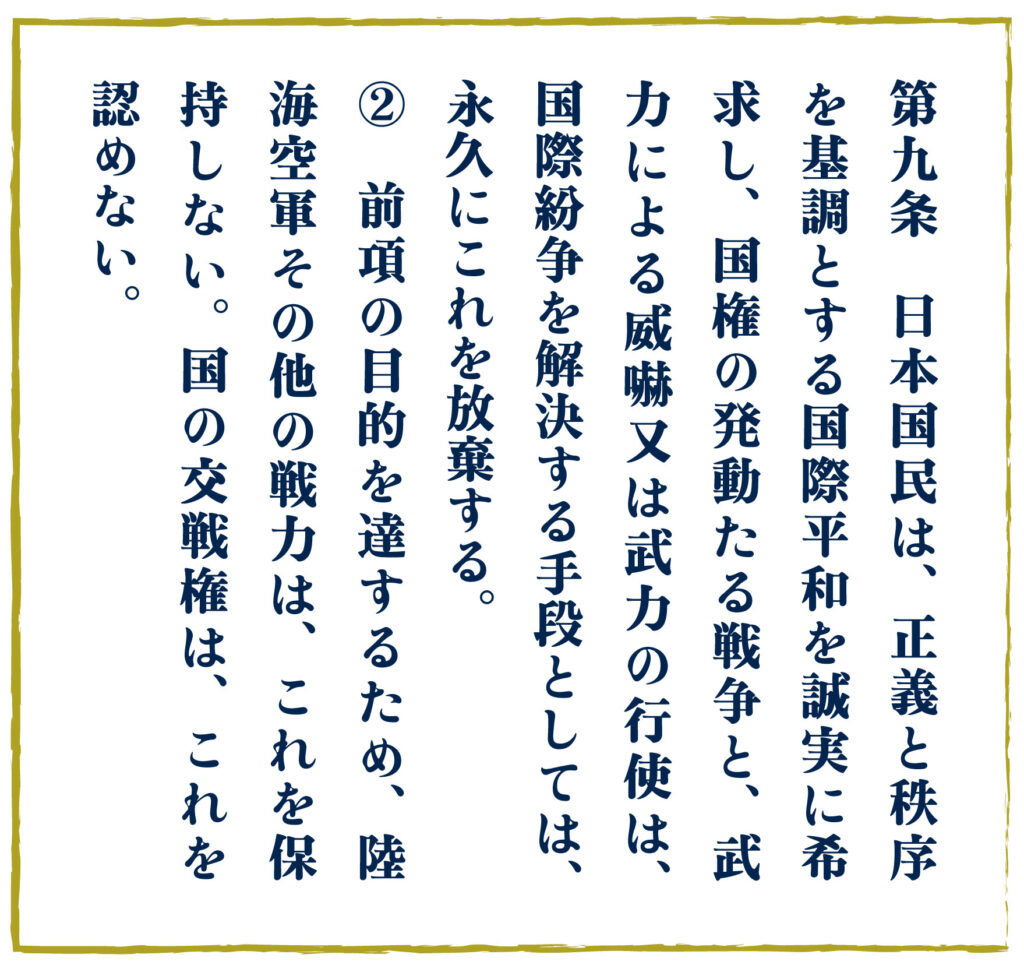

この提言では、「9条2項(戦力不保持)の削除」「集団的自衛権の全面容認」「専守防衛から積極防衛への転換」などが打ち出されています。

つまり、戦後日本の平和国家路線を支えてきた「戦力不保持」「専守防衛」「必要最小限度の自衛」という原則を根本から書き換える方向性が見えてきます。

自民党は2012年に「国防軍」創設をうたう草案をまとめ、その後は「自衛隊明記」に軸足を移しましたが、いずれも自衛隊の活動範囲を広げ、歯止めを緩める内容です。

維新の「9条2項削除」案と組み合わされれば、憲法が平和国家としての“ブレーキ”から“アクセル”へと変質する危険性が否めません。

■公明党の「加憲」―平和主義を守る方向での改正

これに対して、公明党は一貫して「加憲」の立場をとっています。

「国民主権」「基本的人権の尊重」「恒久平和主義」という3原則を守り、現行憲法の理念を生かしながら、不足する部分を“付け加える”という考え方です。

とりわけ9条については、1項・2項を維持した上で、必要であれば補足的な規定を加えるという立場であり、「戦争放棄」と「戦力不保持」という原則を崩すことは断じてありません。

自民党が掲げる「9条の2」案についても、専守防衛の理念を弱める危険があるとして慎重姿勢を崩していません。

公明党の山口那津男代表は、「自衛隊が違憲だと考える国民はごくわずか。憲法に書き込む必要が本当にあるのか、冷静に考えるべきだ」と述べています。

このように、公明党の「加憲」は、平和主義を壊すためではなく、平和主義を未来に引き継ぐための現実的な道筋なのです。

■「守りを強める」と「攻めに転じる」は違う

確かに、日本を取り巻く安全保障環境は厳しさを増しています。

しかし、「守りを強める」ことと「攻めに転じる」ことは決して同じではありません。

専守防衛の枠内で防衛力を整えることは必要ですが、9条2項を削除し、他国防衛まで視野に入れるような憲法改正は、平和主義の根本を損ないます。

もし日本が「積極防衛」へと進めば、国際社会からの信頼を失い、戦争に巻き込まれるリスクを高めることになりかねません。

防衛力の強化は、あくまで平和を守るための手段であり、攻撃のための道具ではないはずです。

■平和国家としての信頼を守る責任

戦後日本が世界に誇ってきたのは、「二度と戦争を繰り返さない」という誓いのもとに築いてきた平和国家の姿勢でした。

憲法9条が体現するのは、武力よりも対話を、威嚇よりも協調を選ぶという道です。

自民党と維新の9条改正は、そのブランドを自ら手放す方向に見えます。

いま必要なのは、「もっと戦える国」になることではなく、「戦争を避け抜く知恵」を磨くことです。

■平和主義を深化させる議論を

私は、9条を一字一句変えてはならないという硬直的な立場ではありません。

しかし、平和主義の理念を踏みにじるような改憲には、断固として慎重であるべきだと考えます。

公明党が掲げる「加憲」は、まさにこの慎重さと現実主義の両立をめざすものです。

戦後80年を経たいまこそ、「平和を守るための改憲」と「戦うための改憲」をしっかり見分ける目が求められています。

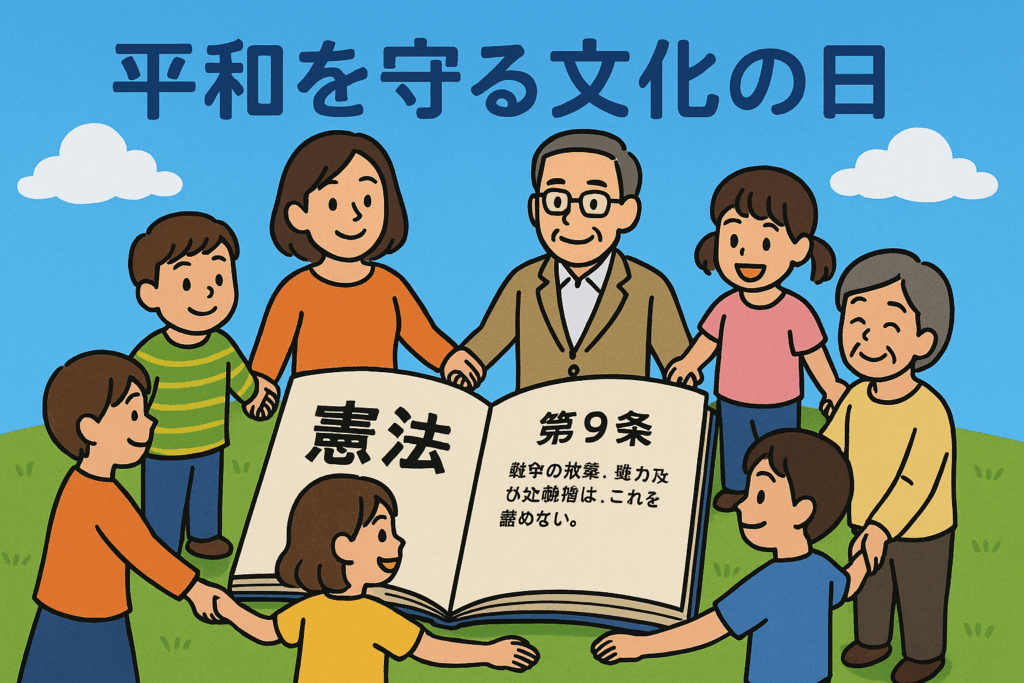

青空の下で開かれた憲法のページに、子どもたちや市民が輪になって手を取り合う――。

そんな姿こそ、私たちが未来に伝えたい「自由と平和を愛する文化の日」の原点ではないでしょうか。