現在、日本原子力発電株式会社(以下「原電」と表記します)は、茨城県の東海第2原発の適合性審査申請に加えて運転期間延長申請を提出し、東海第2原発の延命と再稼働に向けて動いています。

しかし、東海第2原発の再稼働は、以下の理由により非常に困難です。

●30キロ圏内に96万人が居住している。

●首都東京まで110kmの至近距離である。

●過酷事故の発生の際に実効性が伴う広域避難計画の策定が非常に困難である。

●直近に日本原子力研究開発機構の再処理施設が位置し高レベル放射性廃液が貯蔵されている。

●原電は経営的基盤が脆弱で廃炉積立金すら不足している。

●再稼働にかかわる安全対策工事費の債務保証を東電が担うことは国民の理解を得られない。

●原子力安全協定の拡大されれば周辺6市村の同意を得られるか不透明となる。

こうした状況は、国策会社・原電に、国から明確な方向付けがなされなかったゆえの、迷走の結果といわざるを得ません。

原電は保有している原発がすべて停止し、東海第2原発の再稼働に向けて準備する以外に選択肢がありません。また、電力各社も原電が経営破たんすれば保有株式に、深刻な影響が出ます。こうした背景から、現在の東海第2原発の再稼働に向けた現実を無視した、無理筋な動きが出ていると考えます。

この問題を克服するためには、再稼働か廃炉かといった2者選択ではなく、第3の選択肢を考えなくてはなりません。東海第2原発を、東海・日立地区の新たな活性化の拠点とするためには、原電を全く新しい企業に変身させる必要があります。窮状に追い込まれた原電が、東海第2原発の再稼働にしがみついていること自体が間違っています。その賭けに国民を付き合わせることは賢明ではありません。

日本の原子力発電の将来を考えた場合、「ベースロード電源としての位置づけ」をとろうとも、通常運転を終えた商用原発の廃炉は発生します。ここに着目すれば、原電がとるべき第3の選択肢が見えてきます。沸騰水型、加圧水型のどちらのノウハウも持ち、また既に東海原発(1号)の廃炉措置に着手している原電には、米・エナジーソリューションズ社のような『廃炉専門会社』に転身できる大きな可能性があります。

いま、その選択肢に向かって原電が動けないのは、国から電力業界全体に対して原電の明確な位置づけがなされず、放置されているからではないでしょうか。

東海第2原発は廃炉を選択し、日本原電を廃炉専業事業者に業態変更。そして、他の電力事業者の原発廃炉に関する特措法を設けて、日本原電が一括して請け負う体制を検討すべきです。

私たちの年代の茨城県民は、県民の歌の中で「世紀を開く原子の火」と、原発の火が最初にともった東海村の施設に誇りをもって育ってきました。原発の火をともした東海村であるからこそ、その火を安全に。そして効率的に消していく責任があります。日本原電の廃炉専業事業者への業態転換は、茨城県民から国に訴えていくべきと主張します。

特措法を制定し、日本原電を廃炉専業の事業者に

東海第2原発は、7年前の東日本大震災以来、運転を休止しています。しかし、運営主体の「日本原子力発電」は再稼働に強い意欲を持っており、2014年5月に原子力規制委員会に再稼働の申請を行いました。その上で、2018年11月には、運転期間の上限40年を迎えるため、期間を20年間延長する申請を行いました。

しかし、東海第2原発は、東日本大震災の発生時に原子炉こそ自動停止したものの、津波で外部電源を失い、原子炉内の水温を100度未満に下げて安定させる「冷温停止」まで通常の2倍を超える3日半を要した原発です。加えて、それから6年半あまりも発電してこなかった原発専業発電事業者だから、業績と財務状態は大変厳しものがあります。東京電力や東北電力、関西電力、中部電力からの基本料金収入と債務保証という二つの“生命維持装置”のおかげで、企業としての命脈をかろうじて保っている状態にあります。今後、1700億円以上は必要とされる安全対策費用の調達は困難を極めています。

日本原電という企業は、いったいなぜ「首都圏の原発」の存続という非現実的な選択しかできないのか。そこには福島第一原発事故以来、思考停止して抜本策を講じられない日本の原子力行政の矛盾が集約されています。

東海第2原発を運営する日本原電が設立されたのは1957年。原子力開発をめぐる政府と電力9社の妥協の産物として生まれたといわれます。日本原電は、原子力発電とそれに付随する業務の専業会社です。東海、敦賀の2発電所に3基の原子炉を保有しているほか、東電と共同出資の「リサイクル燃料貯蔵」(青森県むつ市)で使用済み燃料の貯蔵・管理事業を営んでいます。東日本大震災以降は、まったく発電実績がなく、電力を供給しなくても電力各社から支払われる基本料金と、銀行借り入れに必要な債務保証の二つに支えられて、なんとか経営を続けています。

しかし、3基の原発の再稼働はきわめて難しい現実があります。敦賀1号機は日本最初の商業用軽水炉として1970年3月に営業運転を開始したものの、廃炉に向けて2015年4月に営業運転を終了しています。敦賀2号機も原子炉直下に活断層があると疑われ、廃炉に追い込まれる公算が高くなっています。

前述のように、東海第2の再稼働や運転延長には新たな安全対策が必要です。その費用は1700億円プラス数百億円に達するとみられています。原子力規制委員会は費用調達に明確なメドがつかないかぎり、再稼働にゴーサインを出さない構えをみせています。

仮にゴーサインが出ても、茨城県の県庁所在地である水戸市を含む96万人の避難計画を作るのは容易ではありません。とはいえ、日本原電が東海第2の再稼働をあきらめた途端、電力各社は基本料金の支払いを止めるでしょうし、債務保証もやめると言い出しかねません。

したがって、どんなに険しい道であっても、残された東海第2を再稼働させる以外に日本原電が企業として存続する道はないことになります。

しかし、ことここに至れば、国策会社・日本原電に再稼働とは別の生きる道を示すことで、この問題を解決することの重要性を私たちは認識すべきです。

震災以降、連立与党は選挙のたびに、原発は“ベースロード電源”という基本の上で、長期的には原発を減らしていくという政策を掲げてきました。それに従えば、震災時に全国で50機を超えていた日本の原発は相応に減っていくことになります。

すでに、再稼働や運転延長に必要な安全対策のコストを回収できるメドが立たず、廃炉を選択するケースがいくつも出てきています。すでに廃炉を決めた日本原電の敦賀原発1号機、関西電力の美浜原発1・2号機、中国電力の島根原発1号機、九州電力の玄海原発1号機、四国電力の伊方原発1号機などに続くところが今後も出てきます。

時代と環境の変化に対応して、国策会社・日本原電の役割も見直すべきときが来ています。有力なニーズは、廃炉へ向けた専門的な人材の育成や、技術的なノウハウの獲得、それらの知見の電力各社への提供にあるのではないでしょうか。国策会社主導でないと原子力発電を商用化できない時代など、とっくに終わっています。

新しい役割のためならば、電力各社やメーカーは従来の基本料金に代わる資金を提供したり、債務保証を継続できる可能性があります。東海第2や敦賀2号機の廃炉に必要な資金を国庫から拠出する仕組み作りもできるはずです。

いつまで「首都圏の原発」に再稼働という無謀なチャレンジを日本原電に続けさせるのか。それとも第3の選択を実行し、廃炉ノウハウの蓄積という建設的な役割を与えるのか。そろそろ国の判断が迫られいると考えます。

アメリカの廃炉専業事業者エナジーソリューションズ社

ここで、原発先進国であるアメリカの事例を、日経新聞電子版(2017/12/10)の記事より紹介します。

アメリカは日本よりひと足早く、原子力発電所の大量廃炉時代を迎えています。すでに30基が運転を止め10基が解体終了、6基が現在進行形です。制度改革で廃炉専門企業が誕生し決められた費用で効率的に原発を解体する。そのようなビジネスモデルが動き始めています。

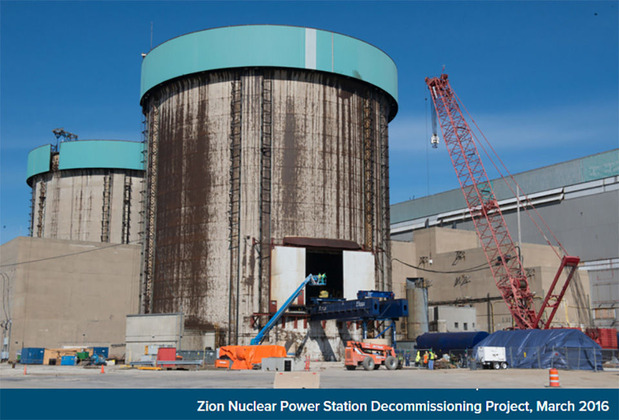

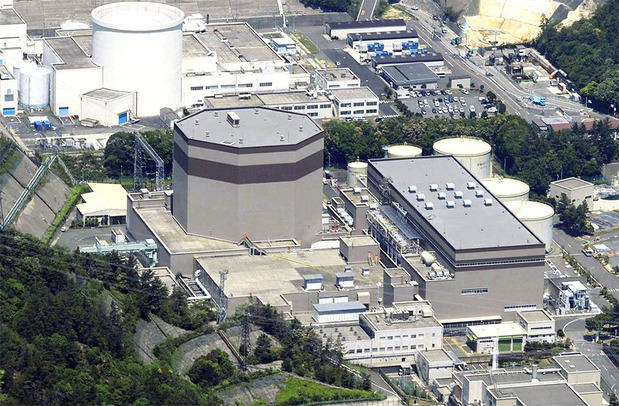

シカゴから約1時間。五大湖のひとつミシガン湖に面するザイオン原発では、出力104万キロワットの加圧水型原発2基の解体が終盤を迎えています。巨大な原子炉格納容器が2つ残るだけ。格納容器内の原子炉本体もすでに専用の列車でユタ州の廃棄物処分場に運ばれました。コンクリートや鉄など約13万トン。格納容器の解体にも近く着手されます。

この原発の解体に携わったのは、廃炉専門会社“エナジーソリューションズ”。2010年から10年計画で作業を始め、予定を前倒しして8年間で完了する計画です。解体コストも電力会社が用意した廃炉積立金約9億ドル(約1000億円)に収まる見込みです。

エナジーソリューションズ社は当初、廃棄物処分会社でした。2004年から14年にかけて廃炉計画づくりから原子炉解体、廃棄物輸送など専門企業を次々と傘下に収め、廃炉総合企業に生まれかわりました。廃炉の全工程を丸ごと請け負える企業は、アメリカにも他にありません。技術力は高く、福島第1原発で汚染水処理に使う多核種除去設備(ALPS)の基本技術も開発しました。傘下企業は過去に廃炉の経験があり、ザイオン原発は総合企業になって最初の仕事です。

米原子力規制委員会(NRC)が電力会社に与えた運転認可(ライセンス)を一時的にエナジーソリューションズが譲り受け、原発の所有者となって取り組む方式を初めて採用しました。原発の管理責任を一手に引き受け、自らの判断で作業する。廃炉積立金の範囲内で費用を圧縮できれば、その分の利益が増す仕組みです。

かつては電力会社が解体や処分を個別に下請けに出していましたが、工期が長引き費用が膨らむケースが目立ちました。そこでNRCが2010年に廃炉専門会社がライセンスを持てる仕組みにしました。プロに委ねた方が廃炉が効率的に進むとの判断です。2例目がラクロス原発です。廃炉が完了したらライセンスは電力会社に返すことになります。

ただ米国の廃炉にも使用済み核燃料の処分という未解決の問題があります。アメリカ政府は最終処分場をネバダ州ユッカマウンテンに設ける方針でしたが、オバマ前政権が計画を白紙に戻しました。このため使用済み核燃料は現状では行き場がなく、廃炉後も原発敷地内で貯蔵を余儀なくされます。

ザイオンにも、ラクロスにも、核燃料の盗難防止のため鉄条網で厳重に囲み監視する貯蔵庫があります。敷地から運び出すまで、電力会社が保管の義務を負い解体とは別の追加費用が生じています。

エナジーソリューションズは日本原電と提携し、東海原発の廃炉などにノウハウを提供しています。コリン・オースティン上級副社長は「安全で効率的な廃炉技術が日本にも必要だ」と話しています。

なお、エナジーソリューションズ社と同名の邦人企業がありますが、ENERGY SOLUTIONS,INC.は、2006年設立されたアメリカユタ州ソルトレークシティに本社を置く廃炉専門事業社です。日本原電とは、2016年4月に廃炉措置に関する協定を締結しています。