自治体は、憲法が定める「地方自治の本旨」を地方行政の現場で具現化する重要な役割を担っています。

その自治体が、将来の人口減少社会にどう対応すべきかについて、政府の第32次地方制度調査会が来月から本格的に議論を始めます。特に、市町村の職員が従来の半分になっても必要な住民サービスを提供できるかが問われています。

地域差の大きい地方行政を一律に見ることはできないため、調査会は、自治体の自主性が尊重されるよう、改革への多様な選択肢を用意すべきです。と同時に、自治体も独自に将来像を探る議論をスタートさせる必要があります。

1971~74年まで毎年約200万人が生まれた団塊ジュニア世代が65歳以上になる2040年ころには、20歳代前半となる人の数は団塊ジュニア世代の半分程度と推計されています。その少ない労働力を民と官で分け合う時代がすぐそこまで来ているのです。

自治体の将来像の一つとして、総務省の有識者会議「自治体戦略2040構想研究会」は、「スマート自治体への転換」「公共私によるくらしの維持」を7月の報告書で提起し、注目を集めています。

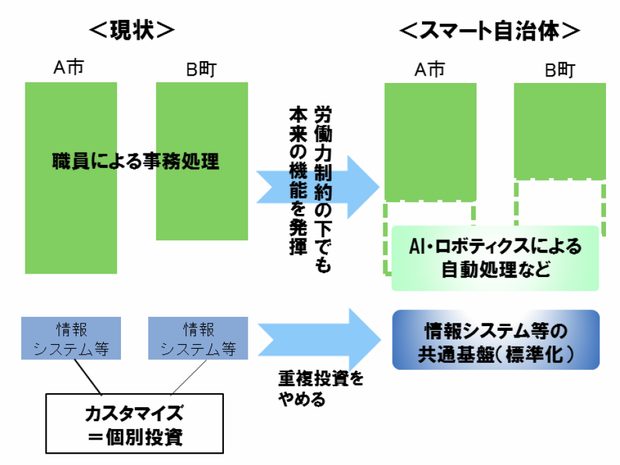

スマート自治体とは、人工知能(AI)など先端技術を駆使して事務の自動処理を進め、そのためのシステムも自治体間で標準化、共通化してムダな重複投資を避けることをめざす構想です。

公共私の協力では、自治体(公)が医療・介護、子育て支援など全ての住民サービスを提供するのではなく、地域団体(共)と連携したり、また、乗り物や住居など個人所有の資産を他人に貸し出すシェアリングエコノミーの活用や民間企業(私)の進出によって実施する体制をめざしています。

そのためには、自治体の指導力で地域や民間団体と合意を作り、新たな地方行政の姿を作る必要があります。この作業は事務の自動化とは次元の異なるものであり、知恵と実行力が要求される“もう一つのスマート化”と言えます。

「地方自治の本旨」は自治体の自主性を守る団体自治と、自治体の意思は住民が決める住民自治の二つの原則からなっています。スマート自治体には住民と共に歩む力があるかどうかも問われます。

スマート自治体への転換

1.半分の職員数でも担うべき機能が発揮される自治体

- 我が国最大の制約要因は労働力である。近年の出生数が団塊ジュニア世代(200~210万人/年)の半分以下にとどまる(2017年:95万人)ことから、各自治体においては、公的部門と民間部門で少ない労働力を分かち合う必要がある。

- 今後、自治体においては、労働力の厳しい供給制約を共通認識として、2040年頃の姿からバックキャスティングに自らのあり方を捉え直し、将来の住民と自治体職員のために、現時点から、業務のあり方を変革していかなければならない。

- 労働力制約への対処は、官民を問わず、新たな発展のチャンスとなる。我が国が世界に先駆けてあらゆる分野で破壊的技術(Disruptive Techologies)(AIやロボティクス、ブロックチェーンなど)を導入していくならば、戦後の焼け野原からの最新の工場設備の投資が高度経済成長を生み出したように、新たな飛躍の絶好の機会となり得る。

- とりわけ、これは自治体が新たな局面を切り拓く好機である。従来の半分の職員でも自治体として本来担うべき機能が発揮でき、量的にも質的にも困難さを増す課題を突破できるような仕組みを構築する必要がある。

2.破壊的技術を使いこなすスマート自治体への転換

- 上記のような仕組みを構築するためには、全ての自治体で業務の自動化・省力化につながる破壊的技術(AIやロボティクス、ブロックチェーンなど)を徹底的に使いこなす必要がある。AI・ロボティクスが処理できる事務作業は全てAI・ロボティクスによって自動処理することにより、職員は企画立案業務や住民への直接的なサービス提供など職員でなければできない業務に注力するスマート自治体へと転換する必要がある。

- スマート自治体への転換は、自治体職員が本来の機能を発揮し、地域に必要とされる役割を果たす好機である。スマート自治体への転換に当たり、職員に求められる能力は変容する。高い専門性や企画調整能力、コミュニケーション能力が必要になることを踏まえ、組織に必要な人材を確保する観点から、長期的な視点で職員の能力開発や教育・訓練が求められる。

- 各自治体においては、業務プロセスや制度自体の複雑さや冗長性を取り除く必要がある。個々の自治体での内部検討にとどまらず、近隣自治体や人口規模が類似した他自治体との比較によって効率的な業務プロセスを追求する取組を促す仕組みが求められる。

- AI・ロボティクスの導入・運用を含め、特に専門的な能力を有する人材を確保する必要がある分野については、当該人材が複数の自治体の業務を行うことが有用であり、都道府県・市町村の枠を越えた柔軟な人事運用を可能にする仕組みが必要である。

3.自治体行政の標準化・共通化

- 行政内部(バックオフィス)の情報システムについて、自治体ごとに開発し部分最適を追求することで生じる重複投資をやめる枠組みが必要である。

- 我が国全体では情報システムの標準化・共通化によって情報システム経費が軽減される一方、個々の自治体ではデータ移行、研修・訓練などの負担が発生することから、一時的な個々の自治体の負担を軽減する必要がある。

- 自治体にはそれぞれ既存の情報システムがある。このため、システム更新時期にあわせて無理なく円滑に統合できるように、期限を区切って標準化・共通化を実施する必要がある。

- 行政と利用者とのインターフェイス(行政手続)については、住民・企業の利便性の観点から一元化を優先させ、電子化と様式の標準化を進める必要がある。

- 自治体の情報システムや申請様式は、法律の根拠なく、各自治体においてカスタマイズされてきたものが多い。新たに生ずる事務に関しては、国が予算措置をすることによって共通のシステムや仕様を使用できるようにすることも可能であり、これまで、そのような取扱いが各種行政分野で行われてきた今後、既存の情報システムや申請様式の標準化・共通化を実効的に進め。ていくためには、新たな法律が必要となるのではないか。

参考:自治体戦略2040構想研究会第2次報告 http://www.soumu.go.jp/main_content/000562106.pdf

参考:自治体戦略2040構想研究会第2次報告 http://www.soumu.go.jp/main_content/000562106.pdf