物価高や円安への対応が、国政の大きな課題となっています。

地方議員の活動といっても、国政と別問題ではありません。物価高への対策など、国民生活に密着問題は、地方議員と国会議員とのネットワークが大事です。

具体的には、電気・ガス料金といった光熱費の負担軽減策です。ロシアのウクライナ侵略などに伴うエネルギー資源の世界的な高騰による影響は大きく、今審議中の補正予算には、公明党が粘り強く主張した支援策が盛り込まれました。

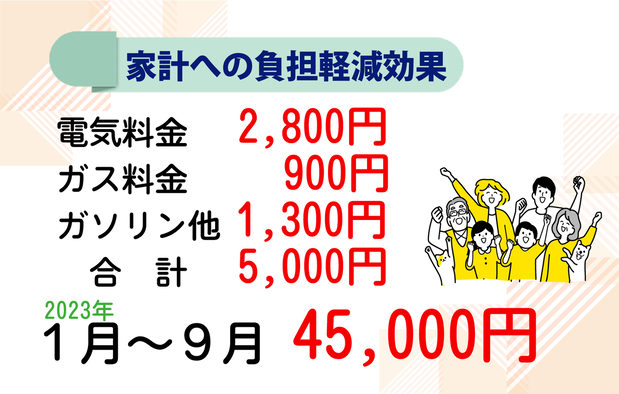

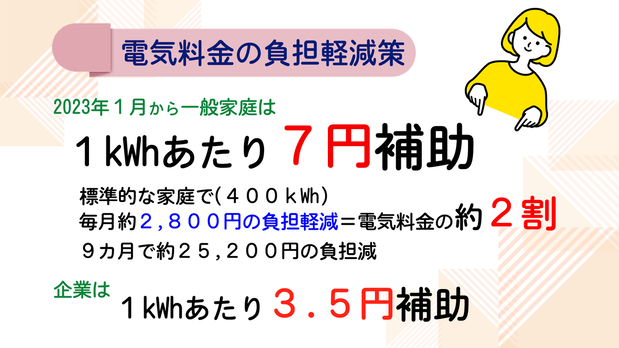

電気代については来年1月以降、小売電気事業者などを通じ1キロワット時当たり一般家庭向け7円(企業向けは3・5円)を国が支援します。標準的な世帯(1カ月の電気使用量が400キロワット時)で、現行料金の2割に相当する月2800円程度の負担が軽減されます。

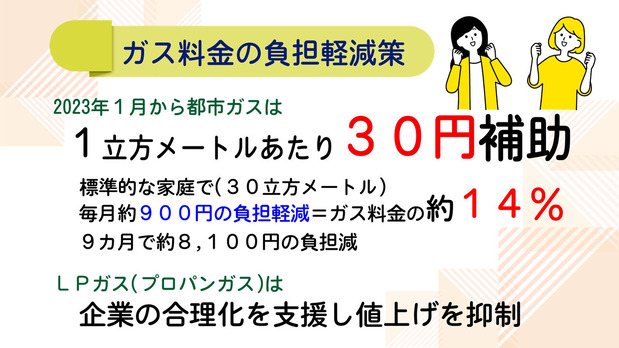

都市ガスでは家庭などに1立方メートル当たり30円を支援し、月900円程度(月30立方メートル使用の場合)を補助。地方で利用が多いLPガス(プロパンガス)についても、中小企業・小規模事業者の配送業務の合理化支援で価格上昇を抑制します。電気・都市ガス代ともに、「負担軽減を実感できる制度に」との公明党の訴えを受け、毎月の請求書に軽減額が直接反映されます。

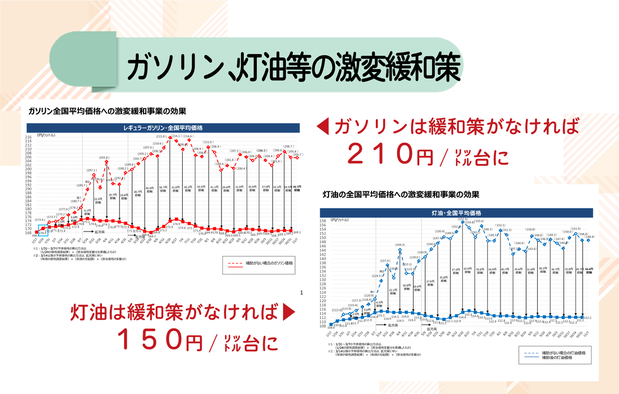

ガソリンなど燃油への補助金は、来年1月以降も継続します。政府は、こうした価格抑制の効果によって来年1月から9月ごろにかけて総額4万5000円程度が軽減され、消費者物価指数を1・2%引き下げる効果を試算しています。

■公明の主張が反映“前例なき支援”へ道開く

光熱・燃油費の高騰対策については、公明党が国会質問や岸田文雄首相への提言で具体的な要望を重ねたことで、「前例のない思い切った対策」(岸田首相)へ道を開きました。

公明党は9月28日、電気やガス料金の高騰対策、燃油高対策の継続などを盛り込むよう岸田首相に提言。首相は電気料金について「負担の増加を直接的に緩和する、前例のない思い切った対策を講じる」と表明したものの、ガス料金の負担軽減には言及しませんでした。

そこで山口那津男代表は10月7日の参院代表質問で「ガス料金についても価格高騰を抑え込む支援策を」と主張し、同11日の首相との会談でも「電気・ガス料金高騰を抑えるための前例のない思い切った対策を」と直談判。同14日には、電気・ガス料金の高騰対策を求める党提言を首相に手渡し早期実現を迫りました。

その結果、同日夜の自公党首会談で電気料金の抑制を来年1月から始め、都市ガス料金の負担軽減策も実施することで合意。「当初から電気・ガス料金の高騰対策を提言していた公明党」(同15日付 朝日)の主張が実った“瞬間”でした。