11月25日、いわゆる「台湾有事」をめぐる議論に、ひとつの大きな節目が訪れました。

公明党・斉藤鉄夫代表の質問主意書に対し、政府が「従来の見解は完全に維持されている」と明確に回答し、しかもその内容が 閣議決定という最も公式な形で確定した からです。

これは、予算委員会での高市総理の答弁よりもはるかに重い意味を持つ“政府としての最終判断”であり、方針に揺らぎがないことが改めて確認されました。

■政府見解は一貫して変わらない──「総合的・合理的に判断する」

今回の答弁書が改めて示したのは、存立危機事態の認定は「個別具体的な状況に即し、政府がすべての情報を総合し、客観的・合理的に判断する」という、2015年の安保法制以来の従来方針です。特定の事例を“自動的に”存立危機事態とみなすような単純化は一切行わない。

政府はこの姿勢を「完全に維持」しており、認定基準の見直しや再検討の必要性も否定しています。

さらに答弁書は、高市総理自身も「従来の見解を変更していない」と“累次にわたり説明している”と記し、政府方針との齟齬はないと強調しました。

質問者の斉藤代表も「政府見解に変更がないことが明確になったのは非常に大きい」と語り、事態の収拾に努めています。

■それでも残る“違和感”――総理の軽率な答弁が何を生んだのか

それでも今回の騒動の発端に立ち返れば、問題の根は明らかです。

高市総理は予算委員会において、台湾情勢をめぐり「戦艦を使った武力行使を伴うものであれば存立危機事態になり得る」と踏み込んだ表現を用いました。

もちろん、武力行使が絡む場合に存立危機事態の可能性が生じるという議論は従来から存在してきました。しかし、それを総理自らが“台湾”という具体例を挙げて語ることは、外交上きわめて大きな意味を持ちます。

とりわけ中国は、台湾に関連する発言に非常に敏感です。

今回の発言は、中国側に「日本政府が存立危機事態の認定基準を変える方向に傾いているのではないか」と誤って伝わる可能性があり、結果として日中間の緊張をわざわざ高めることになりかねませんでした。

その後、政府があらためて「従来見解にいささかの変更もない」と閣議決定で明示したのは、まさに火消しと言わざるを得ません。今回の答弁書が事実上、高市発言の“修正と整理”を担ったという印象は否めません。

■外交の緊張を和らげるはずの総理が、火種をつくってどうするのか

台湾海峡の平和と安定は、日本の安全保障にとって極めて重要です。

そして、それを維持するために最も大切なのは、対話と慎重な言葉選びです。政府も答弁書で「対話による平和的解決を期待する」と従来の外交姿勢を再確認しました。

にもかかわらず、総理自身が緊張を不必要に刺激するような言い回しを用いたことは、やはり問題があります。

安全保障政策は、言葉一つで誤解や予期せぬ反応を招き、結果として地域の平和を損なう危険があります。そうした国際政治の現実を踏まえれば、今回の総理答弁はあまりも軽率でした。

政府見解に変更がないと確認できたこと自体は、確かに安心材料です。

しかし、総理が不用意な発言で波風を立て、その後に政府が慌てて「変更はない」と弁明する流れは、決して健全とは言えません。

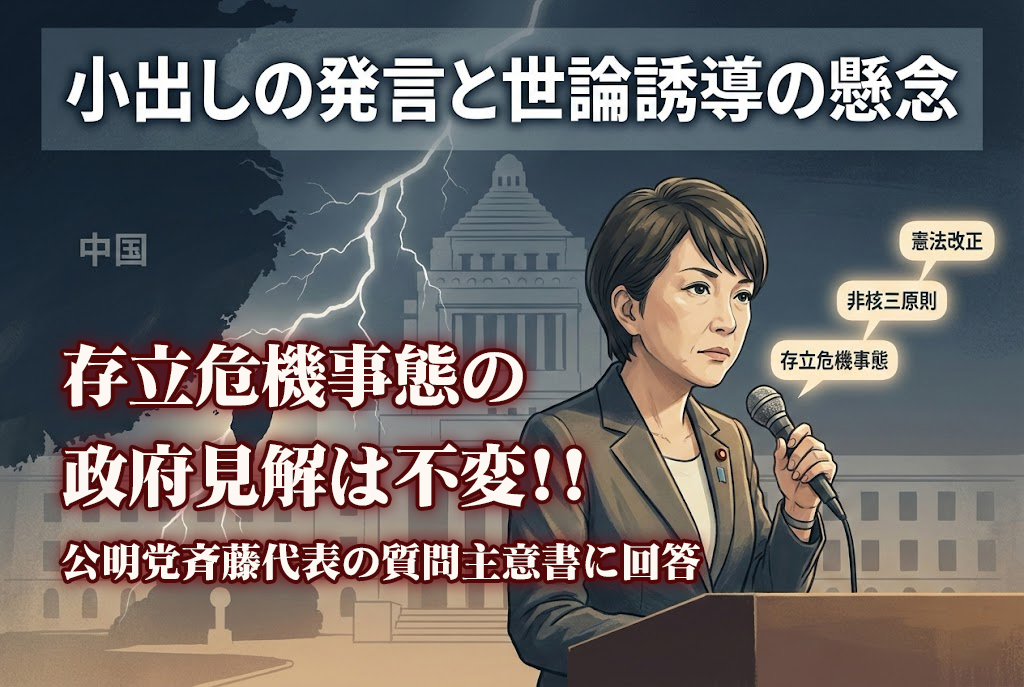

■その先に深い懸念──最も警戒すべきは、“小出し発言”が世論誘導の装置になる危険性

政府見解が変わっていないと明確になったことは確かに重要です。

しかし私がより強く危惧するのは、今回のような総理の“断片的で踏み込みすぎた発言”が、国内世論の方向性を徐々に変えていく装置として使われてしまう可能性です。

台湾有事や存立危機事態、非核三原則といった重要政策は、丁寧で慎重な議論が必要です。

それにもかかわらず、小さな発言を積み重ねることで、それに対する中国などの反応をもって、

「見直しもやむなし」

「安全保障政策を変えるべきだ」

という空気を醸成し、その先に憲法改正へと誘導しようとする意図が潜んでいるのだとしたら――それこそが最も警戒すべき点です。

私たちは、政府の公式見解がどう示されるかだけでなく、

高市自民党が“どの方向に世論を誘導しようとしているのか”にも常に注意を払う必要があります。

外交と安全保障は、政府の都合や勢いでなし崩しに動かしてよい分野ではありません。

日本の針路を誤らないためにも、不断の警戒心を持ち続けたいと思います。

公明党斉藤鉄夫代表の質問主意書

令和七年十一月十三日提出

質問第七一号

存立危機事態に関する質問主意書

令和七年十一月七日の衆議院予算委員会において、高市内閣総理大臣は、「例えば、台湾を完全に中国北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。」と答弁している。

この点に関連して、以下質問する。

一 右記の高市総理大臣の発言内容は間違いないか。

二 政府は、集団的自衛権を行使する際の要件である存立危機事態の認定基準、及び具体的な事態に関する従来の見解や解釈を、現在も完全に維持しているのか。

三 従来の政府見解において議論の対象となったホルムズ海峡の機雷掃海のような具体的な事例、あるいは宇宙空間やサイバー空間における新たな脅威への対応について、認定要件など、何らかの見直しや再検討が必要であるという認識をお持ちなのか。またその場合、いかなる理由で見直しが必要であると考えているのか。政府の見解は如何。

四 存立危機事態の事例として、個別事例を挙げて答弁を行うことは、国民及び周辺国地域に誤解を与えるものではないか。

右質問する。

内閣衆質二二九第七二号

令和七年十一月二十五日

公明党斉藤鉄夫代表の質問主意書への回答

衆議院議長 額賀 福志郎 殿

衆議院議員斉藤鉄夫君提出存立危機事態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

内閣総理大臣 高市 早苗

内閣

一について

御指摘の答弁については、令和七年十一月七日の衆議院予算委員会において高市内閣総理大臣が答弁した内容の一部である。

二及び三について

お尋ねの「認定基準」及び「具体的な事態」及び「認定要件など」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即し、政府がその持ち得る全ての情報を総合して客観的かつ合理的に判断することとなるものであり、御指摘の答弁においてもその趣旨を述べており、また、御指摘のように「見直しや再検討が必要」とは考えていない。

四について

御指摘の答弁については、令和七年十一月十一日の衆議院予算委員会において、高市内閣総理大臣が「存立危機事態については、実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断することを明確に申し上げており、ある状況が存立危機事態に当たるか否かについては、これに尽きます」と答弁しており、従来の政府の見解を変更しているものではないことについて累次にわたり明確に説明している。

いずれにせよ、台湾海峡の平和と安定は、我が国の安全保障はもとより、国際社会全体の安定にとって、も重要であり、台湾をめぐる問題が対話により平和的に解決されることを期待するというのが我が国の従来から一貫した立場である。