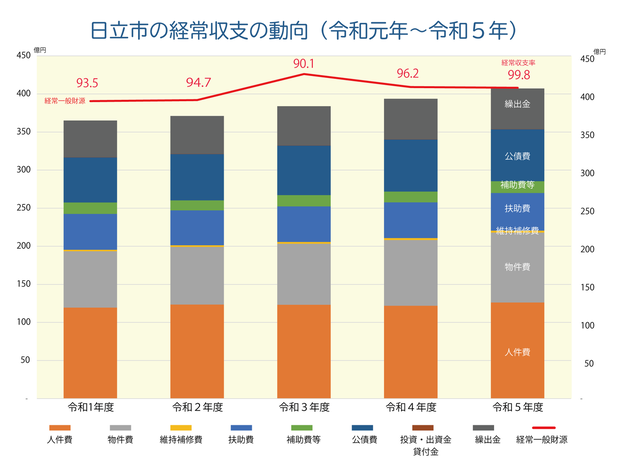

日立市の行政界隈では、最近「99.8%ショック」という言葉が流行っています。 これは、令和5年度における経常収支比率が99.8%に達し、県内で最悪の水準となったことに対する強い危機感を示す表現です。

経常収支比率とは、自治体の財政構造における弾力性を示す重要な指標であり、財政の硬直度を客観的に測るものとして用いられています。具体的には、人件費・扶助費・公債費など、毎年恒常的に支出される経費を分子に、地方税・普通交付税などの一般財源や、減収補填債特例分、臨時財政対策債などを分母にして算出されます。

この比率が高くなるほど、財政に柔軟性がなくなっており、硬直化が進んでいることを意味します。反対に、比率が低ければ、必要経費以外に使える財源が比較的多く、さまざまな施策やサービスを柔軟に展開しやすい健全な財政状況であると言えます。

かつて私がサラリーマンから県議会議員に初当選した折、県議の大先輩である故宮寺新三さんから一冊の本を贈られました。

「議員になったからには、自治体の財政が分からなければ話にならない。この本はそのための入門書だ。心して学んでほしい」と言葉を添えて渡されたのが、『シリーズ市町村の実務と課題10・財政課』(1992年、ぎょうせい)という書籍でした。内容は難解で、読むのに苦労しましたが、その著者欄に「日立市財政事務研究会」の名が記されていたのです。後で聞いたところ、当時の日立市財政課の職員(OBを含む)有志が執筆したものでした。全国の自治体職員や議員が学んだ名著が、私の地元・日立市役所の職員によって書かれていたことに、誇らしさを感じたのを今でも覚えています。

「日立市の財政は安心・万全だ」という一種の神話のような思い込みは、この“99.8%ショック”によって、すっかり霧消してしまいました。

30年前の原点に立ち返り、改めて日立市の財政について学び直す時だと強く感じています。