大災害が起こると、行政だけでは到底まかないきれないほど多様な支援ニーズが一気に噴き出します。避難所の運営、医療や介護のケア、家屋の安全確認、電気や水道の復旧、そして多言語での情報発信。これらを現場で結び合わせ、支援の重複や取りこぼしを防ぐ「調整役」が、防災中間支援組織です。

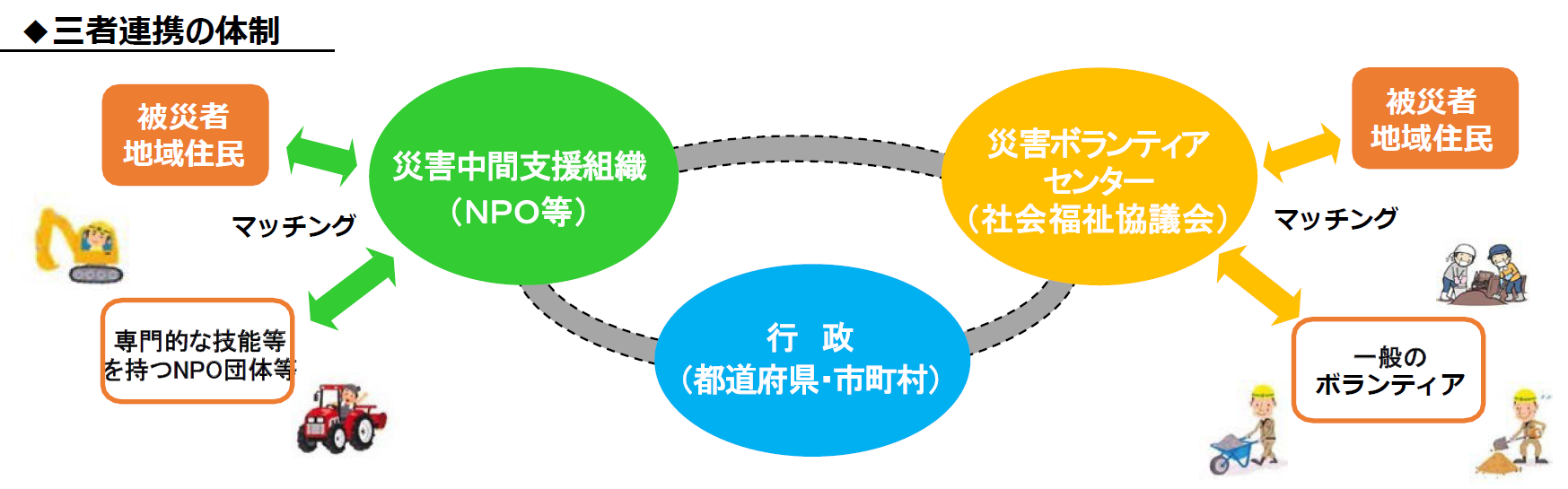

中間支援は、行政・社会福祉協議会・NPO・企業・専門職団体など、多様な担い手を横断的に結びつける“支援のハブ”です。災害時に集まる「善意」を、実際に被災者のもとへ確実に届けるための“交通整理役”ともいえます。平時には関係機関のネットワークづくりや訓練を行い、発災時には情報共有会議を立ち上げ、ニーズと資源を照合しながら支援を調整します。

災害現場では、一般ボランティアだけでなく、医療・介護・福祉・土木・建設・電気・重機などの専門ボランティアが欠かせません。これらの専門職は、家屋の応急修理、電気設備の安全確認、道路啓開、要配慮者の介助、在宅避難者の健康確認など、被災生活の再建に直結する活動を行います。

しかし、専門ボランティアは高度な技能を持つ反面、現場調整や資機材、安全管理などで行政や他団体との連携が不可欠です。ここで防災中間支援組織が「調整の司令塔」として機能します。たとえば、被災家屋の屋根修理などの高所作業や重機による私道の啓開など、中間支援が両者をマッチングし、高所作業班・重機班をどこ派遣するべきかなどの調整します。つまり、防災中間支援組織とは、専門ボランティアを「動かす」だけでなく、「つなげて成果を生む」ための存在です。

茨城では“認定NPO法人 茨城NPOセンター・コモンズ”が中間支援組織に位置づけ

茨城県では、こうした中間支援の要を担う団体として、認定NPO法人 茨城NPOセンター・コモンズが活動しています。JVOAD(全国災害ボランティア支援団体ネットワーク)の公式リストでも、コモンズは「茨城県域の災害中間支援組織」として明記されており、県内では行政・社協・NPO・企業を横断するネットワークの中核を担っています。

さらに、コモンズは多国籍住民の支援ネットワーク「JUNTOS(ジュントス・フントス)」と表裏一体の関係にあります。JUNTOSは、ブラジル、フィリピン、ベトナム、スリランカなど多様な国籍の市民を支援する主に乗しないで活動する地域団体の連携体です。災害時には外国人住民の避難支援、情報翻訳、通訳派遣、文化的背景に配慮した避難所運営などに取り組みます。2015年の常総水害では、両団体が中心となって外国人被災者の情報収集や通訳ボランティア派遣を進め、被災地における「言葉の壁」「情報の壁」を乗り越える支援の礎を築きました。今日では、県内各地でマイ・タイムライン作成支援や多文化防災訓練を展開し、外国人を含めた地域全体の防災力向上に貢献しています。

地域防災計画に防災中間支援組織の活動を明記

こうした実績を踏まえると、茨城県の地域防災計画に「防災中間支援組織(茨城NPOセンター・コモンズ)」を明確に位置づけることは不可欠です。

理由は三つあります。

第一に、法的根拠のある「災害対策本部の一機能」として位置づけることで、発災直後から行政と同じテーブルで動ける体制を整えるためです。

第二に、建設・電気・通信・医療・福祉などの専門ボランティアの調整を、計画上の正式な役割として明示しなければ、現場での迅速な展開が難しいためです。

第三に、茨城が全国有数の多国籍社会であることを踏まえ、外国人住民を含む全ての県民を支援対象とする「多文化防災」の実践を制度的に担保するためです。

防災中間支援組織は、単なるボランティア団体ではなく、官民連携・多文化共生・専門支援を束ねる“災害対策の心臓部”です。だからこそ、茨城県の地域防災計画の中に、明確にその役割と名称を記し、法的にも実務的にも位置づけることが求められます。

「災害時に誰が、誰を支え、どう動くか」。その答えを明確にするのが、地域防災計画の役割です。認定NPO法人 茨城NPOセンター・コモンズの活動は、まさに“多様な力を一つに束ねる茨城モデル”として全国に誇れる実践です。このモデルを計画に正式に書き込むことが、次の災害で命と暮らしを守るための最も確実な一歩になると、私は強く提言します。