公明党の国政進出は参院から始まりました。1956年(昭和31年)の参院選で、「“まさか”が実現」(7月9日付「朝日」大阪本社版夕刊)と報じられた大阪地方区(現選挙区)での初議席獲得など、公明系無所属の3人が初当選しました。以来、公明党は半世紀以上にわたり「大衆とともに」を信条に、政治を変える原動力として多くの実績を勝ち得てきました。

公明党の国政進出は参院から始まりました。1956年(昭和31年)の参院選で、「“まさか”が実現」(7月9日付「朝日」大阪本社版夕刊)と報じられた大阪地方区(現選挙区)での初議席獲得など、公明系無所属の3人が初当選しました。以来、公明党は半世紀以上にわたり「大衆とともに」を信条に、政治を変える原動力として多くの実績を勝ち得てきました。

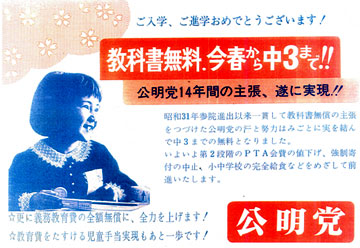

以下、公明新聞の記事を参考に「参院公明 政治を変えた“原点”物語」を掲載いたします。第1回は、庶民の教育費の負担軽減に取り組んだ「義務教育教科書の無償配布」実現の闘いです。(公明新聞2010年6月5日掲載)

教科書無償配布「完全実施」は公明議員質問が“決定打”だった

「昭和41年度には完全実施 首相『教科書無償』で答弁」(読売)。1963年(昭和38年)3月13日の新聞各紙の夕刊一面には、大きな見出しが躍っていました。その日午前、参院公明(当時は公明会)の柏原ヤス(故人)が本会議で教科書無償配布の完全実施を迫り、首相の池田勇人が明快に答弁したことを報じた記事です。

当初、「段階的な実施」という“小出し”で逃げていた政府が、小学1年から中学3年までの教科書無償配布を「首相が政府全体の方針として言明したのははじめて」(朝日)でした。

これらの新聞を読み終えた柏原は、かつて小学校の教員だった時代の出来事を思い出していました。

「先生! この教科書いくらですか?わたし買います!みんなと同じように買いたいんです!」。そう言って詰め寄る少女の瞳は涙であふれていました。

春、新学期。真新しい教科書を手にして喜ぶ小学生の中で、その少女だけが暗い顔をしていました。少女の家は生活保護を受けており、教科書は国から特別に“支給”されていたのです。ところが、それが友達に知れ、「おうちが貧乏だから買えないんだって……」などといったヒソヒソ話がクラス中に広がってしまったのです。

「おもちゃも、お菓子も、何もいらない。でも、教科書は自分で買いたい!」。少女は悔しくて、自宅にあった陶器製の貯金箱を壊して小銭を数えたが、数十円足りませんでした。「これ教科書代です! 足りない分は、後で必ず払います。教科書を売ってください!」。必死に訴える少女の姿が柏原の目に焼き付きました。

「憲法では義務教育の無償をうたっている。せめて教科書代だけでも無料にしなければ……。あの娘のような、つらい思いを、二度と繰り返してはならない」。後に参院議員となる柏原にとって、それは、決して忘れられない、胸痛む体験でした。

教科書無償配布実現への闘いは、1956年(昭和31年)の国政初進出時から始まりました。憲法は「義務教育の無償」を定めており、公明党は、保護者の負担軽減を重要政策の一つに掲げました。

国会質問では63年(昭和38年)1月の参院本会議で初めて取り上げました。そして、消極的だった政府に完全実施を決断させる“決定打”となったのが、3月13日の柏原質問でした。

「公明会を代表して質問いたします!」。凛とした姿で迫力のある声が議場に響き渡った。柏原は「何はさておいても中学3年までの教科書代を無償にすべきです!」と詰め寄りました。議場からは「そうだっ!」との声援が数多く飛びました。

首相は、ついに「憲法の理想を実現することに努め、昭和41年度までには義務教育の教科書を全部出したい」と明言したのです。

その後、教科書無償配布は63年度(昭和38年度)から段階的に実施され、途中、政府の対応の遅れで、ようやく69年度(昭和44年度)に全小・中学校の児童・生徒を対象に完全実施されました。

後日、柏原は、教員時代のあの少女から手紙を受け取っています。子を持つ母となり、教科書無償配布の実現を喜ぶ感謝の手紙でした。それは、「一人を大切にする政治」が参院公明の“原点”として結実した証しでもありました。

昔も今も、公明党は地方と 国を結ぶネットワーク政党

1963年度(昭和38年度)から段階的にスタートした教科書無償配布は、翌64年度(昭和39年度)時点で「小学1年~3年」が対象でした。当然、小学4年以上の子を持つ保護者は、引き続き“出費”を余儀なくされていました。こうした中、国政段階の取り組みに呼応して、地方議会公明党も必死の闘いを展開しました。

以前は炭鉱で栄えた北海道歌志内市――。60年代前半から廃鉱が相次ぎ、人口が急減していた。収入の少ない“ヤマ”の人たちには、教科書代などの教育費負担が重くのしかかっていました。

「国の施策で恩恵を受けられない家庭には、市が独自に光を当てるべきだ」。一人の公明党市議が立ち上がりました。無償配布の必要性を市長や他の市議に説いて回った結果、市は64年度(昭和39年度)から、独自に「小学4年~中学3年」を対象に加え、教科書無償配布の完全実施を国に先駆けて実現したのです。しかも、こうした動きは地方議会公明党の力で各地に広がり、埼玉県の所沢、川口、大宮(当時)の各市、東京都東村山市、大阪府泉大津市なども、相次いで独自に対象年齢を拡大していきました。

公明党の前身である公明政治連盟(公政連)は、1961年(昭和36年)に結成され、参院議員9人と地方議員270人超でスタートしました。そして1964年(昭和39年)の公明党結成時には、国会・地方議会で1200人を超える議員を擁し、既に“ネットワーク”政党としての機能を存分に発揮していたのです。