10月26日、「平成22年国勢調査」の結果が公表されました。

この結果(国勢調査の確定値)に基づき、茨城県議会では本格的に選挙区割りと定数の見直し問題の議論がスタートすることになります。

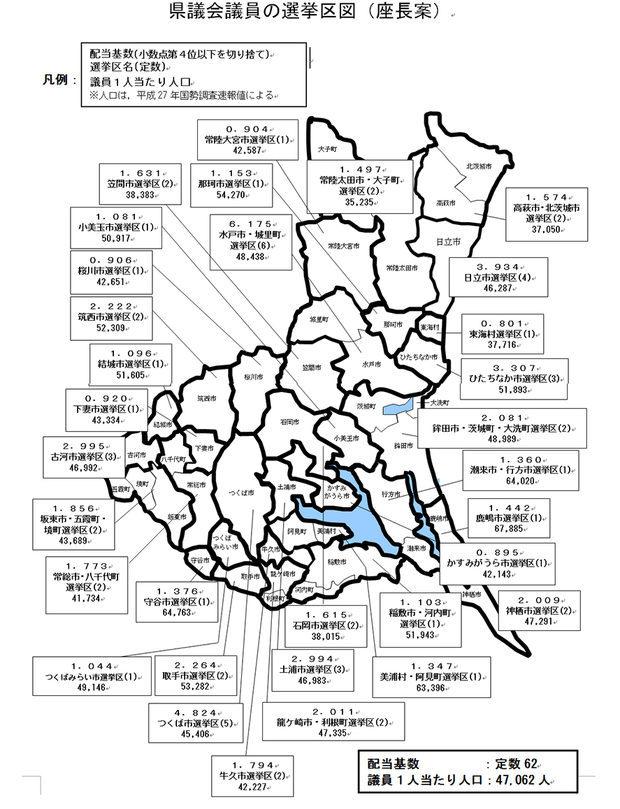

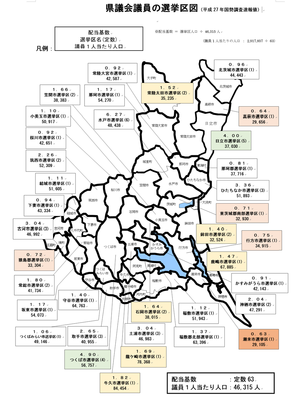

国勢調査の結果を基に、茨城県議会の現行の36選挙区の議員一人当たりの人口を計算してみると、添付した表のようになります。

平均で県議一人当たりの人口は4万5689人となります。実に19の選挙区でこの平均値を下回ることになりました。一番ほとり当たりの人口が多いのが牛久市の8万1684人。一番少ないのが東茨城郡南部(茨城町・大洗町)の2万6421人となりました。その格差は3.09倍になっており、2008年に議員定数を改正した際の2.91倍を0.18ポイント上回りました。最高裁判決による都道府県議員選挙の一票の格差が違法状態とされる3倍を超えたのは、牛久市、龍ケ崎市の2選挙区となりました。2倍を超えた選挙区は、9つになっています。

また、日立市、石岡市、笠間市、常陸太田市(大子町を合区)は人口の少ない選挙区と定数が逆転した結果となっています。

行財政改革の徹底が叫ばれ、県議会議員の定数の見直しも喫緊の課題となっています。井手よしひろ県議は、県議選マニフェストで県議会の定数を1割以上削減し、50人台にすることを公約しました。また、日立市の選挙の定数もつくば市との逆転状態を解消すべきだと主張しました。

前回、平成2008年の条例改正は、定数の抜本見直しを回避し、平成の大合併を踏まえ選挙区の見直しと最大格差を3倍以内に収めることに止まりました。結果的に、現職優先の区割りとなり日立市とつくば市の定数逆転や1人区の増加などの課題を積み残した結果になっています。

県議会の全ての会派の代表が参加している「県議会改革等調査検討会議」では、この国勢調査の結果を基に来年12月の条例改正をめざして、12月定例議会から選挙区割りや定数の見直し作業に着手します。

実際に選挙区割り問題を検討しようとするとき、潮来市(3万0534人)や高萩市(3万1017人)など人口が少ない市の扱いが最大の課題となります。公職選挙法第15条では、「都道府県の議会の議員の選挙区は、郡市の区域による」と明記されています。第2項では、「前項の区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて除して得た数(以下本条中「議員一人当りの人口」という。)の半数に達しないときは、条例で隣接する他の郡市の区域と合せて一選挙区を設けなければならない」と選挙区の「強制合区」を定め、第3項では、「第一項の区域の人口が議員一人当りの人口の半数以上であつても議員一人当りの人口に達しないときは、条例で隣接する他の郡市の区域と合せて一選挙区を設けることができる」(任意合区)を認めています。

現状の選挙制度では、潮来市や高萩市などを周辺市と任意合区することが出来ないとすると、一票の格差を圧縮しようとすると、定数そのものが増加してしまうという矛盾が露呈します。これが、選挙制度自体の見直しがどうしても必要とな所以です。

こうしたことを受けて、都道府県議長会では、国に対して緊急要請を行っています。

都道府県議会議員の選挙制度は、明治11年の府県会規則以来、一貫して郡市という歴史的行政単位が選挙区とされており、郡市の地域代表という性格を強く有している点に特徴がある。

しかしながら、大正10年の「郡制廃止に関する法律」によって郡制が廃止された結果、現在「郡」には行政単位の実質はなく、さらに合併の進行によって地域代表の単位としての郡の存在意義は大きく変化している。

第29次地方制度調査会の答申では、議員定数の法定上限を撤廃し各地方公共団体の自主性に委ねることにより議会制度の自由度を高めるとされた。

さらに、自由度を高めるとともに地域間格差を是正する観点からは、都道府県議会議員の選挙区の設定も全国一律の基準とするのではなく、地域代表と人口比例を調和させながら地域の実情に応じて自主的に選挙区を設定できることとすることにより、住民意思を正しく議会に反映させ、地域の振興を図る制度とすることが喫緊の課題となっている。

よって、都道府県議会議員の選挙区について、「郡市の区域による」としている公職選挙法の規定(第15条)を改正し、全国的に守られるべきルールを明らかにした上で、地域の実情を踏まえ、都道府県が条例で自主的に選挙区を規定できるようにすることを強く要請する。

平成21年10月27日