6月3日、井手よしひろ県議はJR大甕駅まで県議会報告を行いました。4日から始まる県議会6月議会に提案予定の議案を説明するとともに、集団的自衛権の行使容認を巡る議論についての自らの見解を訴えました。

集団的自衛権をめぐる憲法解釈の議論は、従来の政府の憲法解釈との整合性や、憲法9条の平和主義を重視することが重要

第二次世界大戦の戦禍は日本を含め世界の人々に大きな悲しみをもたらしました。その悲惨な体験と深い反省に基づき、日本は平和主義を基本原理として採用しました。日本国憲法は、侵略戦争を含めた一切の戦争と武力の行使及び威嚇を放棄し、戦力の不所持を宣言し、国の交戦権を否認しています。これら3点の比類なき徹底された戦争否定は、世界的に珍しい憲法であると評価されています。

第二次世界大戦の戦禍は日本を含め世界の人々に大きな悲しみをもたらしました。その悲惨な体験と深い反省に基づき、日本は平和主義を基本原理として採用しました。日本国憲法は、侵略戦争を含めた一切の戦争と武力の行使及び威嚇を放棄し、戦力の不所持を宣言し、国の交戦権を否認しています。これら3点の比類なき徹底された戦争否定は、世界的に珍しい憲法であると評価されています。

しかし、その一方で、憲法前文では国民に「平和的生存権」があることを確認し、さらに第13条は「生命、自由および幸福追求に対する国民の権利」について、「国政の上で、最大の尊重を必要とする」とも定めています。政府は、前文と第13条の趣旨を踏まえ「憲法第9条は、外部からの武力攻撃によって、国民の生命や身体が危険にさらされるような場合に、これを排除するために必要最小限度の範囲で実力を行使することまでは禁じていない」と解釈しています。

そして、この考え方を基礎にして「わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らか。自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない」とし、自衛権を認めています。

こうした政府見解は、1972年に政府が参院決算委員会に提出した資料の中で明確に表明されています。

「自国を守る」個別的自衛権行使による「専守防衛」が平和憲法の理念であり、この解釈の下で日本は国際的信用を築いてきたのです。

一方、政府は集団的自衛権を「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず実力を持って阻止することが正当化される権利」と定義しています。

その上で、他国への攻撃を日本が実力で排除することは「国民の生命等が危険に直面している状況下で実力を行使する場合と異なる」と判断。「憲法の中に、『他国を守る』ための実力を行使することが許される根拠を見いだし難い」として集団的自衛権の行使はできないと結論づけました。

そもそもこの集団的自衛権という考え方は、国連憲章の中で示されたものです。実は、国連憲章でも武力行使を禁じています。国連の武力行使禁止は85年前の不戦条約にその源流があります。国際紛争における武力行使の禁止は国際法上の大原則なのです。

それなのに、なぜ自衛権を認めるのか。それは、国家が他国から一方的に武力攻撃や武力侵略を受けた場合、それを阻止する手段はやはり武力しかないからです。自衛権は自衛という条件の下で例外的に行使が認められているのです。

個別的自衛権は「自衛権」、集団的自衛権は「他衛権」に他ならない

本来、国連は集団安全保障制度によって加盟国の安全を守っています。この制度では侵略があった場合、国連軍が侵略国を武力制裁することになります。しかし、国連軍が動き出すまで時間がかかるため、それまでの間に限って加盟国に個別的・集団的自衛権の行使を認めました。

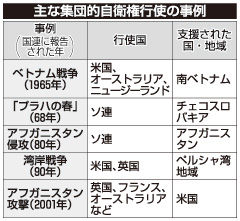

しかし、集団的自衛権の行使は、いままで実行されてきた事例を見る限り、「武力侵略を受けた国を助けるための武力行使」という単純な図式だけで行使されたわけではないことが明らかです。

しかし、集団的自衛権の行使は、いままで実行されてきた事例を見る限り、「武力侵略を受けた国を助けるための武力行使」という単純な図式だけで行使されたわけではないことが明らかです。

「プラハの春」はチェコスロバキアの民主化運動という国内問題を鎮圧するため、ソ連がチェコを守るためだとして集団的自衛権を行使しました。1980年の「アフガニスタン侵攻」の場合もアフガニスタンは他国の侵略を受けていなかったため、ソ連による集団的自衛権の拡大解釈に批判も起こりました。

2001年の「アフガニスタン攻撃」も特異です。同時多発テロを受けた米国がテロリストを支援したとの理由でアフガニスタンを攻撃。そのアフガニスタン攻撃を英国などが集団的自衛権で応援しました。

集団的自衛権行使の明確な基準は、国際的に一致した解釈論がないため、現実政治の中でさまざまな理由を付けて行使されてきました。そのため、集団的自衛権の行使が、自国と密接な関係にある「他国を守る」ためだけでなく、「他国への軍事介入」にも使われる可能性もあり、集団的自衛権の行使によって「他国の戦争に巻き込まれる」との懸念も生じています。

集団的自衛権は「攻撃を受けた他国の安全と独立が、自国にとって死活的に重要な場合」に行使できるという解釈が国際法上の通説になっている。しかし「死活的に重要」だけでは曖昧で、厳格な要件とは言えないのです。

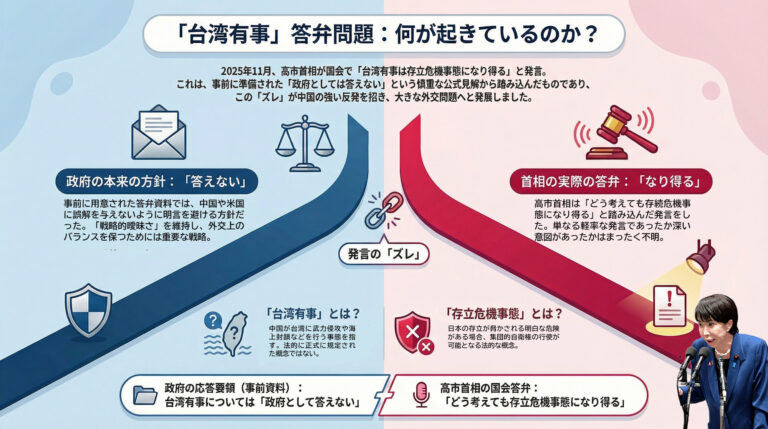

安倍首相は5月15日、首相の私的な諮問機関である安保法制懇が集団的自衛権の行使を認めるべきと提言したことに対しは、「採用できない」と言明しました。その理由として「憲法上、行使できない」とするこれまでの政府解釈と論理的に整合しないと説明しました。

しかし、安倍首相は一方で、報告書にある「わが国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権を行使することが許される」とのもう一つの提言について、自国の存立を全うするための必要最小限度の武力行使は許されると解釈してきた「政府の基本的立場を踏まえた考え方」であるとも表明しました。

その上で、首相は限定行使論について「研究を進める」との基本的方向性を示し、与党にも議論を求めたのです。限定行使論が政府解釈と論理的に整合するかどうかは、与党協議会の中で検討されていくことになります。

個別自衛権、限定的集団自衛権、集団的自衛権とその自衛権の配意に連続性があるわけではないのです。「限定的」との枠ははめられたといっても、集団的自衛権とは自衛の枠をこえた武力行為に発展する大きな懸念があります。集団的自衛権の行使は、日本を守る「自衛」ではなく、外国を守る「他衛」であることを十分に認識して、慎重な議論を進めるべきです。