7月1日、3日の両日、井手よしひろ県議はJR日立駅、大みか駅で県議会報告を行い、集団的自衛権の限定的な更新容認をめぐる閣議決定について、その見解を述べました。以下、その概要を掲載します。

私は、集団的自衛権の容認は、自衛権の範囲を超え『他衛権』に通じると懸念を表明してきました。集団的自衛権を限定的にも容認することは『蟻の一穴』に通ずるのではないかと指摘してきました。

しかし、今回の与党協議の中で、公明党は「平和の党」として、その存在を充分に果たしたと確信します。

まず、平和憲法の下で認められる自衛権の限界を明確にしたことは大きな成果です。与党協議では、武力行使を可能とする、新たな3つの要件を明確にしました。「新3要件」は、自衛権をめぐる政府見解のベースとなる1972年見解の「(国の)存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されない。一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認される」との論理をそのまま受け継ぐものです。

まず、平和憲法の下で認められる自衛権の限界を明確にしたことは大きな成果です。与党協議では、武力行使を可能とする、新たな3つの要件を明確にしました。「新3要件」は、自衛権をめぐる政府見解のベースとなる1972年見解の「(国の)存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されない。一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認される」との論理をそのまま受け継ぐものです。

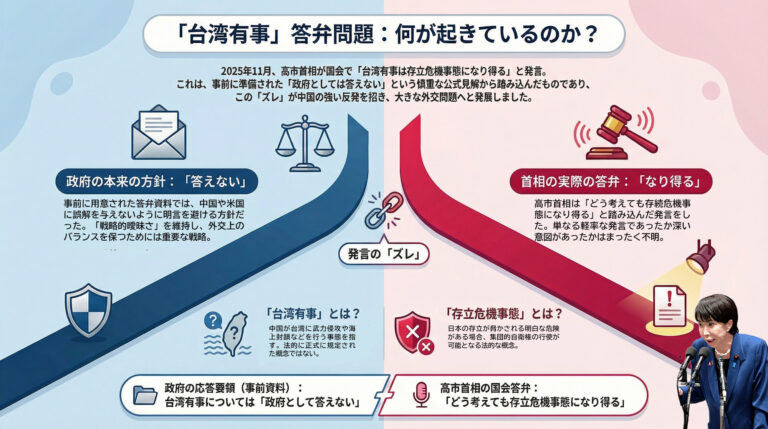

この72年見解をもとに、まず第一に、国民の権利が根底から覆される「明白な危険がある場合」に限定しました。最初は「おそれ」という表現でしたが、これではだめです。しっかりした歯止めをかけたのです。第二に「我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないとき」にのみ、自衛の措置をとれるようにしました。あくまでも自国防衛のための措置であることを明確にしました。これにより、専守防衛が堅持されたことは明らかです。先程指摘した『他衛権』に通じるという懸念が一掃されたのです。

同時に、この「新3要件」を満たした武力行使は、憲法9条下で認められる自衛の措置の限界であり、これ以上の武力行使を可能にするには憲法改正が必要であるということを明確に示しました。これ以上のことを安倍総理がやろうと思っても、もう正式な改憲の手続きを執るしかなくなりました。

「公明党が安倍首相の野心にブレーキをかける役目を担った」米ウォールストリートジャーナル

2番目は、「蟻の一穴」を防げたかという視点です。これについては、静岡県立大学の小川和久特任教授が分かりやすく語っています。「閣議決定を受けて、“拡大解釈が進むのでは”との“蟻の一穴”論が出ているが、杞憂にすぎない。拡大解釈に対する究極の歯止めは、公明党が閣議決定に盛り込ませた専守防衛を貫くことだ。安倍首相は5月15日の会見で『自衛隊が武力行使を目的として湾岸戦争やイラク戦争のような戦闘に参加することは、これからも決してない』と言ったが、そもそも軍事力としての自衛隊の構造は、他国に本格的な攻撃を加える能力を欠いたものだ。日米同盟による役割分担もあって、自衛隊の構造は憲法第9条を絵に描いたような専守防衛の姿をしている。つまり、今後も日米同盟を基軸として専守防衛を貫くことによって、必要以上の軍事力を海外で展開することはあり得ないということだ」と、指摘しています。

公明党が連立政権に一角を占めること自体が、蟻の一穴をふさぐことといえます。

日本のマスコミ各社は、公明党についてそれぞれの立場から厳しい論調を展開しています。しかし、アメリカのウォールストリートジャーナルは、非常に興味深い論説を掲載しました。7月3日付けの日本語版の紙面には「公明党は従来の憲法解釈を維持する方針だっただろう。だが、それでも最終的な結果を形作る上で影響力を行使した。一貫した姿勢を示せる有力な野党がいないなか、連立政権のパートナーである公明党が安倍首相の野心にブレーキをかける役目を担った。解釈変更を受けて政府は関連法案の準備を進めているが、公明党が自衛隊の活動に歯止めをかける拒否権を持ち続けるのは間違いない」との記事が掲載されました。今後の公明党の役目も正確に方向付けている内容だと思います。

いずれにせよ、今回の閣議決定をめぐる議論の中で、公明党の安倍内閣における責任は益々重くなりました。国民に対する説明責任も、非常に重いものがあります。私たち地方議員も、国と地方は別々だから関係ないとは言ってられません。積極的に、地域の皆さまと国会議員の間をつなぐパイプ役として、その責任を全うしていきたいと思います。