8月1日より、介護保険制度の見直しが行われ、一定以上の所得や資産がある高齢者の自己負担割合が2割負担と引き上げられました。

年金のみの収入で280万円以上で2割負担に

社会保障と税の一体改革では介護保険の持続可能性を高めるため、低所得者の負担を軽減する一方で、所得がある人には一定の負担をお願いすることになりました。今回の見直しはその一環です。

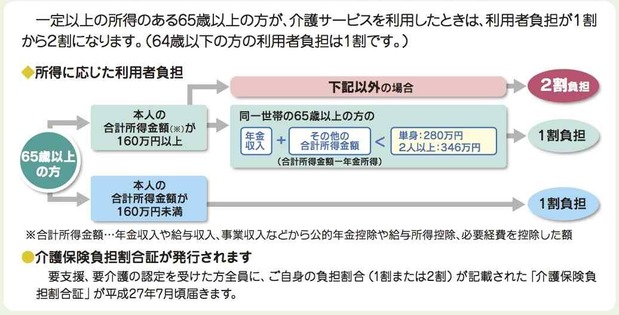

まず介護サービスの利用料は、65歳以上で、収入から公的年金等控除や給与所得控除などを引いた「合計所得金額」が160万円以上であれば、利用者負担は現行の1割から2割になります。この金額は、単身で年金収入のみの場合、平均的な年金額を約100万円上回る「年収280万円以上」に相当します。

この措置は、あくまでも65歳以上の高齢者本人の所得に着目した取り扱いであり、本人所得が160万円未満であれば、世帯の状況に関係なく1割負担は変わりません。

2割に負担が引き上げられる対象は、在宅サービス利用者の15%程度、特別養護老人ホーム(特養)入所者の5%程度と推計されています。

ちなみに日立市の場合は、要介護認定を受けている方約8千人のうち1千人が2割負担となりました。

ただし、月々の利用者負担には所得ごとに上限があるため、対象者全員の負担が2倍になるわけではありません。また、2人以上の世帯で年金が合計346万円未満などの場合、負担は1割のままとなります。

厚生労働省は「1割負担の人が2割になっても、利用料は2倍になるわけではない」と理解を求めています。介護保険には、自己負担が一定限度を超えたときに、負担額が頭打ちになる「高額介護サービス費」があるためです。

頭打ちになる額は一般的な課税所得の人で3万7200円。所得の高い人には4万4400円のカテゴリーが設けられています。仮に要介護5で限度額いっぱいのサービスを使う人が2割負担になっても、自己負担は7万円ではなく、3万7200円です。現役並み所得(単身で年収383万円以上)の場合は、4万4400円となります。

日立市では、7月中に要介護認定を受けている方全員に、1割負担となるか2割負担となるかの介護保険負担割合証を発送済みです。

食費・部屋代は預貯金などの資産により負担増

一方、低所得の施設入所者やショートステイ利用者の食費・部屋代を所得や利用施設に応じて、原則、月2万~7万円弱程度を軽減する「補足給付」も見直しになります。食費や居住費を自己負担している在宅生活者とのバランスを考慮し、8月から預貯金等が単身で1000万円超、夫婦で合計2000万円超の場合は補足給付の対象外となり、その分、本人負担が増えることになります。

居住費用が掛かる特養のユニット型個室に月3万円の低年金者が10年入居する場合、必要な預貯金は約500万円になるといわれています。基準額は、こうした試算に一定の余裕を加味して定めたものです。

また、施設入所の際に世帯を分けて入所者が市区町村民税非課税になっても、配偶者が課税対象であれば、こちらも給付の対象外となります。ただし配偶者が▽行方不明▽DV(暴力)――などで世帯分離しているケースでは、この要件は適用されません。

今後は市区町村への申請の際、通帳などの写しが原則必要になります。また預貯金等が基準額を下回った場合は、その段階で申請すれば給付は再開されます。

このほか今回の見直しで問い合わせがあれば、お住まいの市区町村の介護保険担当課にお尋ねください。