9月29日、公明党の山口那津男代表は、甚大な農業被害が発生した常総市を訪れ、現状の調査を行いました。井手よしひろ県議ら茨城県議会公明党議員団も同行しました。

農業被害・収穫後のコメに補償を求める声

関東・東北豪雨をはじめ、台風18号の影響による農業被害は、全国23県で農作物の損傷や農地の損壊などを合わせ約234億円に及んでいます。収穫期を迎えていた農家は、収入を失うほどの甚大な被害を受けているケースもあります。生活再建のめどが立たない農家から「農業を続けていけるかどうか…」と不安の声が上がっているのです。

「60年以上住んでいるが、まさか渋井川の堤防が決壊するとは、信じられない」と振り返るのは、宮城県大崎市内で大豆を生産する青沼信次さん(65)。

青沼さんは8軒の農家で構成する師山生産組合の組合長。今年、組合全体で約15ヘクタール分の大豆を生産していました。9月11日、青沼さんの自宅2階から見た風景は、畑全体が沼のようでした。氾濫した川の泥水が押し寄せ、収穫前の大豆畑が水没。2日間も水が引きませんでした。

青沼さんは「大豆が一番成熟する時期に、2日間も水に漬かってしまった。窒息しているようなものだ」と落胆しています。順調に生育すれば、青々とした大豆の葉が見られる時期ですが、現在、大豆畑は葉も枯れて、茶色が目立ちます。青沼さんは「収穫まであと1カ月ほど様子を見るが、一つの枝に20房ぐらいできる大豆が、3房程度しかない」とため息をつきます。大豆を生産するため、農協からリースしている農機具代や、肥料・除草代などの経費負担が残ってしまうといいます。

農機具も水没し二重ローンの不安

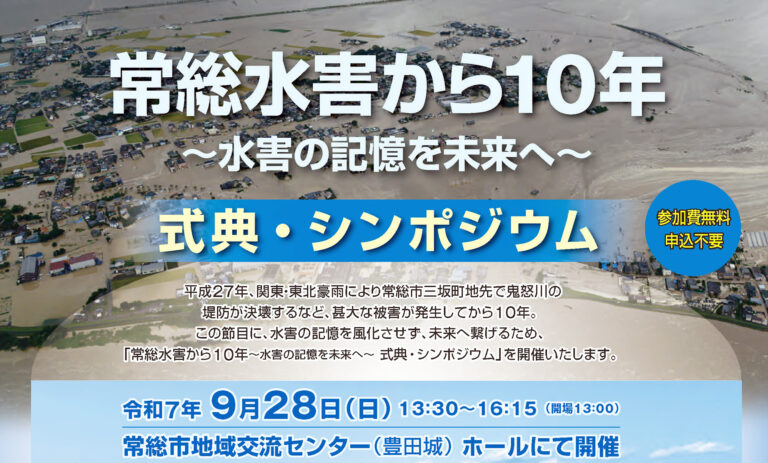

鬼怒川の堤防決壊で甚大な被害が発生した茨城県では、常総市を中心に約5110ヘクタールのコメや大豆、ソバなどの農作物に被害が出ました。推計被害額は約114億円。最も影響が大きかったのが、9月の収穫時期と重なったコメで約27億円にも上ります。

常総市内で水田約45ヘクタールが水没した飯田光良さん(59)は「農機具の購入や農薬・肥料代など、収穫までのすべての経費だけが残ってしまった。このままでは生活再建が難しい」と見えない先行きに表情を曇らせます。

しかも水没したのは農作物だけではありません。所有する乾燥機をはじめ、トラクターやコンバインなども水没し、飯田さんは「農機具の修理がいくら掛かるか検討がつかない」と嘆きます。特に昨年、約2000万円を掛けて設備投資をしたが「農家の収入は年に1回の収穫しかない。簡単に新しい機具に買い換えられるわけではない」と、二重ローンを抱えることへの不安を漏らしています。

こうした中、問題となっているのが、自然災害による農作物被害に対して支払われる「農業共済制度」です。コメの場合、田植えから収穫に至るまでの期間を共済金の支払い対象としています。このため収穫後に自宅の軒先で保管していたコメが流されたケースなどは、被害補償の対象外となっているのです。

常総市内で水田約60ヘクタールが水没した和田勇さん(64)は、今回の豪雨前に約25ヘクタール分の稲を刈り取っていました。このうち地代分や農協に運ぶ予定だった玄米約600俵(1俵=60キログラム)を倉庫に保管していましたが、高さ約2メートルまで押し寄せた泥水により水没。収めることができなくなっています。

和田さんは「収穫したコメの補償がない。農業を続けるため、今後の資金繰りや生活の補償をしてほしい」と切実に訴えています。

公明が主張、激甚災害に指定し復旧支援

公明党の国会・地方議員は、今回の豪雨発生直後から、被災地の農業被害を調査し、被災農家が一日も早く営農を再開できるように“現場の声”を受け、国や県に対策を強く要望してきました。

山口那津男代表は、9月29日常総市を訪れ、収穫後のコメなどの救済について「補正予算の活用も含めながら、予算措置による支援を考えなければならない」と主張しました。

また、党の関東・東北豪雨災害対策本部(井上義久本部長)は10月1日、関係省庁に対し、トラクターなど浸水で使えなくなった農業機械に対する補償の充実や、飼料用米生産者に対する交付金の補てんなどを要望しています。

これを踏まえ、関東・東北豪雨災害対策本部副本部長の石井啓一政務調査会長と石田祝稔・農林水産部会長(衆院議員)は翌2日、財務省に対し、被災農家が営農を継続できるよう、十分な支援を強く訴えました。

こうした中、政府は6日、今回の水害による農業関連などの被害について、公明党が要望していた、「激甚災害」への指定を閣議決定。自治体による復旧事業費に対する支援を行うことになりました。

(このブログ記事は、2015/10/7付け公明新聞の記事を再構成して掲載しました)