茨城県立の農業系高校で、その生産物の販売が出来なくなるというニュースが、県内を駆け巡ったのは5月31日でした。このニュースの顚末をまとめてみました。

5月30日、大井川和彦知事は定例記者会見で、生産物は原則無償提供すべきだと、記者の発言に答えました。

その発言の内容を引用します。

水戸農業高校だったと思うのですが、昨年に、つくった生乳を、停電なんかの関係で規定の温度で保存できなくて、雑菌が繁殖していた可能性のあるものを、その後、販売してしまったという事件がございました。何でこういうことが起きたのかという背景を探ったところ、農業高校においては、生乳だけではなくて、様々な農作物の販売によって得た収入金を学校運営の経費に充当していたと。要するに、儲けなければいけないということになっていた。そういう環境がそういう危険な行為を招いてしまったのではないかというふうに我々は分析をさせていただきました。まかり間違えば大変な事故になりかねないことでありましたので、今回、それによって、農業高校の在り方を我々の方で検討させていただいて、そういう販売によって得た収入に頼らなければならないような学校運営を変えて、しっかりと県の方で運営に必要な経費は出させていただいて、その一方で、売るというやり方から、様々な別な形で、もっともっと教育上に有意義な使い方ができるのではないかと思っています。

販売のメリットといえば、いろいろなイベントに呼ばれて、そこでつくった農作物の販売を行うわけですが、ある意味、学園祭でいろいろ販売するような楽しさというのが実際にあるのは、これは否定いたしません。ただ、それよりも、無償で出すのだったら、逆に、個人であれば、そこからいろいろなアンケート、モニタリング調査に協力していただくとか、あるいは、つくったものの提供に併せて、例えば、スーパー、あるいは流通業者でインターンをさせていただいて、自分たちのつくっているものに限らず、そういう生産物というものがどういう目で小売の現場で品定めされているとか、値付けがされているのか、流通されているのか、そういうことを実体験として得るような研修を行うとか、そういうもっと広い視野に立った農業生産者に育てるような、そういうカリキュラムに変えていきたいと考えております。

したがって、販売をしないということではございますが、それを、より有意義に、農業高校の卒業生がそもそも儲かる農業ということをしっかりと意識できるような、そういう経験を積んで卒業していただくような、そういうカリキュラムに変えていくための作業の一環と位置づけております。(大井川知事記者会見2022年5月30日)

県内で農業を学べる高校は7校あります。農業系の高校では、食肉や牛乳や野菜、花、果物、そしてそれらを加工した蕎麦うどん、パスタなどを有償で販売しています。私も幼少期、水戸農業高校(地元では水農と言う名称で親しまれています)に程近い場所に住んでおり、時折、水農生が収穫した野菜や果物をなどを、リアカーに乗せて販売する姿を目にしていました。安くて、新鮮で人気があった記憶があります。

県内で農業を学べる高校は7校あります。農業系の高校では、食肉や牛乳や野菜、花、果物、そしてそれらを加工した蕎麦うどん、パスタなどを有償で販売しています。私も幼少期、水戸農業高校(地元では水農と言う名称で親しまれています)に程近い場所に住んでおり、時折、水農生が収穫した野菜や果物をなどを、リアカーに乗せて販売する姿を目にしていました。安くて、新鮮で人気があった記憶があります。

読売新聞の調査によると、農業高校などで生徒が生産した生産物について、茨城県以外の46都道府県すべてが有償販売を行っていました。販売収益の取り扱いは、44都道府県で、自治体の歳入に戻したり、各校の実習費や学校運営費に充てたりしていました。無償化を検討している都道府県はなかったようです。

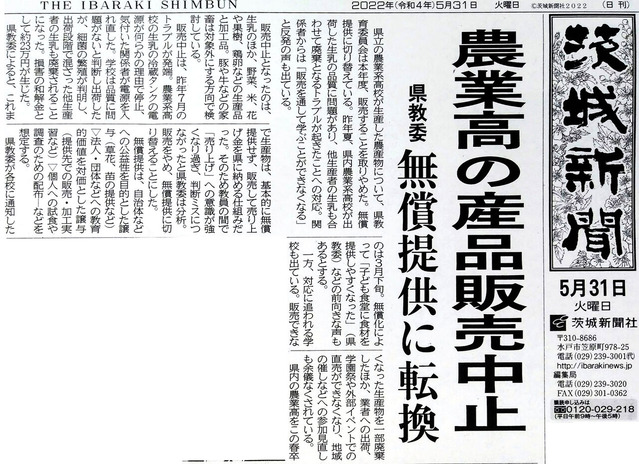

去年7月、水戸農業高校が出荷した原乳から基準値を超える細菌が検出され、ほかの農家の原乳も廃棄処分する事態となりました。これを受けて県教育委員会はことし3月下旬、7つの県立高校に対し、今後は農産物の販売をやめ、無償で提供するよう求めました。この方針変更は、4月1日から実施とのこと。あまりの急激な方針変更に、学校現場では驚きと戸惑いの声が充満しました。また、年間の県予算を審議する県議会も定例議会が終了し、令和4年度の予算・事業計画も全て承認された後のまさに後出しジャンケンの状況でした。

この茨城県の決定には、3つの意味で大きな瑕疵があったと考えます。

第1に、将来の茨城農業を担う生徒たちが、肌感覚で農業の素晴らしさを体感してもらうには、「自分たち作った農産物を自分たちで売る。買ってくれた人の表情や声を直接聞く」という『販売』という行為が非常に重要だということを、教育委員会は全く理解していないということです。

大井川知事は知事選の公約の中で、「(農業を)若者にとって魅力ある産業にするためには、売上至上主義から利益重視に方針転換し、“儲かる農業”を実現することが重要!」と語っています。“儲かる農業”の原点は、消費者のニーズに合った農業とということであり、消費者を強く意識した農業であると思います。農業を学ぶ現場で、対価をもって消費者と向き合う『販売』は非常に重要になるのではないでしょうか。原則無償提供という判断は、明らかに知事の公約とは矛盾しています。

また、学習指導要領解説の農業編では販売について、「経営感覚の醸成を図る」狙いで取り入れるよう求めており、国も生徒が作った作物の販売を肯定的に認めています。

第2に、農産物の販売を止め無償提供に転換するのかという、その決定過程の説明が全く意味不明です。

確かに、牛乳の不具合は温度管理のミスであり決して看過できません。しかし、それが原因で健康被害が起きたということではありません。事前に発見され、他の農家に損害賠償が発生しということがことの顚末です。本来であれば、今回の事案は「再発防止」に力点を置き、それを徹底させることが重要です。損害賠償は県が行えば良いはずです。この事故をもって、販売自体を中止するに至る理由を、知事は「農業高校においては、生乳だけではなくて、様々な農作物の販売によって得た収入金を学校運営の経費に充当していたと。要するに、儲けなければいけないということになっていた。そういう環境がそういう危険な行為を招いてしまったのではないかというふうに我々は分析をさせていただきました。まかり間違えば大変な事故になりかねないことでありましたので、今回、それによって、農業高校の在り方を我々の方で検討させていただいて、そういう販売によって得た収入に頼らなければならないような学校運営を変えて、しっかりと県の方で運営に必要な経費は出させていただいて、その一方で、売るというやり方から、様々な別な形で、もっともっと教育上に有意義な使い方ができるのではないかと思っています」と説明していますが、あまりに論理が飛躍しすぎているように思えてなりません。そもそも販売の利益が、学校経営を左右するほど大きなものなのでしょうか?その数字も示されていませんの、分からないことだらけです。

第3に、農業系学校の運営に大きく影響する今回の決定が、あまりにも拙速行われているという点です。

販売中止という決定は、3月下旬に学校現場に知らされました。高校は春休み中。県政の責任の一翼を担う県議会も定例議会はすでに閉会されていました。自然災害とか感染症とか、不測の事態で大きな方針変換を行わなくてはならない場合もありますが、行政は急激な政策転換をしてはなりません。特に、「教育」は百年の大計であり、人を作る分野だからこそ、政策は慎重に検討し、じっくり取り組まなければなりません。生徒たちにとっても、1年生で一生懸命、米を作り、野菜を育て、牛を慈しんできたものが、2年生になったら販売はもうやらないと、言われたら、その不信感はいかばかりなものでしょうか?

誰が考えても、販売中止の決定は納得できません。

誰が考えても、販売中止の決定は納得できません。

当然、学校現場からも、販売を継続させてほしいとの声が起こりました。水戸農業高校の部活動「農業研究部」は6月3日、ツイッターで知事の方針について「反対です」と投稿しました。「本校の文化祭である『水農祭』の実施も再検討になりました」と訴えました。投稿は3000件以上リツイートされ、4500件以上の「いいね」を集めています。

「水農祭」は、収穫した農産物の販売があり、コロナ禍前には2日間で1万人近くを集めた学校行事です。過去2年は感染防止の観点から中止となりましたが、今年は3年ぶりの開催に向けて準備を始めていました。その汗の対価が『無償』では、生徒たちのモチベーションは全く上がらないでしょう。

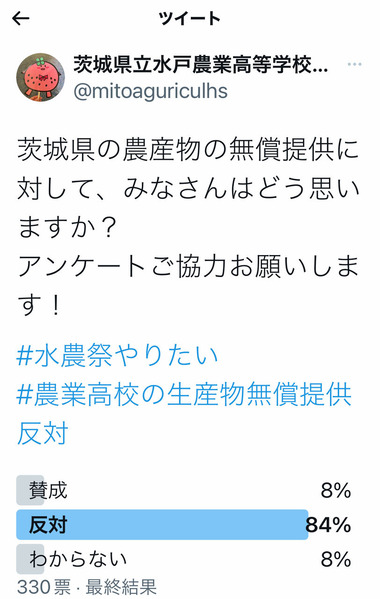

「農業研究部」は、農産物の無償提供について、ツイッター上でアンケートを実施しました。その結果は、3日間で330件の回答があり、無償提供に賛成26(8%)、反対277(84%)、わからない26(8%)でした。このアンケート結果は、大井川知事に届けられました。

6月15日、茨城県議会定例議会で文教警察委員会が開かれました。委員からは「生徒から生産意欲や地域との関わりの機会などを奪い、生徒だけでなくその家族や農業関係の高校、地域の方々からも反対の声が上がっている」、「トラブルと販売中止は別の話」、「拙速な決定。子どもたちの気持ちを踏みにじった」などと中止に疑問が呈されました。常井洋治委員の発案で、全会一致で提言書をまとめられ、その場で森作教育長に提出しされました。提言書は、販売中止方針を撤回し、即時に販売を再開するよう求める内容で「関係者の意見を聞かずに決定した一方的な販売停止の方針は容認し難い」と厳しく指摘しています。

これを受け県教育委員会は、無償提供の方針を撤回。「今後は、販売を認める対象や期間の拡大を検討する」としています。