大規模自然災害から住民の命を守るためには、住民に対して避難上をどのように伝え、住民の避難行動に繋げていくかとということがポイントとなります。

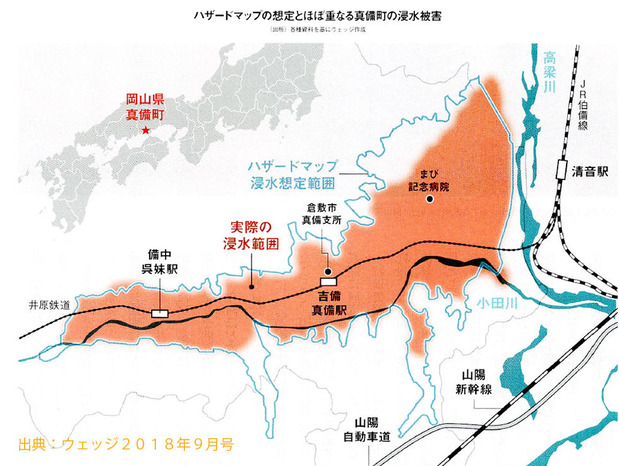

8月7日、8日の両日、井手よしひろ県議は岡山県倉敷市を訪れ、真備町の被災状況を調査しました。倉敷市が作成したハザートマップで警告した浸水想定と実際の被災地域が、驚くほど同じであったことを確認しました。

ハザードマップの精度が如何に向上しようと、住民がそれを見なかったり、利用しなくては、住民避難は円滑に進みません。行政には住民に危険を知らせる努力を最大限に行う義務があります。と同時に、住民側にもそれを最大限に活かすことが求められています。

広域化、激甚化する自然災害に対して、行政の責任は益々重くなっています。しかし行政の対応を強化するだけでは、日本の防災力が高まるとは思えません。

総合情報誌ウェッジ2018年9月号には「命を守ることが苦手な日本人『みんなで逃げる』地域作りを急げ」とのテーマで、東大大学院情報科学環特任教授片田敏孝先生の寄稿が掲載されています。

片田先生は、この中で「気象庁や行政の気象情報、避難情報を適切にわが身の安全に役立てようとする姿勢、自らの命を守る主体性は、今の国民に十分に備わっていないのが現状であり、その改善のこそがわが国の防災に求められていることではないだろうか」と指摘しています。

東日本大震災が発生した折、「釜石の奇跡」といわれ、児童生徒に「津波てんでんこ」という発想をもとに、自分の命は自分で守るという考え方を啓発した片田先生らしい重要な主張です。

片田先生によると、昨年、アメリカのフロリダ州を史上最大級のハリケーンが襲った際、州知事が住民380万人に対して避難命令を発出しました。ところが、それを受けて、実際に避難した住民は倍近くの650万人に達し、交通渋滞やガス欠による路上放置車が発注する「シャドウ・エバキュレーション」が起き、過剰避難問題が真剣に議論されています。

このようにアメリカ国民の防災に関する考え方の根底には「自分の命は自分で守る」という主体性が存在します。行政が何を言おうとも自分や家族の安全を最大限に考えた行動がとられます。この命を守る主体性こそ日本人に欠ているものです。

逃げない高齢者に顕著な”正常性バイアス”

また、最近、気になった論説の一つに、医療ジャナリストの上昌広先生の「水害対策に独居高齢者の視点を」(https://japan-indepth.jp/?p=41815)という投稿記事がありました。

倉敷市内の真備地区で亡くなった死者の大半が高齢者だったことです。倉敷市でなくなった51人中実に41人が70歳以上でした。自然災害で高齢者が亡くなるのは、珍しいことではありません。体力がない、逃げ遅れるなど、多くの原因が考えられます。ただ、真備地区の被害状況は際立っていました。

上先生の記事によると、「医療ガバナンス研究所で学ぶ辻有恒君の調査によると、60歳未満の死亡率を1として、70歳以上の死亡リスクを評価したところ、真備地区は17となった。ちなみに、東日本大震災は5、新潟県中越沖地震は9、九州北部豪雨は6だった。他の大規模災害と比較して、真備地区で高齢者の死亡率の高さが際立っていることがわかる。では、真備地区の特徴とは何だろう。それは高齢化が進んでいることだ。70歳以上の割合は、真備地区の24%に対し、前出の3つの被災地は東日本大震災18%、新潟県中越沖地震15%、九州北部豪雨18%だった。真備地区で高齢者の死亡率が高かったことと、この地区の高齢化率が高かったことには関係があるのだろうか。そもそも、高齢者は、なぜ、災害時に逃げ遅れるのだろう。身体能力が低下していることとは無関係でないだろう。ただ、それだけで、この問題は説明できなそうだ。なぜなら、亡くなった人の9割が自宅で見つかっているからだ。このような人たちは、そもそも避難しようとしていない」と指摘されています。

なぜ高齢者は逃げないのか、それは人間が不幸に直面したとき、そのことを否定しようとする傾向があるからとされています。心理学で正常性バイアスと呼ばれる現状です。沈みつつある船に乗っている人が、何度警告されても「まさか沈没はしないだろう」と考えて、避難が遅れるなどがその典型です。実は、独居高齢者は正常性バイアスが働きやすいと言われています。

防災によって地域コミュニティを再生する

避難しない住民、特に高齢者、特に独居高齢者。こうした住民の命を守るためには、コミュニティが衰退しているから防災が進まないという発想を逆転させ、 「防災によって地域コミュニティを再生する」といった、発想の転換が必要です。

片田先生は、2017年7月のが九州北部豪雨の事例を紹介しています。気象庁も予想できなかったほどの雨が福岡県、大分県を襲った際、住民は声をかけ合い、高齢者も含めてみんなで、避難したため犠牲者は最低限に食い止めることができた地域が多くありました。これは、2012年の九州北部豪雨の経験を活かして、今度は河川の水位がここまで来たら避難を始まるなどの基準を自分たちで決めて、その基準に達したら、行政の避難勧告を待たず「みんなで、逃げることをルール化していた」ことが奏効しました。

「みんなの中には、幼き頃お世話になった近所の高齢者なども含まれる。自分で逃げられない人まで みんなが逃げるためには、一人で逃げるときより早い段階から行動を起こす必要がある。それが、結果として、自分も高齢者も早めの避難をすることに繋がっている。重要なことは、地域のみんなが互いに思い合えるコミュニティがあるかないかであり、それが地域の防災力の源泉となっている」と、片田先生は訴えます。

地域の防災力を高めることと、コミニュティの再活性化が一体不可分であることを確認して、安心安全の地域社会づくり一層努力したいと思います。