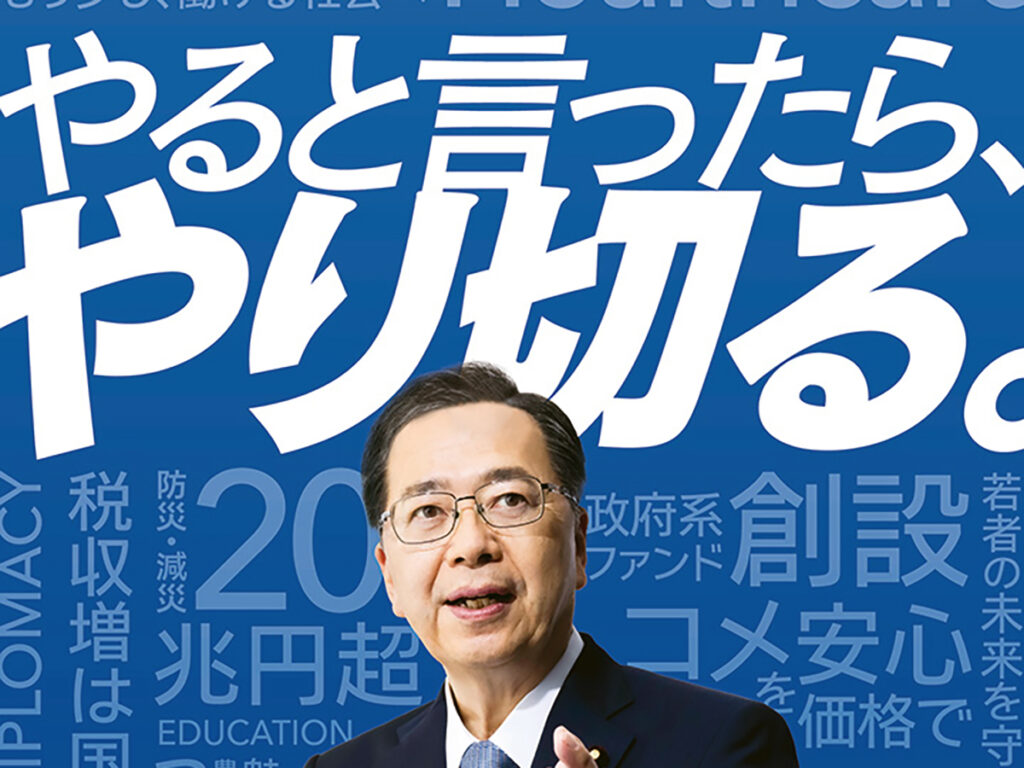

この夏の参院選を前に、街角で見かけた公明党のポスター――「やると言ったら、やり切る。公明党」――その言葉を最初に目にしたとき、正直なところ私はあまりピンと来ませんでした。

青地に白文字のすっきりとしたデザインながら、「何をやり切るのか」が伝わらず、有権者に公明党の思いは果たして通じるのかと感じました。

しかし、10月10日、斉藤鉄夫代表が記者会見で「自民党との連立を離脱する」と発表したその瞬間、あの言葉の意味が鮮やかに腑に落ちました。1999年以来、実に25年以上続いた自公連立が一区切りを迎えた。その背後に掲げられたのが、まさにあのキャッチコピーでした。

振り返れば、斉藤代表はインタビューでこう語っていました。「連立のパートナーだからこそ、襟を正してほしいと言える。政権運営をより国民目線に近づけるのが公明党の役割だ」と。つまり、公明党は“支える政党”であると同時に、“ただの追随者ではない”という自負を持ってきたのです。

今回の決断は、その言葉を実際の行動で示したものだと思います。政治とカネの問題や、政策決定の透明性をめぐる世論の厳しい視線の中で、「やると言ったら、やり切る」というスローガンが、単なる選挙向けのフレーズではなく、政治改革への決意を象徴する言葉として現実の意味を帯びました。

最初は意味不明に感じたフレーズが、今はむしろ清々しく感じられます。言葉が現実の行動によって裏付けられた瞬間ほど、説得力を持つものはありません。

公明党が「やると言ったら、やり切る」とは、つまり、政治の信頼を取り戻すために、連立という長い歴史に一度区切りをつけ、あらためて原点に立ち返るという決意の表明だったのです。