令和6年度の日立市の決算が公表されました。注目したいのは、経常収支比率が99.8%から97.9%へと1.9ポイント改善した点です。

この数値は一見するとわずかな変化に見えますが、実は大きな意味を持ちます。経常収支比率とは、毎年の「決まって出ていくお金(人件費・扶助費・公債費など)」に対して、「決まって入ってくるお金(税収や交付税など)」がどれだけの余裕を持って対応できているかを示す指標です。数値が低いほど、自由に使える財源が多いことを意味します。

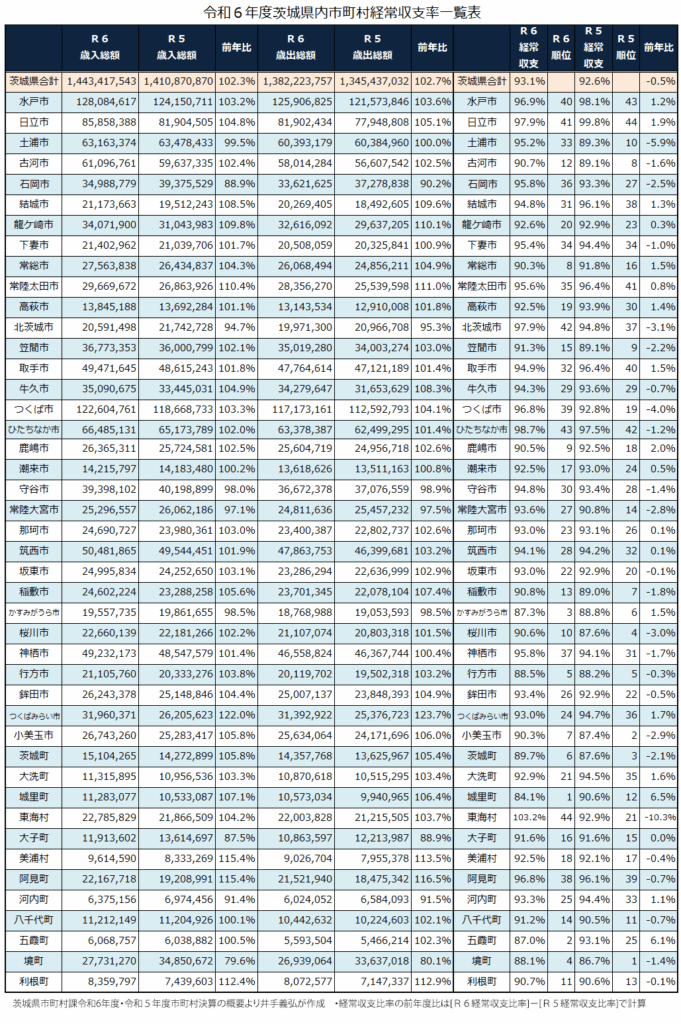

令和5年度までの日立市は99.8%という、いわば「危機的な張り付き」状態でした。経常経費がほぼすべての財源を食い尽くしてしまい、新たな施策や将来投資に回す余地がほとんどない状況でした。それが令和6年度、県内市町村の多くが物価高や人件費改定の影響で経常収支比率を悪化させる中、日立市だけがわずかながらも改善に転じました。県平均が93.1%(前年より0.5ポイント悪化)であることを踏まえると、この1.9ポイントの改善は「逆風下の前進」と言えます。

日立市の財政課への取材によれば、改善の最大の要因は歳入の増加です。市内企業の業績好調を背景に法人市民税が7%以上増加し、さらに普通交付税も約1億円増となったことで、経常一般財源の“分母”が厚くなりました。つまり、支出を切り詰めたわけではなく、地域経済の底力が財政を押し上げた形です。この点は非常に健全な改善要因といえるでしょう。

ただし、数字の上での回復は「構造的な余力の復活」とはまだ言い切れません。日立市の比率は依然として県内でも高水準(ワースト4)で、弾力性の乏しい状態にあります。人件費や扶助費、繰出金といった義務的経費の増勢は今後も避けがたく、次年度以降の再上昇リスクを抱えています。

求められるのは、単年度の改善に安堵することではなく、中期的な収支構造の再設計です。

基金の計画的積み増しや財源対策債の抑制、公債費の平準化、そして扶助費や委託費の徹底的な分析と抑制。加えて、企業立地や資産評価の適正化などを通じた税源の質的強化が欠かせません。

今回の改善は、地域経済と行政運営が好循環を生み始めた兆しともいえます。

願わくば、この改善が市民サービスを削って得られたものではなく、「地域の力」でつかんだ再生の一歩であってほしい。数字の裏にある努力を確かめつつ、今後も持続可能な財政運営に向けた挑戦を見守りたいと思います。