防災士などの活動を行っていると、「要配慮者」と「要支援者」ということばをよく耳にします。

「災害時に弱い立場の人を守る」。この言葉自体はとてもシンプルですが、実際の現場では、誰にどのような形で支援を届けるか、それを平時からどのように準備しておくかが問われます。「要配慮者」と「要支援者」という言葉は、どちらも似ているようで、役割と意味に大切な違いがあります。

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)では、「要配慮者」「避難行動要支援者」という用語が明確に定義されており、条文第49条の10等で「当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害のおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの(避難行動要支援者)」とされています。

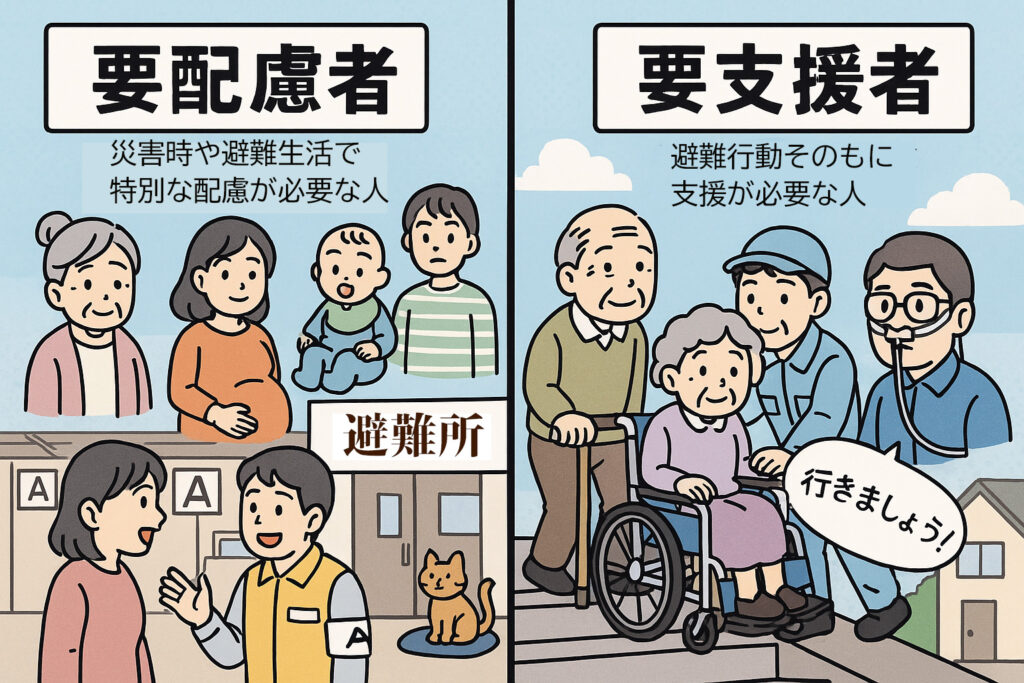

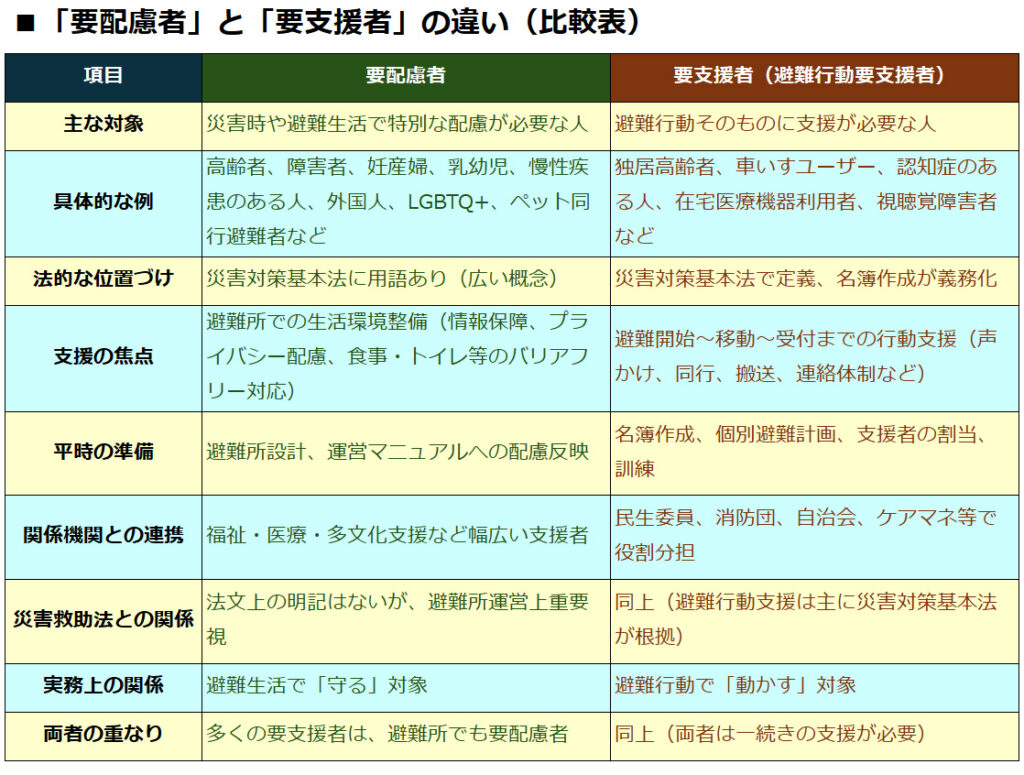

「要配慮者」とは、これは災害対策基本法で定義されている言葉で、災害時や避難所生活において特別な配慮が必要な方を広く指しています。高齢者、障害のある方、妊産婦、乳幼児、慢性疾患のある方、外国人、LGBTQ+当事者、さらにはペット同伴避難が必要な世帯まで、多様な背景を抱えた方々が含まれます。

「要配慮者」とは、“避難生活の中で不自由や困難を抱えやすい人”を幅広くとらえる概念なのです。避難所で安心して過ごせるスペースや、トイレ・食事への配慮、言語や情報アクセスの工夫、文化や医療への理解。こうした環境づくりを、平時から備えておくことが重要になります。

一方で「要支援者(正式には避難行動要支援者)」は、災害対策基本法において「自力で避難することが困難な人」と定義されています。たとえば独居高齢者や車いす利用者、認知症のある方、医療機器を使用している方など、避難“行動”そのものに支援が必要な方々です。市町村が名簿を作成し、民生委員や消防団、近所の住民などと連携して、「誰が誰をどのように支援するのか」を平時から具体的に計画します。

つまり、避難の初動を確実にフォローするための対象――これが「要支援者」なのです。

ここで重要なのは、災害救助法と災害救助法の関係です。災害救助法は災害発生後、避難所の開設や救助物資の提供など、被災者全体への緊急支援を規定した法律です。この法律の条文には「要配慮者」や「要支援者」といった言葉は出てきませんが、実際の運用では「支援を特に必要とする人」への対応を強く意識するよう、さまざまなガイドラインで示されています。

避難前 ~ 避難開始:「災害対策基本法」が中心ですが、災害が発生し避難生活 ~ 救助段階:災害救助法も加わる。そんな役割分担があると言えると思います。

しかし、この二つの法律はバラバラに存在するわけではなりません。避難行動に支援が必要な方は、多くの場合、避難所でも配慮が必要です。まさに、「要支援者」と「要配慮者」は重なり合う存在なのです。だからこそ、名簿づくりや個別避難計画、避難所のゾーニングや情報保障など、日頃から両者を意識した備えを“ひとつながりの流れ”として進めることが欠かせません。

誰ひとり取り残さない防災へ。

制度用語の違いを理解しておくことは、その第一歩です。

私たち一人ひとりが関心を持ち、地域で支え合う仕組みを整えていく。

その積み重ねが、災害時の大きな力になります。