平成9年2月28日、平成9年度第1回茨城県議会の本会議で、東南アジア地方行政視察団を代表して、新井昇副団長が報告を行った。以下全文を掲載します。

私は、このたび東南アジア地方行政視察団の副団長として山口武平団長のもと細田、木本、磯崎、小川、中田、半村、川津、田中、白田、飯塚、井手の各議員と共に、去る1月28日から2月5日までの9日間にわたりアセアン4ケ国、インドネシア・マレ-シア・シンガポ-ル・フィリピンを訪問し、各国における日系進出企業の現状、並びに政治、経済等について視察調査を行って参りました。

今回の視察団は山口団長を中心に全員1期生でありましたので、各国の視察と共に団員同志の交流も活発に行い、現在の政治経済全般にわたり意見交換を行い、当初の目的を順調に達成することが出来ました。

今、東南アジア諸国は「自由への行動元年」を謳った先頃のAPEC(アジア太平洋経済協力会議)フィリピン会議は各国の具体的な自由化策である「マニラ行動計画」を打出すなど、APECが、一体となって貿易、投資の自由化の実行段階に入ることを強く印象付けました。

今や、APECはEC・NAFTA(北米自由貿易協定)と肩を並べる大経済会議となっております。これは70年代に工業化に成功した韓国、台湾、香港、シンガポールのNIES4ケ国及び80年代のこのアセアンの発展が背景となり、欧州全体がECに結集し米国もNAFTAを結成、世界の経済圏はブロック化されたのであります。特に、このアセアン経済圏に注目した米国は、アジアを含めた経済政策においても主導権を握ろうとしており、ある面では、米国とアセアンの縄引きも行われております。

この様に今や、アセアン諸国はAPECの中でも最も重要な地位にあり、世界中からその動向が注目されております。

今回の視察にあたって、このアセアン4ケ国を選定したのは、今の時期に見ておくべき必要な国々と考えたからであります。

今回の視察結果を一言で表現しますればまさに「百聞は一見に如かず」であると感じた次第であります。

では、各視察地での概要につきましてご報告させていただきます。

最初の訪問国インドネシア共和国では、まず大使館にて、川村参事官、豊国一等書記官、渡辺一等書記官に出席していただき、インドネシアの政治、経済の現況について説明を受けました。人口は1億9千万人でアセアン諸国中第1位であり、約1万3千という島々からなる群島国家であります。

政治は、1993年3月に6選されたスハルト大統領の下、国政は安定的に推移しており、大統領が来年までの任期を全うすれば実に連続30年に及ぶ長期政権となります。

経済においては、多大な国際的債務を抱える中で、石油依存体質からの転換を図り、1994年6月に外資100%投資の容認をはじめとする抜本的規制緩和を発表し、貿易投資の自由化により、輸出産業の育成に政策転換を図っております。

日系企業の数は、ジャパン・クラブという日系法人の団体によれば約300から350社、関連会社を含めると4~500社であります。在留登録をしている日本人は約1万人。この数は少ないように思えますが、単身赴任者が多いのと、日本人1人分で現地の数十人が雇えるためであります。したがって、千人規模の工場でも日本人は5~6人が普通であります。

次に、大使館の現況示唆を踏まえて、進出企業である日立建機のヒタチ・コンストラクション・マシナリ-・インドネシアを訪問し、松本社長の説明を受けました。

設立は、1991年、会社は、茨城県の土浦工場が母体となっており、従業員は600名、日本からの出向者は社長以下10名、事業は、中小型の油圧シャベルの組立て工場であります。

進出の決め手は、まず人件費の安さということであります。それから関税(15%)の問題、更にインドネシア国内における建設機械の需要が上げられます。インドネシアは、日本の5.5倍の面積があり、資源も豊富にあり、これからインフラ整備にどれ程の投資を必要とするか計り知れないものがあります。企業にとっては大きな魅力をもった国に写っているようでした。

工場の中に入って驚いたのは、現地の工員さんが、全くの手作業に近い状態で仕事をしていたからであります。ある2,3人のグル-プは、厚さ20ミリほどの鋼材を手作業で切り出しており、別のグループは、鋼材をグラインダ-で磨いておりました。

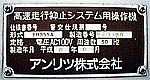

また、工場内の片隅には、昭和32年式の日本製の工作機械がおいてあり、日本では既に使用しないため、こちらへ移設したものでインドネシアでは、まだまだ活躍しているようでした。

労働集約型の工場であるとの、社長説明を受けておりましたが、これ程までとは、思いもしなかった次第であります。

また、作業中生気のないような社員が目についたので、理由を尋ねたところ、今はイスラム教のラマダン月に当り、1ケ月間、日の出から日没まで一切の飲食が出来ない断食のためでありました。

会社として、断食をむしろ当然と捉えているのには大変驚いた次第であります。

次の視察先は、日立製作所の現地法人で日立パワ-・システム・インドネシアで、日野社長の説明を受けました。

設立は1995年、従業員125名内日本人10名、日本人10名の内、7名は軌道に乗るまでの応援体制であります。会社の母体は、日立製作所国分工場で、製品は一般には馴染みのうすい、電力会社のスイッチ・ギアを製造しております。(スイッチ・ギアとは、大電力(50万V)の電気の入り、切りする際の機械装置であります。)

進出にあたっては、インドネシアの政府と電力会社からの要請があり、インドネシアにおける技術の伝承を図るためと、インドネシアの電力需要の伸びが見込めるためであります。

製産品については、当初80%はインドネシアの電力会社の発注との計画でしたが、国情の違いで正式発注が簡単に1年、2年の遅れが生じている現状であります。したがって、現在は日本の親会社が受注したものを生産し、サウジアラビアなどへ輸出しております。

社員の少ない点を、日野社長は「従業員の人数ではない。我々の会社は技術である」と言い切りました。人材、製品ともに自信の表れと、羨ましくも思えた次第であります。

インドネシアのつぎは、赤道直下の国、豊かな自然、信仰厚い人々、古くから東西交易の中継地として様々な文化が流入きた複合文化国家マレーシアの近代都市クアラルンプ-ルに移動しました。

マレーシア大使館では、藤原一等書記官から最近の政治経済状況の説明を受けました。

人口2,000万人のマレ-シアはマハデール首相の指導のもとで民主的政権交代のルールが確立されており極めて安定しています。

経済面では、93年に国民総生産が、初めて3,000ドル台になるなど2020年までに先進国入りという目標を掲げ、政策面、インフラ整備についてもアセアン諸国では充実した内容になっています。

1986年外資導入の規制緩和を行い現在100%外資導入を認めて成功しいますが、労働力については極端に不足しておりマレ-シア全体で実に170万人のイスラム系の外国人労働者が働いております。つまり就業者の5人に1人は外国人ということであります。

在留邦人は登録上約1万名、実数は5割増しといわれているので1万5千人程度と考えられます。

日系企業については、1、346社であり製造、非製造の割合は約半々であります。製造業の場合、特に電気、電子産業関係が多く立地し、日本での競争がそのまま反映されているようであります。

マレ-シアでの視察調査は2社でありました。

まず1社は東芝エレクトロニクス・マレーシアの訪問で、安島社長の丁重な説明を戴きました。

1973年創立、今年で操業24年、従業員1,800名、日本からの出向は社長以下15名であります。

集積回路(IC)の生産工場で、商品は全く日本と同一のものを生産しています。製品の9割はアジアで、後は、ヨ-ロッパとアメリカへの輸出であります。

技術者出身の社長らしく、良い製品を安く、早く、ということで進出したのであるから、日本よりより良いものを造ろうと、生産ラインの問題など、様々な研究や検討を行っておりました。

一番の問題は日本の様な優秀な下請け企業が育たない点で、重要な部品については日本からの輸入に頼っているのが現状で、日本からの中堅企業の進出を強く望んでおられました。

二番目が、多民族国家のため法律により社員の民族(人種)の比率が決められている点であります。これは部課長職にも適用され余り厳格に適用されると企業としては問題ではあると説明があり、日本では考えられないことであります。

次に、日本ビクター関連のJVCエレクトリック・マレ-シアの訪問では藤田社長の説明を受けました。

設立は1988年、従業員約2,700名、内日本人29名。平均年齢24.5才、全くの男女平等で勤務時間も給与も格差は一切なく、当然、女子社員の夜勤もあるとのことでした。

音響家電製品(CDラジカセ)の製造が主体の工場であります。輸出先はヨ-ロッパへ4割、南北米へ4割、アジアへ2割で、日本へは数%程度であります。

また、マレ-シアは、転職が当り前で少しでも条件が良ければ、すぐ転職するジョッブ・ホッピングが一般的であります。理由としては、労働力不足は勿論、それ以外に退職金制度がなく、年金も、政府が個人の通帳をつくり、そこへ個人、企業が各12%を振込む個人年金制度であり、この社会保障制度の違いのためではないかと考えられます。

次の訪問国シンガポ-ルでは、週末となったため企業(工場)視察は行えないため住友金属シンガボ-ル事務所との懇談を行い、大石所長初め日本人社員全員の4名と意見交換を行いました。

この事務所は、住友金属の現地法人ではありますが、生産部門ではなく、東南アジアにおける自社製品の営業活動などを行っている会社であります。社員4名の職種は事務2名、技術2名と半々で、それぞれ専門を生かしながら、仕事を処理しております。

営業活動の方法が、国により全く異なることなど、製造業主体の視察では考えられないことなどが数多く有り、実りある懇談ではありました。

最後の訪問国はフィリピンになります。

このころになりますと、さすがに全員疲労の色は隠せなくなっているようでしたが、気持ちも新たに大使館を訪問し、篠田二等書記官、先崎二等書記官に現在のフィリピン情勢について伺いました。

人口6,500万人はインドネシアにつぐアセアン第2位の国で、大学の進学率も高く、労働者の質も非常に高い、賃金はインドネシアとほぼ同じであります。

現在までの日系企業進出は377社を教え、その内50%が自動車産業、コンピュータ関係等の製造業であり、今後インフラ整備の問題、特に電力供給、水、道路整備と課題も多いが世界共通語である英語を国語としていることは進出企業にとって最大の魅力であるのではないかと強く感じた次第であります。

フィリピンでの企業視察は日立製作所関連の現地法人日立コンピュータ・プロダクツを訪れ、社長の佐羽氏より説明を受けました。

設立は1995年、資本金45億円、小型デイスク、磁気ヘッドを製造している工場で、日立製作所の小田原工場がべ-スであります。従業員2,000名を有し、日本人は13名であります。

進出の理由は、近年、政府が外資導入政策を始めたためと、投資後何年間かは、法人税や、所得税などを免除する投資優遇制度が受けられるためでありました。その他に、他のアセアン諸国と比べ日本との距離が近い点と、空港から1時間の場所に立地できる点であります。今日、日本と連絡すれば明日には必ず来られる場所であるというのは製造工場では重要なことであります。政情、治安等の問題も十分に検討したようであります。

製品については、磁気ヘッドはほぼ百%親会社の日本で、小型デイスクは日本に限らず世界各国へ輸出しています。

工場内の見学では、大勢の白衣を着用した女性工員が、大きな目を輝かせながら、微笑みを浮かべた表情はいまでも心に残っております。英語が話せ、目が良く、手先が器用と三拍子そろった技術力はフィリピン以外では得られないのでは、とまで佐羽社長は話されておりました。

以上、アセアン4ケ国の視察は無事、事故もなく帰国の途についたのであります。

各国大使館、及び進出企業の視察に際しましては、関係者と全議員が活発な質疑応答を交わしたのでありますが、それぞれ関係の皆様が誠意ある対応をして戴き感謝する次第であります。

アセアン諸国は異なる国家体制、経済規模、民族、宗教とバラバラな国の集まりであります。

このような国々が統合に向かうのは極めて困難でありますが、政治的ではなく、自由経済が主導となり地域交流に成功し、日系企業も経済活動の中でアジアの地域発展のため、共存共来に向かって努力している現況に感激した次第であります。

視察団全員が、視察の意義を十分に認識し目的をほぼ達成できたものと総括しております。

今後、この視察の成果を地元産業の空洞化問題や、商業、流通業の発展施策等に十分に活かし、県政発展のため大きな成果を残したと、県民の皆様に評価されるよう一層の努力を決意するものであります。

最後になりましたが、今回の視察に対しましては、その機会を与えていただきました議員各位並びに執行部のご高配に対し感謝申しあげましてご報告とさせていただきます。

| このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 |