新政権、憲法どこへ 小沢幹事長「法の番人」封じ

朝日新聞(2009年11月3日)

日本国憲法が1946年に公布されてから、3日で63年。改憲問題をめぐる民主党の対応に注目が集まるなか、小沢一郎幹事長が唱える「官僚答弁の禁止」が論議に悪影響を及ぼしかねないと心配する人たちがいる。ただ、目の前の課題や党内事情もあって、新政権にとって改憲は「後回し」の状態だ。

「これは官僚批判の名を借りて、憲法の解釈を変えてしまおうという思惑では」

神戸学院大法科大学院の上脇博之教授(憲法学)は、ニュースで見かけた民主党の動きを気にかけている。

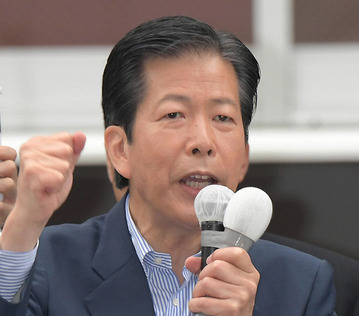

発端は先月7日の小沢一郎幹事長の記者会見。「法制局長官も官僚でしょ。官僚は(答弁に)入らない」と語り、国会法を改正して内閣法制局長官の国会答弁を封じる意向を示した。

内閣法制局は「法の番人」とも呼ばれる。法理を駆使して、ときの政府の意向をかなえる知恵袋の役を果たす一方で、例えば海外での武力行使をめぐって「憲法9条の下ではできない」との見解を守り続け、憲法解釈に一定の歯止めをかけてきた。

一方、小沢氏はかねて「国連決議があれば海外での武力行使も可能」と主張し、何度も法制局とぶつかってきた。新進党首だった97年には、日米ガイドラインの憲法解釈をめぐって橋本首相に代わって答弁した法制局長官を「僭越(せんえつ)だ」と国会で批判。03年には自由党首として「内閣法制局廃止法案」を提出した。

こうした過去の言動を見れば、憲法解釈も政治家が行うというのが、小沢氏の隠れた真意だと上脇教授は見る。

「もしそうなれば……」。ある元法制局幹部の頭によぎるのは、05年まで衆参両院で開かれていた憲法調査会の議論だ。「きめの粗い感情的な憲法論に終始し、国政が混乱する」と元幹部は懸念する。

「法制局なしでやってみたらお分かりになると突き放したいところですが、憲法上できないことを『できる』と政治家が言い張って、被害を受けるのは国民。その被害が、二度と回復できないものだったら、どうしますか」

04年までの2年間、長官をつとめた秋山収さん(68)は、小沢氏の狙いを「9条の解釈が気にくわないという、その一点でしょう」と言い切る。

内閣が変わるたびに、法制局は、長年積み重ねた国会答弁をもとに「戦争放棄」の9条や「政教分離」の20条など憲法の課題を新首相にレクチャーする。議員が提出する質問主意書の政府答弁にもすべて目を通す。

秋山さんは、そうした後ろ支えがなければ、政治家の「脱線答弁」が頻発し、それが定着してしまうという。国の基本的なあり方は、憲法改正という民意を問う手続きを経るべきだと秋山さんは考える。「その時々の多数政党の力で9条の解釈が揺れ動くのは憂慮すべき事態だ」

先日、このブログ「小沢幹事長が目指す官僚答弁禁止の目的は『法の番人』の発言禁止」で触れた民主党小沢一郎幹事長の官僚答弁禁止の狙いについて、11月4日付の朝日新聞が社会面のトップで同趣旨の記事を掲載しました。

神戸学院大法科大学院上脇博之教授の「法制局なしでやってみたらお分かりになると突き放したいところですが、憲法上できないことを『できる』と政治家が言い張って、被害を受けるのは国民。その被害が、二度と回復できないものだったら、どうしますか」とのことばの重みをもう一度噛みしめてみる必要があります。

一方、朝日新聞記事の後半では、社民党が民主党との連立政権に加わっているので、いわゆる護憲派は「安心感」を持っていると指摘しています。しかし、こんなに脆い歯止めはありません。今でも、沖縄の米軍基地の問題で内閣不一致とも言えるような鋭い対立がある中で、社民党との蜜月がいつまで続くか分からない状況があります。

来年の参院選で民主党が単独過半数を獲得すれば、国家腕のフリーハンドを得た小沢民主党を、憲法解釈でも止めるものは居なくなってしまいます。