科学技術振興は「投資」、コストと投資は区別されるべき

12月3日、公明党の科学技術委員会(浜田昌良委員長=参院議員)は、科学技術関連予算の事業仕分けについて、ノーベル化学賞受賞者の野依良治・理化学研究所理事長、東北大学大学院の渡辺正夫教授、小谷元子教授と意見交換を行いました。

野依氏は、事業仕分けで予算凍結の評価を受けた次世代スーパーコンピューター(スパコン)の開発事業に関して「凍結したら、瞬く間に各国に追い抜かれ、その影響は計り知れない」と強調。また、「科学技術振興や人材育成は投資だ。コスト(費用)と投資は区別されるべきもの」と訴え、科学技術政策について「政権によって大きく政策を変えるべきではない。超党派で議論し、戦略的、持続的な一貫した取り組みが必要」と主張しました。

続いて講演した渡辺教授は、科学技術予算の縮減方針について、「費用対効果という言葉が教育、科学技術分野に当てはまるのか」と疑問を呈し、小谷教授は、「専門家への敬意がなくなっている」と述べました。

出席した公明党議員からは「財務省が仕分け人に渡したマニュアル(手引き)を見ると、次世代スパコンの開発は、廃止に向けて議論しろというランク付けがしてある。(結論ありきの)こういう手法は問題」などの意見が出されました。

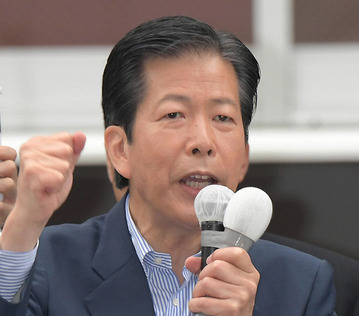

山口那津男代表は、事業仕分けについて「科学技術分野については、目先の効果というよりも長期的な戦略に立った上での判断が必要。今回の事業仕分けの結論はあまりにも近視眼的に過ぎる」と述べました。

民主党政権で事業仕分けが実施された。国の事業について必要性を公開で議論することは結構だ。私は一般的な仕分け事業の対象は「コスト(費用)」であるが、科学技術振興や人材育成は「投資」だと思っている。コストと投資は区別されるべきものだと強調したい。

民主党政権で事業仕分けが実施された。国の事業について必要性を公開で議論することは結構だ。私は一般的な仕分け事業の対象は「コスト(費用)」であるが、科学技術振興や人材育成は「投資」だと思っている。コストと投資は区別されるべきものだと強調したい。宇宙開発や次世代スーパーコンピューター(スパコン)は、国家基幹技術として定義されるものだ。今回、スパコンが事業仕分けで凍結との評価を受けた。スパコンは科学技術の頭脳に当たるものだ。だからこそ、米国も中国も威信を懸けてし烈な競争をしている。スパコンを凍結したら、瞬く間に各国に追い抜かれ、その影響は計り知れない。米国や中国から買えばよいという不謹慎な意見もあるが、文明社会の頭脳を買うということは、その国に従属することを意味する。

科学技術の成果が実を結ぶまでには、長い時間が掛かる。拙速に成果を求めるのではなく、将来への投資として継続性を持って科学技術振興を考えてもらいたい。

今、一国で生きていける国はない。国際競争と協調、その柱となるのが科学技術だと思う。

茨城県の中性子がん治療研究施設予算、30億が1億円に縮減

一方、茨城県内でも科学技術振興策への予算削減の弊害が現実のものとなってきました。

中性子がん治療研究施設:予算削減で存続危機 計画中止含め検討

毎日新聞(2009/12/5)

◇30億から1億円に

中性子を活用したがん治療研究施設として県が筑波大や東京大とともに推進してきた「いばらき量子ビーム医学利用研究センター」(東海村)に対し、ハコモノ建設の削減を図る鳩山政権が「成果が出るのに時間がかかる」とクレームをつけ、計画存続自体の雲行きが怪しくなってきた。事業主体となる独立行政法人「科学技術振興機構(JST)」は4日、当初30億円が見込まれた予算を最終的には1億円まで削ると通告。県は推進する2大学と協議に入り、計画中止も含め根本的な見直しを余儀なくされた。

同センターは、自民党政権下の緊急経済対策「地域産学官共同研究拠点整備事業」の一つ。政権交代後の10月、文部科学省は事業費695億円のうち432億円を削減する方針を提示。全国45施設が対象となり、存続の危機を感じた県は同センター予算を18億円に減額し再申請した。

同センターでは、小型加速器の中性子源を用いたがん治療を研究する計画。現在、中性子を用いたがん治療は研究用原子炉がないと行えない。

県科学技術振興課は「1億円で何ができるのか」と戸惑いを隠せない。東海村は「原子炉があるからこそ建設できる。中断は国の損失となる」と話す。

JSTによると、ほぼ希望通りの金額が下りるのは全国で28施設のみ。同センターについて、「研究自体は否定しないが、目的であるはずの地域活性化とは言えない」と話している。

11月19日、科学技術振興機構(JST)の総合科学技術会議有識者議員は、連名で「科学技術関係予算の確実な確保について」との緊急提言を行いました。

それによると、平成22年度科学技術関係予算の概算要求額は3兆6,635億円で、対前年度比3.5%増となりましたが、これは、この数年、概算要求段階で対前年比プラス20%程度の要求であったことと比較するとたいへん低い水準に留まっています。とりわけ、科学技術関係予算の骨幹をなす科学技術振興費については、1兆3,667億円、対前年度比マイナス0.8%となっています。対前年度マイナス要求となることは、総合科学技術会議の発足以来初めてのことであり、極めて異例の事態です。その上、その概算要求さえも、行政刷新会議の事業仕分けにおいて、短期的な費用対効果のみを求める議論がなされるなど、不本意な予算編成が進められているとしています。

その上で、科学技術の分野では、携わる人材に負うところが大きく、そのため、予算の減額となり計画が縮小して人材が散逸した場合には、仮に後年に予算額が復活したとしても、水準を元に戻すことは非常に難しいと、指摘しています。科学技術関係予算の編成に当たっては、科学技術の専門家の意見に十分配慮しながら進めることが必要であり、短期的な視点で評価するのではなく、国家百年の計を図るとの認識を持って、科学技術関係の予算の拡充を強く求めています。

参考:科学技術関係予算の確実な確保について(緊急提言)

参考:科学技術関係予算の確実な確保について(緊急提言)