2月28日午前9時半、27日、南米チリの沿岸で起きた巨大地震で、気象庁は日本沿岸にも高さ1メートルから3メートルの津波が到達する危険性が高くなったとして、太平洋沿岸に大津波警報や津波警報を発表しました。茨城県内の沿岸部には津波警報が出され、海抜の低い地域のも住宅が広がる日立市では、一日中緊張感に包まれました。

2月28日午前9時半、27日、南米チリの沿岸で起きた巨大地震で、気象庁は日本沿岸にも高さ1メートルから3メートルの津波が到達する危険性が高くなったとして、太平洋沿岸に大津波警報や津波警報を発表しました。茨城県内の沿岸部には津波警報が出され、海抜の低い地域のも住宅が広がる日立市では、一日中緊張感に包まれました。

公明党茨城県本部では、午前10時30分に、石井啓一県本部代表(衆議院議員)を本部長とする災害外対策本部を立ちげ、情報収集や被害勧告が出た地域の一人住まいの高齢者の支援など活動を展開しました。

井手よしひろ県議は、午後1時頃から4時過ぎまで、日立市久慈町の瀬上川の水位監視を行いました。瀬上川は日立港内に河口があり、ほぼ直線の河道を持つ河川のため、津波のような長周期の波がそのまま遡上する特徴があります。旧日立電鉄久慈浜駅前で暗渠になりため急激に河道が狭くなり、波が遡上すると溢水してしまいます。

井手よしひろ県議は、午後1時頃から4時過ぎまで、日立市久慈町の瀬上川の水位監視を行いました。瀬上川は日立港内に河口があり、ほぼ直線の河道を持つ河川のため、津波のような長周期の波がそのまま遡上する特徴があります。旧日立電鉄久慈浜駅前で暗渠になりため急激に河道が狭くなり、波が遡上すると溢水してしまいます。

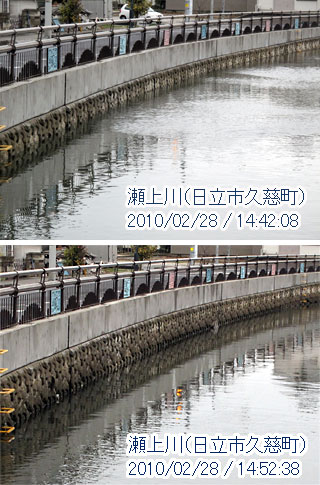

28日は大潮の期間に入り、満潮が15時29分と津波の到達予想時間と重なっていましたので、浸水被害が出る可能性が指摘されていました。

津波の第一波は、14時42分頃到達したと思われます。瀬上川の水位表示のM+5センチ程度まで水位が上昇しました。その後、急激に水位が低下し、14時52分にはM-40センチ程度まで下降しました。その差は65センチもあり、津波の恐ろしさの一端を実感しました。

今回、津波に関する現場での対応を行って、感じたことが2点あります。

その第1点は、津波避難のあり方です。海岸に面する住宅でも、避難しなかった家庭がかなりの割合であります。茨城県では2メートルの津波との予想でしたが、「台風の時は4~5メートルの波は当たり前、2メートルなら平気だ」と、取り合っていただけないお宅もありました。今回は具体的な被害はありませんでしたが、もう少し大きな津波に襲われていたら、確実に被害が出ていたと背筋が寒くなります。

その2点目は、情報提供のあり方です。井手県議もツイッターを活用し、瀬上川の現場などから情報を発信しました。

一方、原口一博総務相はツイッターを使って、「テレビの映像などを見てご自身で避難しないでいいだろうと判断するのは止めてください」などと、直接国民に呼びかけ、様々な情報を発信しました。一人の政治家としての情報発信であれば、大いに評価されて良いと思います。

しかし、消防庁や気象庁、ならびに最前線の地方自治体を束ねる総務大臣という役職で、個人的なツイッターで情報発信を行うことの是非は、一度検証しなくてはならないと考えます。

その理由は二つ。第一に、政府が発信する危機管理情報は少なくても整理されて発信されるべきであり、大臣という役職がある者が個人的な情報発信をすべきではないということです。総務省が逐次、情報を発信したかったら青森県のように公式のツイッターで情報を発信すべきです。

第二に、原口大臣は朝7時(07:40:35)から夕方の6時(18:07:47)までに52回、ツイッターを更新しました。昼食時(?)を除いてほとんど10分と間を開けず更新し続けたことになります。その間、様々な会議や各県知事との電話での情報交換が行われているはずですが、どのようにやり繰りしたのでしょうか?総務大臣としての仕事は、情報の発信なのかとひとこと言いたくなってしまいます。

原口大臣のツイッターについては、大変有効な情報提供だったと評価する方が多いようです。しかし、この機会に危機管理の専門家のからのご意見も伺いたいと思います。

原口総務大臣ははたして防災センターで何をしていたのか?

陣頭指揮をとって関係各省庁や沿岸自治体の首長や担当者との打ち合わせ指示伝達は?

まぁ有能なキャリア官僚が動けば問題ない事を露呈しているようなものですね。民主党の脱官僚の論客なのに(笑)

どうも総務大臣とは災害の実況中継と解説のお役目みたいですね。

案外側近から「大臣の仕事はこれですから…」ってPCの前に座らせられて…

茶化すのはこの位にしまして…

長崎より失礼いたします。

はじめてコメントいたします。

今回津波災害で甚大な被害がなかったことは不幸中の幸いで、且つ現場を丹念に回って情報収集避難誘導にあたられた議員さんや地公体職員さんボランティアの方々、本当に感謝です。

津波と台風の波との大きな違いは

その水量と速度であり、

波を横から見ると

津波の場合→□□□

波の場合→△△△

ちょっとわかりづらいですが

同じ2mでも四角の連続体のほうが

三角の連続体より体積が大きくなります。

津波は波というより海自体の水位が上がって押し寄せる訳ですから波という表現は本当は当てはまらないとイメージすべきものなのです。

この事を自治体は住民に日頃より知識としてお話していく努力が必要なのではなかろうかと…

太平洋プレートが潜り込む鹿島灘を目の前にしている茨城県は地震の巣のお隣で暮らしをされている事を住民の方々とともに認識し、地震や津波のメカニズムに対してより深い知識を得られる機会をたくさん増やす事で津波避難のあり方は改善されていくものだと思います。

要は怖さを認識することですね。