10月29日30日の両日、つくばと土浦両市を会場に「平成30年度レンコンサミットin茨城」が盛大に開催されました。

レンコンは、茨城県が全国生産額の5割近くを占めるな日本一の生産県です。茨城県農業総合センターでは、レンコンの需要拡大とブランド化に向けて、茨城大学や産地の生産者と一体となり、試験研究に取り組んでします。レンコンの機能性成分を分析し、これを効果的に利用することで付加価値向上につなげることや、輸出も視野に入れた貯蔵方法、流通技術などの開発を進めています。

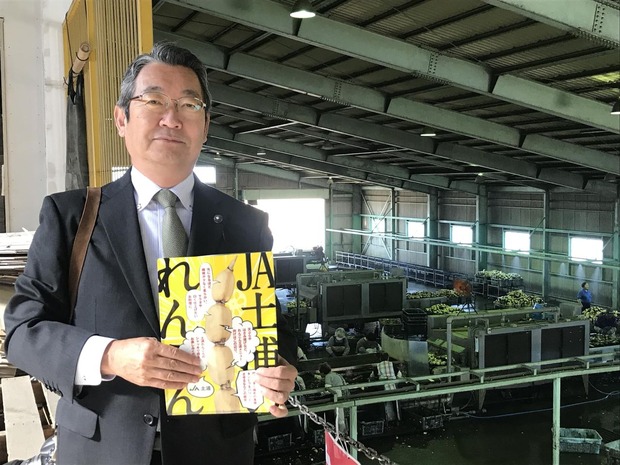

レンコン生産農家に生れ育った地元土浦選出の八島いさお県議は、平成29年3月県議会で全国的な生産地である徳島県などの調査結果を踏まえ、茨城県と全国の産地との連携を訴えました。

今回、「国産レンコンブラント力強化コンソーシアム」(共同研究期間平成28年~平成31年度)が主催してレンコンソーミットin茨城の開催が実現しました。

10月29日、つくばカピオで開催されたフォーラムでは、「レンコンの機能性成分について」「レンコンの保存特性及び長期輸送に適した包装資材等について」などの演題で研究成果が報告されました。

パネルディスカッションでは、「国産レンコンのブランド力強化と販路拡大に向けて」とのテーマで、「レンコンは日本の伝統食材でストーリー性がある」「輸出する際は現地に合った食べ方も含め宣伝していくべきだ」といった意見が交換されました。

10月30日は、会場を土浦市内のJA土浦田村蓮根部会圃場、JAれんこんセンターに移して、茨城のレンコン生産の現場とれんこんセンターの設備などを実際に視察しました。徳島県や愛知県、佐賀県など有数の生産地の皆さんが、真剣に数多く質問するなど熱気に包まれた視察会となりました。

レンコンの一大生産地である霞ケ浦周辺は、水害が多かったことから水稲栽培には不向きで、昭和20年代から販売目的のレンコン栽培が始まりました。

昭和45年から減反政策の転作作物にレンコンが取り入れられたことより、作付面積が急増しました。その頃より、水圧ポンプによる「水掘り」の技術が導入され、一戸あたりの作付面積が拡大しました。

レンコン生産者の平均年齢は約65歳と高齢化が進んでいますが、レンコンの収入が他の作物に比べて比較的安定しているため、後継者も多く、新規就農者も毎年少しずつ増えています。

経営規模は30a~10haで、平均は1.5ha程度です。売上は10aあたり80万~100万円ほどあります。

家族経営が基本ですが大規模農家は、JAの紹介で外国人研修生を導入しています。

平成29年3月一般質問<八島いさお県議>

次に、名実ともに日本一を誇る茨城のレンコン生産のさらなる発展について伺います。

まず、レンコンの消費拡大への取り組みです。本県のレンコン出荷量は、平成28年は2万4100トン、国内シェアは48.3%と圧倒的。しかしながら、平成25年の3万6000トンをピークに減少し、現在は8.5%減少しております。

一方で、産出額は、平成25年以降上昇し、28年には158億円と日本一は揺るぎません。単価の上昇は、レンコンの市場価値の上昇であることは喜ばしいことですが、ここに甘んじているわけにはいきません。今こそレンコンの付加価値を高め、さらなる消費拡大に注力すべきだと考えます。

レンコンの消費拡大は、JAや生産組合の販売力が大きいことはもちろん、いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会、いばらき食と農のポータルサイトの発信力も欠かせません。このところ、レンコン料理関連のテレビ放映が増加傾向となり、消費者の食としてのレンコンへの興味が高まることはうれしいことです。

レンコンを今以上に食べていただくためにできることは何か。まずは、王道としてレンコン料理の開発とメニュー紹介が挙げられます。レンコン料理のレシピが多種多様、あらゆる食の可能性であってこそメニューになります。そして、それらの集大成としてレシピ集の発信をすべきだと思います。加えて、消費者のレンコン購入意欲を喚起するものであることが重要です。

先日、NHKで放映されたレンコン料理特番で、レンコンの節ごとの食感に適した料理の紹介をしただけでなく、節ごとに長男、次男、三男と呼んだことの印象が強く残りました。これがセールス手法だと思います。

さらに、レンコンの地産地消を強化すべきです。2014年から16年の3年平均の県庁所在地1世帯当たりのレンコンの消費量は、全国平均が1062円、水戸市は1000円ちょうど、しかし、加賀レンコンの産地金沢市は全国1位の1975円と、大きく水をあけられております。購入数量では全国平均は1272グラム、水戸市は1421グラムと平均以上ですが、レンコンの有力産地佐賀市の2694グラムと差があります。

日本一のレンコン産地でありながら、さほどレンコンが食べられていないのは驚きです。ぜひとも日本一のレンコン産地らしい、レンコン料理の価値を高めて、茨城県民がどこよりもレンコンが大好きになることが重要です。

先日、来県した友人に「日本一のレンコンの産地と言うけれど、レンコン料理専門店は地元にあるの」と尋ねられました。農業県茨城らしい地産地消の拠点が、茨城県の各地にあってよいと思われてなりません。加えて、レンコン全般のエキスパートであるレンコン博士やレンコンソムリエのような人材の育成が求められます。レンコンセールスの顔が消費拡大には必要です。

さらに、レンコンの栄養素と機能性分析に取り組んでいただきたい。中国では、レンコンの全ての部分に漢方の名がつくほど健康機能性が評価されております。レンコンに含まれる抗酸化成分は健康志向にマッチするものです。レンコンを食べることは健康に好影響があるということをアピールするのです。ともに、茨城のレンコン特有のシャキシャキ感など食味や食感、さらにうま味を研究し発信すべきです。

来年2019年は、1994年土浦市で開催された第1回レンコンサミットから25年の佳節に当たります。ぜひともレンコン消費拡大を企画して、例えば、大消費地東京で25周年記念のレンコンサミットを全国のレンコン事業関係者が集合して開催していただきたいと考えます。

消費拡大は、あらゆる知恵と工夫、日常の粘り強い取り組みが肝要です。ただいま数々の意見を申し上げましたが、県としてレンコンの消費拡大へどのように取り組んでいくのか、農林水産部長に伺います。