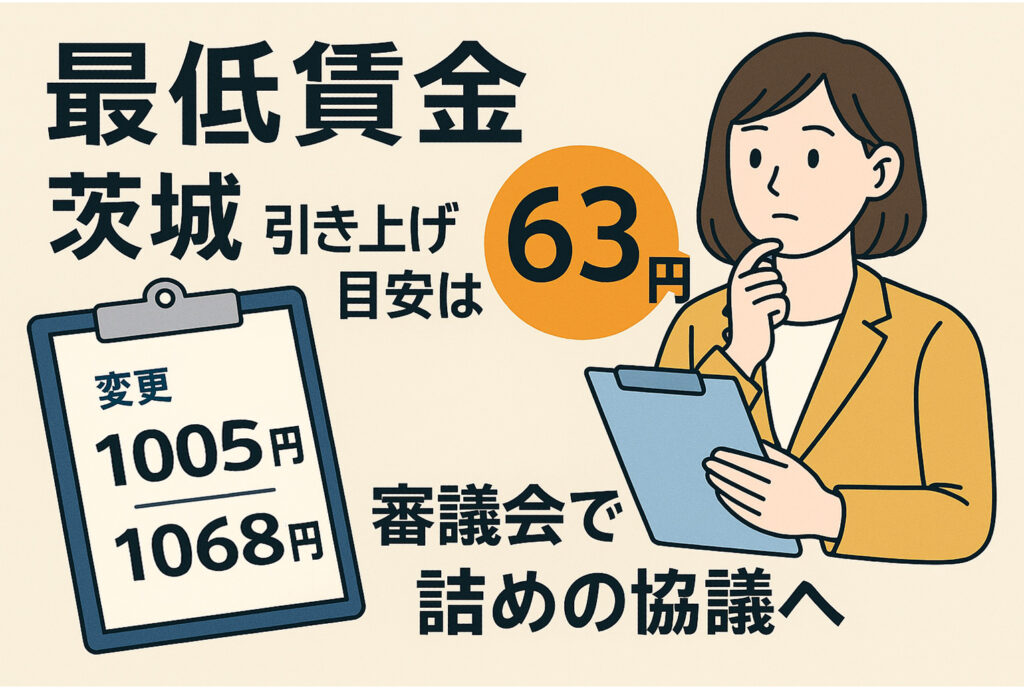

2025年8月、厚生労働省の審議会において、今年度の最低賃金の引き上げ額の「目安」が発表されました。全国平均で時給63円の引き上げが示され、茨城県も同額の改定目安が示されました。これは、最低賃金が時給で示されるようになった2002年度以降、茨城県としては最大の上げ幅です。

現行の茨城県の最低賃金は時給1005円。今回、目安どおりの引き上げが実現すれば、1068円となり、今後の県内経済や雇用に大きな影響をもたらすことは間違いありません。最終的な改定額は、茨城労働局の審議会において今月中旬にも決定される見通しです。

県としての積極的な働きかけ

大井川和彦知事は今回の中央審議会の決定を前向きに評価するとともに、茨城県としての最低賃金のあり方について強い危機感と明確なビジョンを示しています。近年、知事は一貫して「茨城県の経済実態に見合った最低賃金の引き上げ」を訴えてきました。

県はすでに経済団体や労働団体と連携し、国の目安に毎年5円〜7円を上乗せするという共通目標を設定しており、今回もその実現に向けて、県内審議会での議論が進められることになります。

知事は、「茨城県の総合指標(指数)は全国で第9位。にもかかわらず、最低賃金は全国平均より低い位置にとどまっており、隣接する千葉県や埼玉県と比べても大きな乖離がある」と指摘。人口減少と人材確保が経営に直結する今、賃金水準の見直しは「地域の競争力を保つために不可欠」と語りました。

課題としての地域間格差と制度の硬直性

そもそも茨城県は、かつて国の定める「Cランク」に分類されていたため、長年にわたって引き上げ額が抑えられ、結果として周辺地域との格差が拡大してきました。現在は「Bランク」に引き上げられていますが、以前の格差が是正されないまま残り続けていることも、県が抱える大きな問題の一つです。

知事は、「審議会が国の目安額を機械的に踏襲するのではなく、地方経済の実態を踏まえた判断を行うべき」とし、今回の協議にあたっても、現場の実情と将来のビジョンを踏まえた議論を強く求めています。

また、現在のように都道府県ごとに分かれる「A・B・Cランク制度」自体の是非についても、見直しが必要との意見も出ています。事実、今回の目安額では「Cランク」の方が「Bランク」より高いという逆転現象も見られ、制度の形骸化や公平性への疑問も浮かび上がってきています。

全国一律最低賃金制度の可能性も視野に

知事は、「最低賃金は生活のセーフティネットとして機能すべきものであり、全国一律の制度も決して暴論ではない」と言及。現行のように地方ごとの裁量に任せた制度が、かえって格差を助長している可能性もあるとし、「制度自体の再設計が必要な時期に来ているのではないか」との見解を示しています。

海外ではイギリスや韓国などが全国一律制度を採用しており、日本でも今後の選択肢として議論が深まる可能性は十分にあります。

最低賃金の見直しは、未来への投資

最低賃金の引き上げは、経営者にとって一見コスト増のように映るかもしれません。しかし、知事の言葉を借りれば、「実力に見合った最低賃金水準まで引き上げないと、人材流出や経営力の低下を招き、結果的には自分たちの首を絞めることになる」のです。

地域の労働力を守り、持続可能な経済を築くためにも、賃金水準の是正は“コスト”ではなく“未来への投資”として捉えるべき時代に入りました。

審議会での最終決定がどうなるか注目されますが、今回の引き上げ議論を契機に、茨城県が真に「実力に見合う賃金水準」を実現する第一歩となることを、心から期待したいと思います。