10月31日、与野党6党(自民・公明・立憲民主・維新など)は、長年議論の続いてきた「ガソリン暫定税率」を年内で廃止することで合意しました。ガソリンは12月末、軽油は来年4月にそれぞれ暫定税率が廃止される見通しです。エネルギー価格の高止まりに苦しむ国民生活を下支えするための、大きな転換点といえます。

■ ガソリン暫定税率とは何か

ガソリン税には、「本則税率」と「暫定税率」という二重構造があります。暫定税率は1974年、第一次オイルショックを受けて道路整備の財源を確保する目的で導入されたものです。当初は「一時的」措置とされていましたが、時限延長を繰り返し、実に51年間続いてきました。

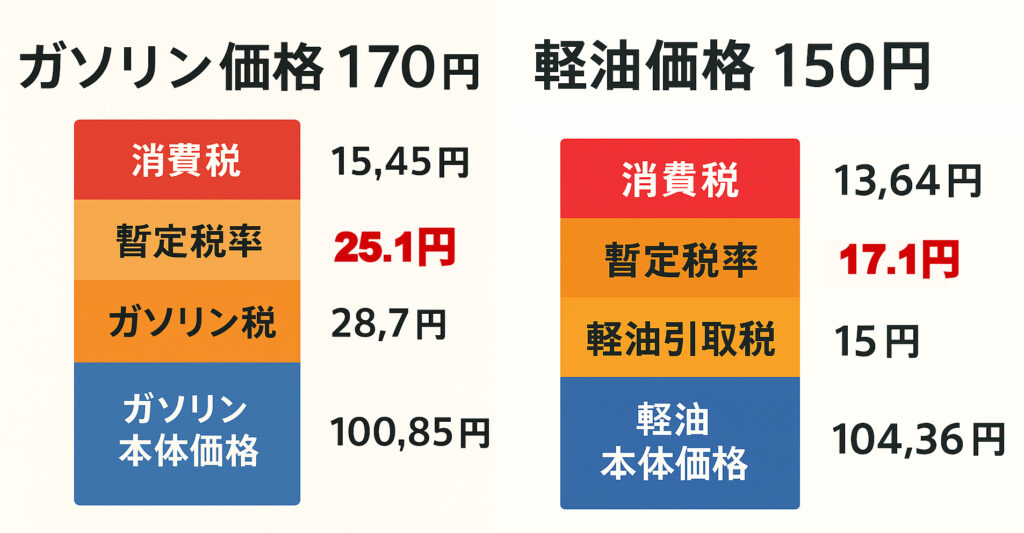

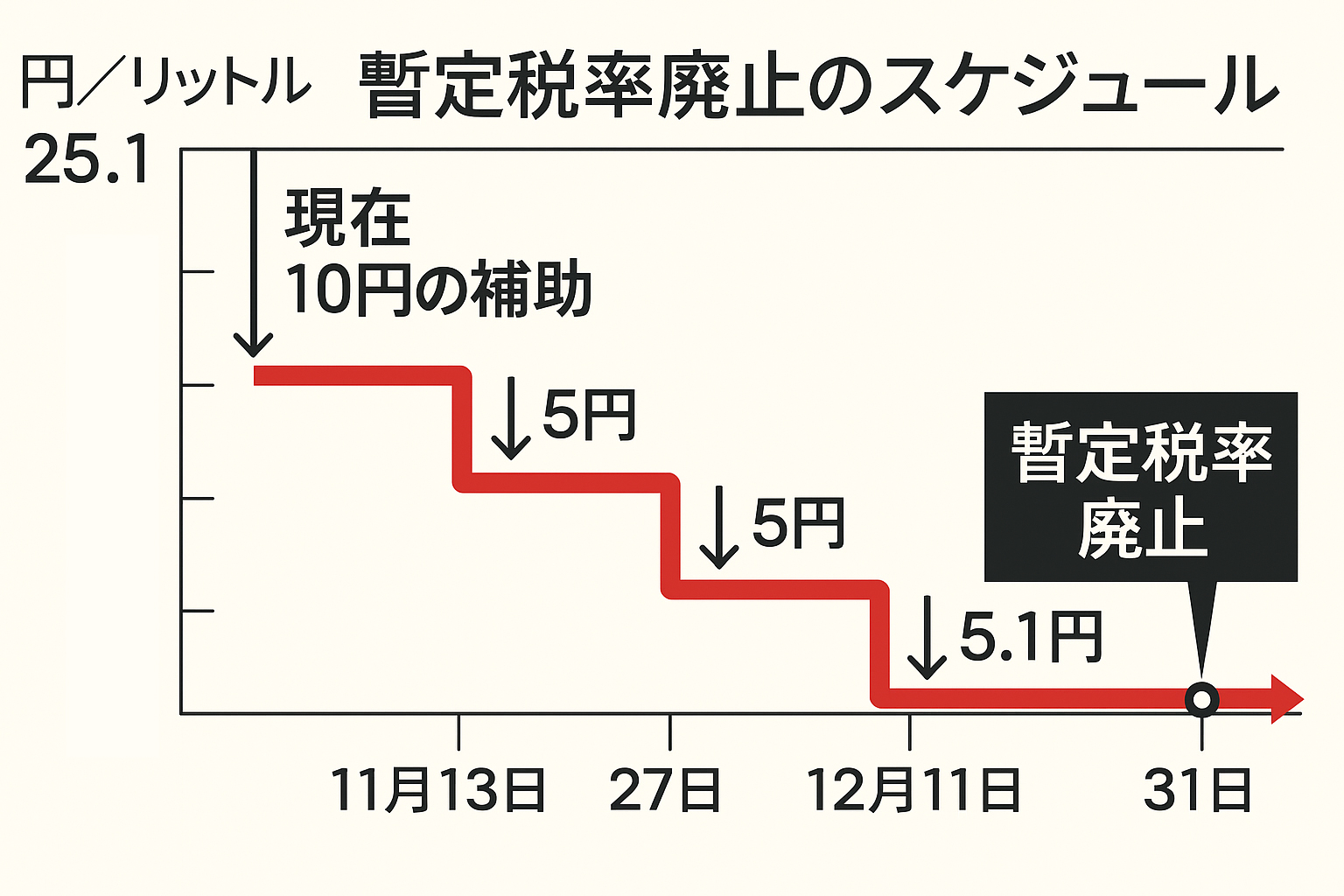

現在の暫定税率は1リットルあたり25.1円。この上に本則税率28.7円が加わり、さらに消費税がかかるため、ガソリン1リットルのうち約半分が税金という構造になっていました。今回の合意により、この25円分が12月末で廃止される見通しです。11月13日からは、補助金を段階的に増額することで、年内に価格が順次引き下げられる予定です。

合意文書案では、ガソリン暫定税率を12月31日に廃止すると明記。廃止までの措置として、11月13日から2週間ごとにガソリン価格を下げるための補助金を5円ずつ増額し、12月11日には暫定税率分(1リットル当たり25・1円)まで引き上げます。

軽油引取税の暫定税率(1リットル当たり17・1円)も26年4月1日に廃止するとし、それまではガソリンと同様、補助金を段階的に増やし、今年11月27日に暫定税率と同水準にします。

■ 軽油引取税と地方財源への影響

一方、軽油にかかる「軽油引取税」は、地方自治体に入る大切な税収です。1リットルあたり32.1円(うち暫定分17.1円)で、ガソリン税とは異なり、全額が都道府県の財源となります。道路維持や地域交通、さらにはトラック運送業界の安全確保などに活用されています。

そのため、軽油引取税の暫定分が2026年4月に廃止されることは、地方財政にとって深刻な課題を伴います。今回の与野党合意では、「運輸事業振興助成交付金に対して適切に対応する」と明記され、公明党が強く主張した結果、地方の現場への配慮が盛り込まれました。

■ 代替財源の検討へ

暫定税率廃止による国と地方の税収減は、年間1兆円規模にのぼると見られています。合意文書では、法人向けの租税特別措置の見直しや、高所得者への税負担調整など、年末までに新たな代替財源の検討を進めるとしています。公明党は特に「中小企業の賃上げの流れを妨げない形での税制対応」を求め、物価高と賃上げの両立を重視した姿勢を示しました。

■ 戦後最大のエネルギー税制改革へ

1970年代から続いてきた暫定税率の廃止は、戦後の税制史の中でも画期的な出来事です。特に物価高が長期化する今、国民生活への直接的な支援効果が期待されます。一方で、地方自治体にとっては財源確保の課題が残り、単なる減税にとどまらない「持続可能な税体系」への移行が問われます。

赤羽一嘉公明党税調会長は記者団に「物価高で国民が苦しい中での大きな改革。地方や業界の現場の声を踏まえ、交付金制度などの維持にも全力で取り組む」と語りました。

ガソリンスタンドでの値下げを喜ぶ声の陰で、地方のインフラ維持や交通安全の財源をどう確保するか――。国民生活を守るための次の一手が、年末の税制改正論議で問われます。