2025年8月1日に公開された石川県「令和6年能登半島地震対策検証報告書(本編・概要)」から、「防災士」と「防災士会」に関わる記述を拾い、能登半島地震における防災士ならびに防災士会活動の課題、その改善の方向性をまとめてみました。

なお、石川県の防災士数は、日本防災士機構が公表している都道府県別の認証登録者数で11,008人(公表資料は直近の更新・約3週間前)となっています。一方、NPO法人石川県防災士会の会員数は、同会の公式サイトに「令和5年4月現在300名超」と記載されています。直近の正確な更新値は明記されていませんが、少なくともこの時点で300人規模であることが確認できます。

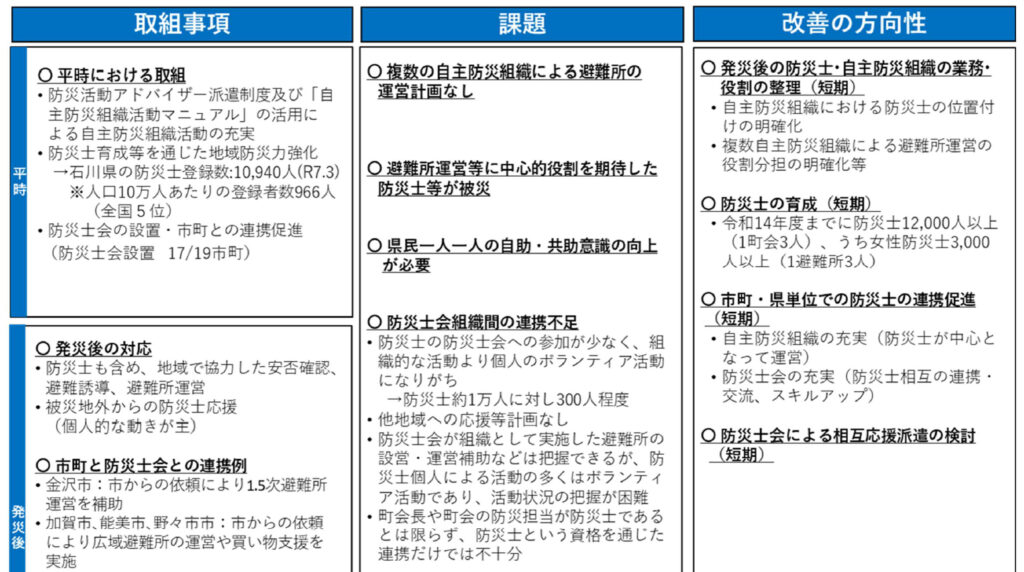

能登半島地震では、道路寸断と通信障害が長く続き、公助が隅々に行き渡るまで相応の時間を要しました。その間をつなぐ命綱として、自主防災組織とともに地域の要となるはずの防災士・防災士会の力が期待されましたが、現場で噴き出したのは「連携の弱さ」という現実でした。報告書は、そもそも複数の自主防災組織が避難所をどう運営するかという事前の役割分担や計画が十分でなく、しかも避難所運営の中心を担うはずの防災士本人も被災して動けなかった地域が少なくなかった、と率直に記しています。さらに、防災士会どうしの横のつながりが薄く、各会の活動も組織的というより“個人技”に寄りがちだった点を、能登の厳しい現実として位置づけています。

なぜこの弱さが露呈したのか。報告書は、広域・長期の被害下では「まずは自助・共助を高める」という大前提が避けて通れないとしたうえで、その自助・共助を実際に“動かす”仕組み――すなわち、地域の防災士を核にした運営体制や連携の回路――が平時から十分に練られていなかった、と総括しています。公助の到達に時間がかかることを織り込んだ地域内の運営力が、今回は対口支援や外部応援に大きく依存せざるを得なかったという反省です。

では、何を変えるべきか。改善の方向は明確です。第一に、発災後に防災士と自主防災組織が担う業務を具体に整理し、自主防災組織における防災士の「位置づけ」を文書で明確化します。避難所運営は一つの町内会で抱え込むのではなく、複数組織があらかじめ役割を割り振り、誰が物資、誰が衛生、誰が高齢者支援、といった分担を訓練で身体化しておく――その“段取りの見える化”が求められます。

第二に、連携の層を厚くします。市町単位、県単位で防災士の名簿と技能を把握し、平時からの連絡会や合同訓練を通じて「顔の見える関係」をつくる。災害時には防災士会どうしで相互に応援派遣できる仕組みを設け、被災地内で人員が偏る状況を防ぐ――こうしたネットワーク化が提言されています。

第三に、行政・民間の“ハブ”づくりです。災害支援NPOや社協のボランティアセンターとの連携を平時から制度化し、活動調整を担う「中間支援」機能を整えること。石川県は今回、民間支援団体の受け入れや活動把握に手間取りましたが、これは防災士会が地域ニーズの翻訳者として行政とNPOの間に入ることで、大きく改善できる領域です。

そして最後に、理念の確認です。報告書は、自助・共助の底上げを県が一段と後押しするべきだと繰り返し強調しています。防災士や防災士会は、その「共助の要」として、避難所運営や情報共有、要配慮者支援の現場を動かす実戦部隊です。だからこそ、役割の明確化、連携の常態化、訓練の定着化――この三点を平時に積み重ねておくことが、次の災害での初動を左右します。

要するに、能登で見えたのは「個々の献身はある、しかし組織として噛み合っていない」という構図でした。これを解く鍵は、紙の計画ではなく、顔のつながりと手順の共有、そして相互に駆けつける仕組みづくりです。防災士・防災士会が地域の“共助インフラ”として息づくこと――それが、能登の教訓から導かれた、いちばん確かな改善策だと私は受け止めています。

※本文は、石川県「令和6年能登半島地震対策検証報告書(本編・概要)」に拠っています。

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/bousai/bousai_g/bousaikaigi/20241028/kensho_houkokusho.html