先日、このブログで柴田悠・同志社大学政策学部准教授の「いま優先すべきは“子育て支援”」との論説を紹介しました。柴田准教授の「高資産高齢者への年金給付を削減して、その財源で子育て支援を充実させよ」との主張は、賛否両論のご意見をいただきました。

ブログ管理者も、子育て支援充実には全面的に賛成ですが、その財源を年金削減に求めることは、日本の年金制度上は無理があるのではないかと考えています。国が意図的に資産や所得によって支給する年金額を変更すること自体、年金制度に対する国民の信頼を無くすことに繋がるからです。

しかし、年金の削減について柴田准政授の主張とは乖離があるにせよ、傾聴にあたいする主張です。

今回は、柴田准教授の論説の後半の部分についても紹介しておきたいと思います。柴田准教授は、子育て支援への現金給付や保育サービスなどの充実を強調していますが、後半では「子どもの貧困」の問題を取上げています。

65~69歳の高齢者の相対的貧困率は、1984年には約11%でしたが、1994年は約8%、2004年には約6%にまで下がりました。それに対して、5~9歳の子どもの相対的貧困率は、1984年には約6.5%、2004年には約7.5%にまで上昇。つまり、子どもの貧困率は高齢者のそれを上回っているのです。

65~69歳の高齢者の相対的貧困率は、1984年には約11%でしたが、1994年は約8%、2004年には約6%にまで下がりました。それに対して、5~9歳の子どもの相対的貧困率は、1984年には約6.5%、2004年には約7.5%にまで上昇。つまり、子どもの貧困率は高齢者のそれを上回っているのです。

子どもの貧困率が上がった要因を柴田准教授は、政府の所得再分配政策の失敗と断下しています。その証拠として、非常に興味深いデータを提供してくれています。

グラフ-1は、先進19カ国を対象に、政府が所得再分配を行う前と後で、子どもの相対的貧困率がどのように変わっているかを示しています。これをみると、先進19カ国の中で、日本だけが1980年代から2000年頃まで、政府の関与によって(所得再分配によって)子どもの貧困を増やしてしまったことが分かります。この間の福祉策政策が高齢者に片寄り、子ども達をいかに軽んじていたかを、率直に反省する必要があります。

2010年頃になって、日本の所得再分配施策は、子どもの貧困を少しだけ減らすことができるようになってきました。まさに、これからが正念場です。

さて、柴田准教授は子どもの貧困によって、その後の人生での「有利さ」(学歴・所得)や「生活の質」(満足感・健康感・幸福感)が下がってしまうと指摘しています。貧困状況にある子どもたちは、「人生の機会」が、他の子ども達に比べて狭められている。「機会の不平等」が拡大している、と主張しています。

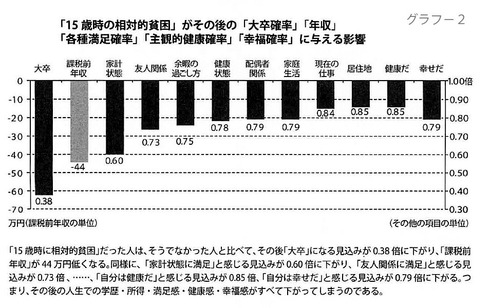

そこで、柴田准教授は、2008年に行われた日本版総合的社会調査(JGSS)結果を分析し、グラフ-2を示しています。

これは、15歳時に相対的に貧困だったと答えた人が、それ以外の人と比べて、「大学を卒業する確率」「年収」「各種の満足確率」「主観的な健康確率」「幸福確率」が、高いか、低いかを示しています。結果は、残念ながら全ての項目で、15歳時に相対的貧困の人が、そうでない人の割合を下回っているために、グラフはマイナスの指標となってしまっています。

柴田准教授は、こうした統計的手法を駆使しながら、次のように述べています。

子どもの相対的貧困は、ほぼ確実に「機会の不平等」を発生させている。その「機会の不平等」を縮小するには、政府が、子育て中の親に対して、現物給付(親が働きやすくなるための保育サービスなど)や現金給付(児童手当をなど)を行う必要がある。つまりは、政府の積極的な「子育て支援」が必要なのだ。

日本の成長戦略のキーポイントは、「子育て支援の充実」との主張には全く異論がありません。公明党は、原則未就学児童の教育費無償化や5年以内の保育所待機児童ゼロなどの具体的政策を掲げています。子どの貧困対策のため法律制定にも力を入れています。これからも、どの政党よりも子育て支援に力を入れてまいります。