パートタイムや在宅勤務、職業訓練期間中でも保育所に子どもを預けられる

10月3日に開催された政府の「子ども・子育て会議」で、2015年度から新たに始まる子育て支援制度に、認可保育所の利用要件が大幅に緩和されることが決まりました。パートタイムで働く人や求職活動中の人でも利用できるようになります。

10月3日に開催された政府の「子ども・子育て会議」で、2015年度から新たに始まる子育て支援制度に、認可保育所の利用要件が大幅に緩和されることが決まりました。パートタイムで働く人や求職活動中の人でも利用できるようになります。

現在の利用要件は、「昼間に常時労働している」「妊娠や出産」「保護者の病病、障害」「同居親族の介護」「災害復旧」の原則5項目に限定しています。

例えば、半日以下のパート労働は対象になっていません。社会でのスキルアップを図るために専門学校や大学で学ぼうとしても、子ども預けることはできません。こうした課題に対応するために、「子ども・子育て会議」で決まった新たな方針は、パートのほか、夜間の就労や住宅勤務、求職活動、大学や職業訓練校への就学、育児休業中の人も利用が可能になります。

認可保育所が使いやすくなることで、保育所への入所希望者が増えるのは確実です。

そこで政府は、利用要件の緩和に先立ち、消費税率を8%に引き上げる平成26年度に、待機児童の解消に3000億円を充て、認可保育所や小規模保育(ミニ保育所)の整備を進め、保育の受け皿を約20万人分確保する方針です。

具体的には、認可保育所の定員を229万人から12万人分増やすほか、ビルの空きスペースなどを利用して少額の投資で開設できるミニ保育所の整備を進めるなど、保育施設の大幅な供給拡大をめざします。

厚生労働省はここ数年、認可保育所への入所を待つ待機児童は2万5000人前後で推移しているとみています。しかし、「潜在的待機児童」はこの推計を大幅に上回る80万人以上とみています。民間の推計では、保育サービスの潜在ニーズは300万人超と試算もあるほどです。

入所要件の緩和で利用できる対象者が増える一方、実際に保育所に入所できるかは、施設整備が順調に進むかどうか、今後の国の取り組みに掛かっています。

合わせて、保育に関わる人材の確保も大きな課題です。資格も持っていながら就労していない潜在保育士は約60万人いるといわれています。保育士の離職防止をはじめ、待遇の改善など、人材の確保につながる即効性ある対策が必要です。

さらに、保育需要の偏在の問題にも取り組むべきです。地方においては、少子化が極端に進み保育所のニーズが少ない地域もあります。こうした地域では、認可保育所自体の存在をどのように図るかが課題となります。どこの地域でも、保育を望む人が皆無という場所はありません。たとえ少人数でも、保育を希望する人のニーズに応えられるような支援策を確立すべきです。

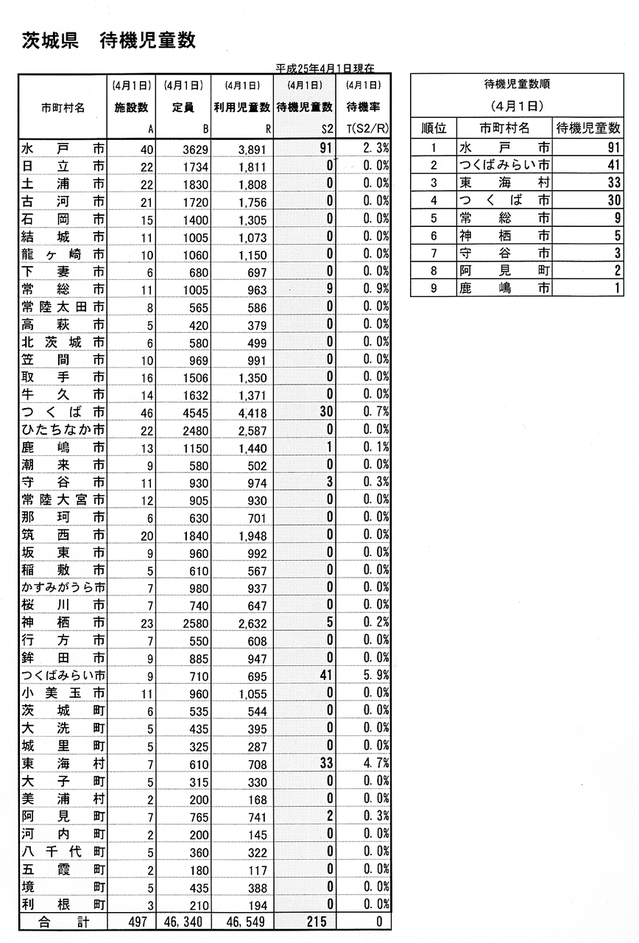

ちなみに、茨城県の待機児童の現状(平成25年4月1日現在)は以下のとおりです。茨城県全体では施設の定員46,340人に対して、利用している児童数は46,549人、待機児童は215人となっています。待機児童は、水戸市91人、つくばみらい市41人、東海村33人、つくば市30人などとなっており、待機児童が発生しているのは9市町村に限られます。

しかし、待機児童の問題はこの9市町村だけの問題ではないことを再確認しておきたいと思います。

政府は2017年度末までに待機児童ゼロを目指す方針を掲げています。待機児童解消に向け、切れ目のない強力な支援を進めなくてはなりません。