第三国移転の禁止など歯止め必要

昨年(平成25年)末に閣議決定された日本初の国家安全保障戦略が、武器輸出3原則(3原則)に関する新たな原則の策定方針を示したことを受け、政府内で検討が進んでいます。

昨年(平成25年)末に閣議決定された日本初の国家安全保障戦略が、武器輸出3原則(3原則)に関する新たな原則の策定方針を示したことを受け、政府内で検討が進んでいます。

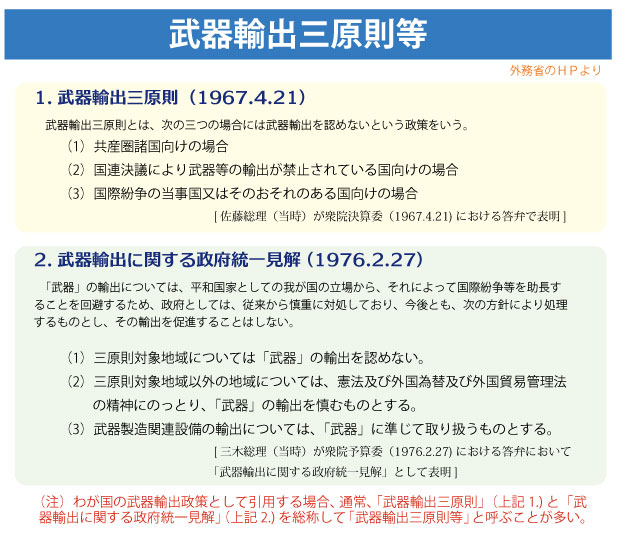

外国への武器輸出を禁止した3原則は日本の防衛政策の基本であり、これによって平和国家としての信頼を国際社会から勝ち得てきた経緯があります。

確かに、武器技術の高度化が進み戦闘機の場合、一国だけでの開発は困難になり国際共同開発が主流となっています。また、コンピューターのように軍事用技術と民生用技術の境界が不明確になっている現状への対応が必要なことは理解しなくてはいけません。

しかし、そうした防衛装備品をめぐる国際環境の変化の中で、日本がどこまで防衛装備・技術の移転について厳格な措置を講じることができるか--ここに新たな原則策定に向けた課題があります。

これまでも3原則の例外化措置は取られてきました。1983年の対米武器技術供与から始まって、対人地雷除去支援、中国国内の遺棄化学兵器処理、弾道ミサイル防衛の日米共同開発などが認められてきました。日米同盟の強化や、人道支援、戦後処理などのために必要な範囲で個別の事案ごとに検討され、平和国家として「国際の平和と安全の維持」を目的とする国連憲章の精神に反しない場合に限定して実施されてきた経緯があります。

2011年には民主党政権が「防衛装備品等の海外移転に関する基準」を決定し、(1)国連平和維持活動(PKO)などの平和貢献・国際協力(2)防衛装備品の国際共同開発・生産―の2分野については、供与した防衛装備品等の目的外使用や第三国移転を日本の事前同意なしには認めないことを条件とした包括的例外化措置を取っています。

公明党の山口那津男代表は今国会の参院代表質問(平成26年1月30日)で、3原則に示された平和国家としての理念を堅持するために「輸出を認める場合の厳格審査や目的外使用および第三国移転に関わる適正管理などについて明確な歯止めが必要」と主張。安倍晋三首相も、3原則が果たしてきた役割を認めた上で「明確な原則をつくる」と約束しました。

武器輸出三原則見直しについての参議院代表質問での議論

(2014/1/30)

【公明党代表・山口那津男】

次に、武器輸出三原則の見直しについて伺います。

昨年末に策定された国家安全保障戦略において新たな原則の方向性が示され、これに基づき、現在政府における検討作業が進められています。

これまで我が国は、さきの大戦への反省と不戦を誓い、武器を輸出しないことによって国際紛争等の助長を回避するという武器輸出三原則の基本理念を堅持し、平和国家としての歩みを着実に進めてきました。それゆえに、我が国の主張は説得力を持ち、軍縮・不拡散、対人地雷やクラスター弾の禁止などの分野で主導的な役割を果たし、国際社会の信頼を勝ち得てきました。

新たな原則を策定するに当たっては、これまでどおり平和国家としての理念を堅持しつつ、輸出を認める場合の厳格審査や、目的外使用及び第三国移転に係る適正管理などについて明確な歯止めが必要です。

武器輸出三原則がこれまで果たしてきた役割をどのように評価し、今後の原則の策定作業を進めようとしておられるのか、総理に伺います。【総理大臣・安倍晋三】

武器輸出三原則等については、国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念を維持しつつ、国際社会の平和と安定に貢献していく中で一定の役割を果たしてきたと考えています。

国家安全保障戦略においては、与党間の議論も踏まえ、国際協調主義に基づく積極的平和主義の観点から、武器等の海外移転に関し、新たな安全保障環境に適合する明確な原則を定めることとしています。

政府としては、国家安全保障戦略に従い、武器等の海外移転に関する新たな原則の策定を検討しているところですが、同原則等がこれまで果たしてきた役割にも十分配意した上で、移転を禁止する場合の明確化、そして、移転を認め得る場合の限定及び厳格審査、目的外使用及び第三国移転に係る適正管理の確保等に留意しつつ、十分な検討、調査を行い、具体的に定めていく方針です。いずれにせよ、国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念は維持してまいります。

安倍首相は、これまでも「武器輸出によって経済成長を図るということは考えていない」(平成25年11月8日:参院本会議)と言明しています。この3原則の理念堅持の姿勢を国民だけでなく、国際社会も納得できる具体的な政策としてまとめ、新たな原則として掲げる必要があります。