日本のガソリン価格を長年押し上げてきた「暫定税率」が、いよいよ廃止に向けて本格的に動き出しました。

この暫定税率は、もともと1974年度、道路整備を進めるための一時的な措置として導入されたものですが、その後も期限延長を繰り返し、現在ではリットル当たり25.1円が上乗せされたまま、私たちの暮らしに大きな負担を与え続けてきました。

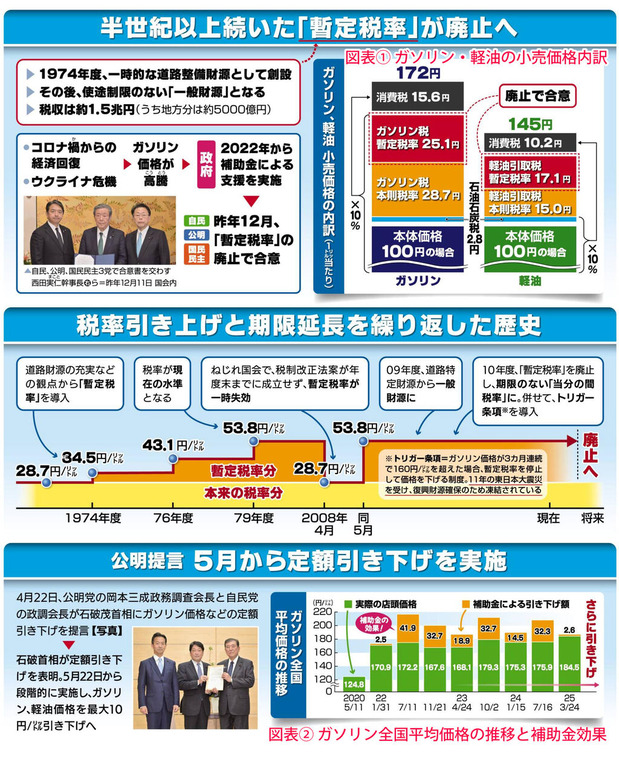

その仕組みは、次の図の通りです。【図表① ガソリン・軽油の小売価格内訳】

ガソリン価格には、通常の本則税率28.7円に加え、暫定税率分25.1円が上乗せされ、さらに消費税や石油石炭税まで含まれることで、1リットル当たり約53.8円もの税が課されていました。つまり、購入価格の約40%が税金に相当していたのです。

こうした状況に対して、公明党は一貫して「生活者目線」で改革を求めてきました。特に昨年12月には、自民党・公明党・国民民主党の三党間で「ガソリンの暫定税率は廃止する」との幹事長合意が交わされ、半世紀にわたる歴史に終止符を打つ方向性が明確に打ち出されました。

さらに、公明党は国民負担をいち早く軽減するために、今年5月から暫定税率撤廃までの「つなぎ措置」として、ガソリン価格をリッターあたり一律10円引き下げるための政府補助金制度の実施を政府に強く提言。これにより、石油元売会社に対して補助金を支給し、ガソリン価格の抑制を段階的に実現する方針が固まりました。

この取り組みにより、5月以降、全国平均でガソリン価格は現在より約10円下がる見通しとなっています。以下の図が、ガソリン価格のこれまでの推移と、引き下げ施策のイメージを示しています。

【図表② ガソリン全国平均価格の推移と補助金効果】

また、暫定税率の廃止による負担軽減効果についても試算が示されています。現在、一般家庭(2人以上世帯)の年間ガソリン消費額の平均は約7万円ほどとされていますが、暫定税率25.1円が廃止されれば、1リットル当たり約13.6%の値下げとなり、年間で約9,670円の家計負担が軽減される見込みです。

公明党はこうした具体的な成果に加え、現在進められている自民党・公明党・日本維新の会による三党協議にも積極的に関与しています。協議の中では、ガソリン価格抑制だけでなく、地方財政への影響や社会インフラの財源確保、流通業界への影響対策まで、総合的な議論が行われています。

現時点では、2026年4月からの暫定税率廃止が有力視されています。これが実現すれば、ガソリン価格の構造自体が大きく変わり、長年続いた「ガソリン高負担時代」に、確かな終止符が打たれることになります。

もちろん、財源の問題など乗り越えなければならない課題はまだ残っています。しかし、公明党は「生活現場からの声」にしっかりと耳を傾け、現実的かつ着実な政策実現を目指して努力を続けています。

これからも、ガソリン価格問題を含め、暮らしに密着した改革を着実に進めていきます。今後の動きにも、どうぞご注目ください。