「日本ブランド」平和憲法を守るために

5月1日発売の月刊誌「第三文明」6月の特別企画「集団的自衛権を考える」は、タイムリーな企画で読み応えがありました。その中でも、「立憲主義の立場から集団的自衛権行使は絶対に認められない」との憲法の伝道師と評される伊藤真弁護士の論説は、抜群の説得力で感銘を受けました。

5月1日発売の月刊誌「第三文明」6月の特別企画「集団的自衛権を考える」は、タイムリーな企画で読み応えがありました。その中でも、「立憲主義の立場から集団的自衛権行使は絶対に認められない」との憲法の伝道師と評される伊藤真弁護士の論説は、抜群の説得力で感銘を受けました。

伊藤氏の論調は非常に明確です。「憲法を変える手続きは、憲法96条に定められた手続き以外存在しない。「解釈改憲」は明確な憲法違反である」と、断言しています。

その上で、近代憲法の立憲主義を分かりやすく説明してくれています。

「憲法は、法律とは異質の“法”なのです。“法”とはルールとか規範と呼ばれ、私たちが守るべきものです。“法”は“憲法”と“法律その他”に大別されます。法律は、個人の自由を国が制限して社会秩序を守ります。憲法は、国家権力に対して縛りをかけるための道具・装置です。憲法を用いて国家を縛り、権力の乱用を防止するところに本質があります」と延べ、憲法の性格付けを明確にしています。

「比喩的に車にたとえれば、民主主義は車のアクセルであり民意を反映して政治を進めます。立憲主義は冷静に立ち止まって考えるブレーキの役割を果たします。この両方があって、はじめて車は安全に運行が可能となります」とのたとえ話は、近代民主主義の中で憲法の果たす役割を教えてくれています。

そして、現在の多数党である自民党の現状にも鋭く迫ります。「これまで国民は、あまり立憲主義を意識してはこなかったのですが、それは、ブレーキ役を果たしてくれる政治家が、それなりに存在していたからです。自民党の中にもリベラル派といわれる戦争体験のある政治家が、平和は大切である、日本国憲法9条を守るのだ、という保守本流の流れがありました。野党もそれなりの力を有し、ブレーキ役を果たしていました。今は、政治家にブレーキ役を果たすことは期待できない状態ではないでしょうか。だからこそ、市民が立憲主義を学び、市民の力で歯止めをかけていく必要があります」と。

この後、伊藤弁護士は、戦後の日本がいかに“憲法9条”によって守られてきたのかを語り、日本国憲法は「日本ブランド」の象徴であることを強調します。そして、集団的自衛権を認めてしまうと、どのような結果になるか、そのような結果に陥らないために公明党と市民の力に大きな期待を寄せ結論としています。

長文になりますが、ご容赦をいただき以下引用いたします。

立憲主義の立場から集団的自衛権行使は絶対に認められない

伊藤塾代表/弁護士・伊藤 真(第三文明2014/6号より)集団的自衛権を認めてしまうと大変なことに

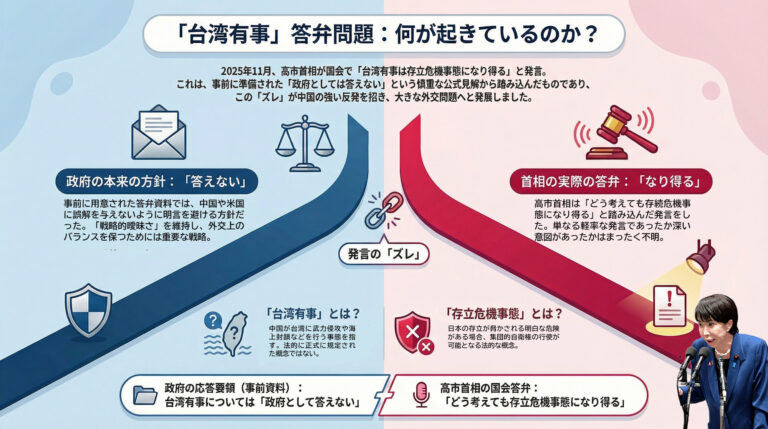

集団的自衛権行使容認は、本来、憲法によって縛りをかけられる政府の側が、閣議決定という手法で、縛りをなくすことを意味します。

しかも、国民の意思を問うこともなくです。集団的自衛権行使を容認するというのは、憲法の存在そのものを否定することです。

また、国内的にも問題があるのみならず、国際的にも、これまで集団的自衛権は、憲法上行使できないから、海外派兵はしないとしてきたことが誤りだったと宣言することになり、新たな問題が生じます。

これまでは、憲法9条2項があり、朝鮮戦争、ベトナム戦争、アフガン戦争にも日本は参加しませんでした。また、そのことが、国際的にも認められていました。それなのに、これまで戦争に加わらず、間違いを犯していました、と諸外国に謝罪することはは、国家としての体をなさなくなります。

すなわち、解釈の変更によって集団的自衛権行使を認めることは、憲法を無視することであり、国際社会において恥ずかしく愚かなことです。

もし、日本がベトナム戦争に参加していたらどうなっていたでしょう。韓国軍はベトナム戦争でおおむね5000人の兵士が戦士しています。また加害者にもなっています。日本が参加していれば、それ以上の日本人が命を落としていたかもしれませんし、加害者にもなっていたでしょう。

「戦争ができない国」から「戦争ができる国」に変えようというのが集団的自衛権行使の容認です。「戦争ができる国になったとしても、条件を厳しく設定してむやみに戦争はしない」と言う人もいます。でも「できない」と「しない」は大きく異なります。憲法は、海外で武力行使することは一切禁じています。

「戦争はできない」のです。限定的でも集用的自衛権の行使を容認したのなら、「戦争ができる国」になってしまいますが、そのことは決して忘れてはいけません。

国連憲章で集団的自衛権を認めているからといって、それを日本国憲法でも認めたとするなら、それは国連憲章と同じことになり、憲法9条2項の存在意義がなくなってしまいます。憲法9条2項の戦力不保持と交戦権否認は、国連憲章を超える厳しい平和主義の宣言なのです。

ただ、これまで、日本国民の生命・財産を守るという国家の責務を果たすための必要最小限の実力行使を、例外的に許すものとしての自衛権を有すると政府は解釈してきました。しかし、それは自衛戦争ではありません。あくまでも日本国民の生命・財産が侵害されたときに、他にとるべき手段・方法がない場合に必要最小限度の実力行使しか許されない、とするのが憲法の趣旨です。

私たちは、集団的自衛権を行使するとなったとき、外国の戦争に巻き込まれるとともに、相手の国から日本が攻撃の対象となることをイメージしなければなりません。現代では、テロ行為の標的に日本もなることを意味しています。

また、同盟国から軍事行為への協力を要請されたとしても、断ることができるという考えもあります。しかし、アメリカとの信頼関係を維持するために集団的自衛権行使を認めようと主張しているのですから、そのアメリカから要請され、それを断ることは、最も信頼関係を破壊することになります。これまでは憲法9条2項があり、「戦争に参加できない」という拒絶の正当な理由がありました。

つまり、日本の国益を考えて同盟国からの戦争参加要請を断るというようなことは、事実上できず、日本が望まぬ戦争に巻き込まれざるを得ないことにつながります。公明党と市民に大きな期待を

この誤った動きを止められるのは公明党しかないと思っています。

与党のなかでの公明党の存在意義は大きく、譲れない一線を守ってもらいたいと願っています。公明党の原動力は、市民のみなさん、創価学会の方々の平和への思い、今までも日本国憲法を大切にしてきたことです。政治家のみなさんの力は、その背後にいる市民の思いです。

たとえ限定的なものでも集団的自衛権を認めてしまっては、この国のかたちが変わってしまいます。「平和憲法を掲げる日本」と胸を張れなくなります。今回だけは、公明党が平和を守る党として、この暴挙をくい止めていただきたいと思います。

そして、市民は声をあげるべきです。マスコミへの投稿もいいでしょう。政治家に手紙を書いたりメールを送るのも有効です。市民の力は偉大です。

ぜひ、一人ひとりが、平和国家日本を大切にしていくことを強く願います。