6月23日、厚生労働省と日本年金機構は、2013年度の国民年金保険料納付率を公表しました。

6月23日、厚生労働省と日本年金機構は、2013年度の国民年金保険料納付率を公表しました。

( 参考:平成26年3月末現在国民年金保険料の納付率)

参考:平成26年3月末現在国民年金保険料の納付率)

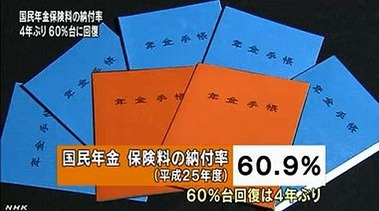

それによると、国民年金の納付率は、前年度比1.9%増の60.9%でした。政府は60%台への回復を目標として掲げてきましたが、2009年度以来4年ぶりに達成したことのなります。経済状況の好転に加え、未納者に対して財産の差し押さえを警告する「特別催告状」を送付する取り組みに力を入れたことから、納付率が向上したとみられます。

世代別に見ると、20歳代の納付率が伸びました。30歳以上は前年度比1~2ポイントの改善にとどまりましたが、20~24歳は5.0ポイント増の56.3%、25~29歳は3.1ポイント増の49.9%でした。

年金事務所から送付した特別催告状の件数は、12年度に182万件でしたが、13年度は568万件と3倍近くに増加。13年度は25歳未満の滞納者にも送る取り組みをスタートさせました。コンビニ納付利用件数も増えており、厚労省などは特別催告状を受け取った20歳代の未納者が、身近なコンビニで納付したケースが目立ちうとしています。

都道府県別では、47都道府県全てで納付率が改善しました。最も高かったのは島根の73.4%で、新潟72.9%、山形71.7%と続いています。茨城県は57.7%と前年を2%上まりましたが、全国平均には3.2ポイント及びませんでした。

国民年金の納付率の計算では、所得が少なく、保険料の支払いを全額免除された人や支払いを猶予された人は母数から除外されます。この免除・猶予者は2013年度末で606万人。前年度より19万人も増えており、名目の納付率改善の一因となっていることは見逃せません。

国民年金の受給額はいま、保険料を全期間(25年)払った人で月6万4400円です。基礎年金の半分は国予算で賄われていますので、全額免除の人がもらえるのは、税金で賄う部分(いまは2分の1)です。猶予の人は後から納めなければもらえません。2005年度の猶予分のうち、後日支払われた保険料は8%にとどまっています。2013年度末で259万人の未納者に加え、免除・猶予者の一部も低年金で生活保護に頼るほかなくなり、将来の財政を圧迫するおそれもあります。

国民年金の納付率を高めるために、どのような働かきかけが行われているか、少し詳しく見てみます。

期限までに保険料を払っていない人には、文書や電話で、保険料を納めるよう「納付督励」(よびかけ)が行われます。

そして、支払い期限が近くなってきても支払わない人に対しては、「特別催告状」が送られ、このままだと強制的な処分をすることになるよ、と警告が伝えられます。

それでも、支払われない場合は、「最終催告状」が送られて、指定の期限までに保険料を払わない場合は強制徴収を行うことになりましたと伝えられる。これが最終の警告です。

そして、最後に「督促状」が送られて、それでも払わない場合は、強制徴収となり、預貯金などの財産が差し押さえられます。

強制徴収は、本人もしくは配偶者の手取りの年間所得が400万円を超えていて、滞納期間が長い人から、順に強制徴収されています。これは、滞納された保険料の約0.2%に当たる人です。

なぜ、滞納者への強い納付呼びかけがされてこなかったかというと、そもそも国民年金というのは、制度が始まった当時は任意加入、つまり、払いたくない人は払わなくてもいい仕組みだったので、「保険料は自主的に納めるもの」という考え方が続いてきた事が背景にあります。このため、これまでは、未納者に対しての督促はあまり行われてこなかったのが現実です。

しかし、法律上は、国民年金の保険料を納めることは義務、つまり「国民皆年金」となっていのです。もっと早い段階で、督促を始めるべきだという意見も出ています。

納付率が上がらない根本の原因は、年金制度の不信があることは事実です。特に、年金の不信感を煽ったのは民主党政権と当時のマスコミです。民主党は、今の制度を大きく変えようと言っていましたが、結果的に何もできませんでした。

現在の年金制度は世代間の助け合いを基本とする仕組みです。これを自分の年金は自分で貯める方式に変えようという考えもありますが、毎年50兆円を大きく超える年金が現に支給されている現実をみると、やはり荒唐無稽な話です。(2012年度の公的年金支給額は53兆2397億円)

まずは、国民年金の支払は義務であること。支払いを行うことによって障害年金など万が一の場合のセイフティネットが確保できること。国が税金で掛け金の2分の1を負担する基礎年金以上に有利な年金制度は民間では存在しないこと、こうしたことをしっかりと国民に知らせるべきです。