日本緩和医療学会が新たに定めた、緩和ケアの定義は「重い病を抱える患者やその家族一人一人の身体や心などの様々なつらさをやわらげ、より豊かな人生を送ることができるように支えていくケア」とされています。2007年に施行された「がん対策基本法」で、がん医療の柱の一つに据えられたのが「緩和ケア」です。しかし、いまだに医療機関によって取り組みの差が大きく、厚生労働省は今年5月、全国397カ所のがん診療連携拠点病院に理解を助けるリーフレットを配布しました。厚労省は「患者の理解も必要になる。各病院は、分かりやすく伝える資料を作ってほしい」と、関係者に求めています。

「がんとわかったときからはじまる緩和ケア」と、厚労省が作成したパンフレットには、このタイトルが掲げられています。

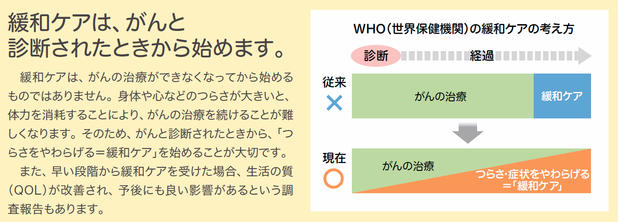

患者のさまざまな身体的、精神的苦痛を低減する緩和ケアの対象については、「治療後」「終末期」など誤解が多いのが現実です。リーフレットでは、診断時から全ての患者に切れ目なく、適切なケアを実施するよう求めています。

リーフレットには「緩和ケアは、がんの治療ができなくなってから始めるものではありません。身体や心などのつらさが大きいと、体力を消耗することにより、がんの治療を続けることが難しくなります。そのため、がんと診断されたときから、「つらさをやわらげる=緩和ケア」を始めることが大切です。また、早い段階から緩和ケアを受けた場合、生活の質(QOL)が改善され、予後にも良い影響があるという調査報告もあります」と、WHO(世界保健機関)の緩和ケアの考え方が明記されています。

その上で、医療機関が提供できる緩和ケアの「5つの支援」を具体的に示しています。身体的な痛みの緩和(麻酔剤などの投与)だけが強調されますが、がんの患者をあらゆる方面からサポートする考えが明確になっているのです。

- これからの治療を決めるとき……患者に必要な情報を提供し、患者ともに治療を考えます

- がんとわかったら……患者のつらさに耳を傾けます

- つらさや痛みが続くとき……専門のスタッフが相談させていただきます

- つらさや痛みが強いとき……身体や心などの様々なつらさをやわらげます

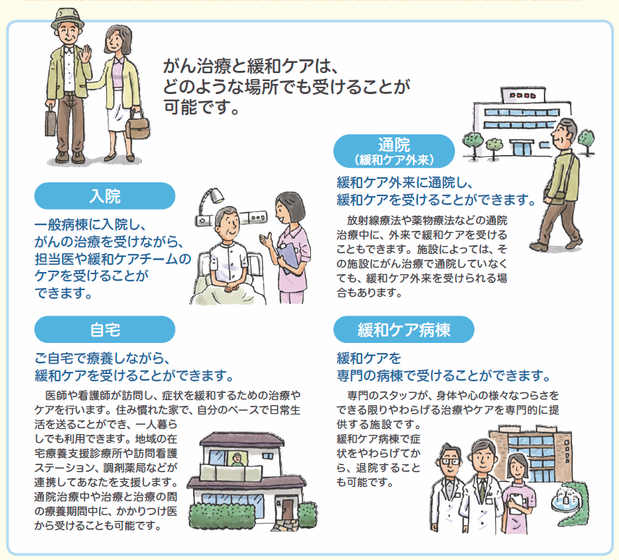

- 治療や療養の場は……ご希望に沿うように相談させていただきます

拠点病院では、2008年から専任の医師や看護師による緩和ケアチームの整備を義務付けられています。しかし、5年以上たった今も、医療者の意識が以前と変わらない、ケアに対応する人員が足りない--などから、対応に差が生じています。

今年1月には拠点病院の指定要件が改定され、緩和ケアは(1)すべてのがん患者に診断時から実施(2)チームで対応(3)退院後も継続--などの原則が加えられました。拠点病院は2年以内に、必要なスタッフや体制整備を進めることになっています。今回のリーフレットが、患者の苦痛を拾い上げる体制作りに役立てられるか、各病院の取り組みが注目されます。

緩和ケアの推進には在宅医療の充実も重要なポイント

7月7日、井手よしひろ県議は、いばらき診療所みとの丸山善治郎院長と意見交換させていただきました。その話題の一つに「緩和ケアの推進と在宅医療の役割」がありました。パンフレットでも在宅医療による緩和ケアが重要な柱として記されています。丸山院長は「入院施設で出来るすべての緩和ケアが、在宅で提供できます。ただ、家族の状態や自宅の状況で出来る緩和ケアが制限されてしまうのは当然です」と語っていました。

その上で、「そもそも緩和ケアには、がん対応と非がん対応という考え方があります。緩和ケアをがんにだけ限定する考えも見直しても良いかしれません」と指摘。毎年、学会でも少しずつ深まっている領域が「非がんの緩和ケア」です。しかし、現在日本では緩和ケア診療加算も緩和ケア病棟入院料もガン患者とHIV患者だけが対象となっています。真の意味での緩和ケアを目指すとき、在宅医療による緩和ケアと非がん対応緩和ケアについて、議論を深める必要性を教えていただきました。

参考:緩和ケアに関するパンフレット(PDF)

参考:緩和ケアに関するパンフレット(PDF)