第3回目は、八島いさお県議のレポートです。

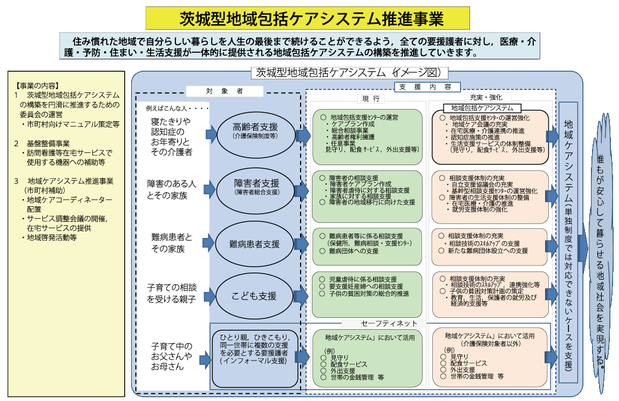

いばらき型地域包括ケアシステムの特徴

超高齢社会と人口減少社会にあって新しい社会保障のシステム構築が急務です。

超高齢社会と人口減少社会にあって新しい社会保障のシステム構築が急務です。

地域包括ケアシステムとは、「団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される」システムです。そして、茨城型は、その対象者を「すべての要援護者」としたことが特徴です。

高齢者支援、障害者支援、難病患者支援、こども支援、加えて、セーフティネットとしてのひとり親、ひきこもり、同一世帯に複数の支援を必要とする要援護者を対象者としようとする画期的な茨城型を目指します。

この「誰もが安心して暮らせる地域社会の実現」を目指す新しい政策のスタートが切られました。 茨城県議会公明党は、地域包括ケアシステム構築の先頭を走り、政策実現をリードして参ります。

地域包括ケアシステムの舞台は、私たちの住まいです。多くの方との共同体である地域です。この地域には、自助・互助・共助・公助の適切なバランスが必要です。

住まいは、自宅だけを指すのではなく、特別養護老人ホームやサービス付高齢者向け住宅など自身の人生の最終の住まいも含みます。健康で長寿であって、人生の満足をかなえる住まいです。この住まいの課題は、今後、一人住まいの単独世帯や高齢者夫婦世帯が増加していくことです。ここに地域との関わりが重要である理由があります。一人たりとも地域にあっては一人きりにはならないのです。

医療のこれからは、自身のかかりつけ医がいることから始まります。最も心が安んじられる在宅診療が医療の基本となります。総合診療ができる医師を育成し、急病や重篤な病気には急性期に対応する専門医療機関との密接な連携があるかかりつけ医が必要です。

介護のこれからは、在宅系の介護サービスを充実させ、施設系の介護サービスは適切な設置数にしなければなりません。訪問看護、訪問介護、通所介護や新しい地域支援事業のきめ細かな実現が求められます。地域支援事業は、地域資源の発掘と地域のやる気の結晶です。

生活支援と介護予防のこれからは、健康で元気に暮らすための地域活動から達成されます。自治会活動やボランティアなど人と関わり合い多くの人の中で、お一人お一人の隠れた才能を発揮するとき、地域と共に元気が生まれます。茨城県はシルバーリハビリ体操と言う素晴らしいアイテムがあります。さらに普及と啓発を進めていくべきです。

これらはおおむね中学校単位を日常生活圏としていますが、地域の実情を考慮すべきでしょう。地域の自主性と主体性が最も大切です。地域包括支援センターの役割の充実を図って参ります。

いばらき型地域ケアシステムの5つの課題

地域包括ケアシステムは、これから始まる新しい社会保障のシステムです。これから目指す茨城型地域包括ケアシステムの課題を示したいと思います。

まずは、人材の確保。高齢者福祉は介護保険制度等から、医療は健康保険制度から、障害者福祉は障害者総合支援法から、難病患者支援は難病医療費助成制度から、こども対策は児童虐待防止法や子どもの貧困対策の推進に関する法律からなど広範囲の法のなかから、その人と家族にとって最も的確な福祉メニューを示していかなくてはなりません。その意味で、助けが必要な方の現実に寄り添い、その立場に立つ心と、地域包括ケアシステケムの現場に精通する人材の育成と確保が急務です。

次に、このシステムの肝は、医師の力にあります。医師の皆さまの判断が医療・介護のケアサービスの質と量を決定します。加えて、すべての医療関係者と医療介護者、多職種関係者の連携が必要です。茨城型地域包括ケアシステムに多くの医師の先生の活躍を期待したいと思います。そして、重層的な多職種連携のシステムを構築したいと考えます。

三に、「見える化」の推進です。地域間の差異をどうするのかが課題です。例えば、介護保険料の差異も、医師の偏在も、すべての差異は、「見える化」の推進により、市民の皆さんが声を発することで格差の解消を目指さなくてはならないでしょう。

四に、地域力の向上です。日本の地域力は、「おせっかい」にあると思います。認知症の方の徘徊も、障害を持つ方の働きや社会参加も、子どもたちの成長の有り様も、すべてに地域の見守りの力が発揮されるべきです。そして、私たちの住まう私たちの地域の特性を「おせっかい」を発揮することで住みやすいまちが作られます。人と人の交流密度を高めましょう。選ばれる地域に人が集います。人口減少など心配いらないのです。

五に、人としての尊厳と権利をしっかりと守り抜くことです。境遇や暮らしの差異があったとしても、人としての差別があってはならない。一人一人の身上監護と財産管理を明確にして参りたい。その意味で市民後見人を広く養成し、成年後見制度の普及を図りたいと思います。

地域包括ケアシステムを構築するためには、多くの方の力の結集が必要です。見守り、気付き、気遣う、伝える、誰かではない私たち自身の慈愛の心の発動に我が地域の力の結集がありましょう。地域包括ケアシステムの目的は、健康で長寿であることです。高齢化は必ずしも万全の健康ではないかもしれない。しかし、病気などと上手に付き合いながら自分らしい環境を作り、人生を満足に過ごそうとするものです。

地域ケアシステム構築に全力

介護保険制度や健康保険制度の費用は急速に増加し、負担と給付のバランスは困難な状況があります。だから福祉の切り捨てが始まるとの意見があります。しかしながら真に必要な給付は手厚くするべきであり、国も県も市も、そして私たちの手許にある無理や無駄を見直し、過剰なケアから適切なケアに変貌していくことに反対はありません。

私たちは、茨城型地域包括ケアシステムの構築に全力で取り組みます。それは、福祉は私たち自身のものであるからです。誰もが歳を重ね、成熟と円熟の歳を迎えます。と同時に衰えと最終の人生に向かいます。地域包括ケアシステムが自らの地域の満足の空気のようになることを目指して参ります。