日立市の「99.8%ショック」を引き続き取り上げます。日立市議会の3月議会でこの問題がどのように扱われているか、公開されているインターネットの録画記録などで検証してみました。

さすがに、多くの議員がこの問題を取り上げていました。

会派代表質問では、飛田謙一議員(日立市政クラブ)「市政経営への戦略的転換に込めた思いについて」、粕谷圭議員(民主クラブ)「財政政策について」、三代勝也議員(公明党)「経営改革の考え方について、財政運営について」とすべての会派が取り上げています。一般質問では、石川香議員、添田絹代議員、伊藤智毅議員などの質問が注目されます。

総論的には、三代議員と伊藤議員の質問は正鵠を射ていると思います。2議員の質問と答弁をもとに、日立市の経営改革の議論をまとめてみました。

日立市が令和7年度を「経営改革元年」と位置づけ、本格的な自治体経営の見直しに乗り出そうとしています。市が策定を進める「経営改革マスタープラン」は、これまで約30年間にわたって進めてきた行財政改革の延長線上にあり、人口減少と高齢化という厳しい社会状況の中でも、持続可能で柔軟性ある行政運営を実現することを目指すものです。こうした抜本的な改革に踏み切る背景には、日立市財政の深刻な現実があります。

特に注目されたのが、令和5年度決算で明らかになった経常収支比率です。この指標は99.8%に達し、茨城県内の市町村の中で最も高く、全国平均(93.1%)を大きく上回っています。これは、日常的な収入(市税や地方交付税など)のほとんどが、毎年必ずかかる人件費や扶助費、光熱水費などの経費に充てられてしまい、新たな政策への投資や突発的な出費に回せる余力がほとんどないという、いわば“家計のゆとりゼロ”のような状態を意味します。

このような財政の硬直化が進んだ要因として、市税収入の伸び悩みや臨時財政対策債の減少など収入面の停滞が挙げられます。加えて、近年の急激な物価高騰や賃上げ要請により、光熱費や人件費などの経常支出が大幅に増加したことも大きな要因です。こうした現状を前に、市は従来型の見直しでは不十分と判断し、行財政システム全体を見直す「経営改革」に踏み切る決断を下しました。

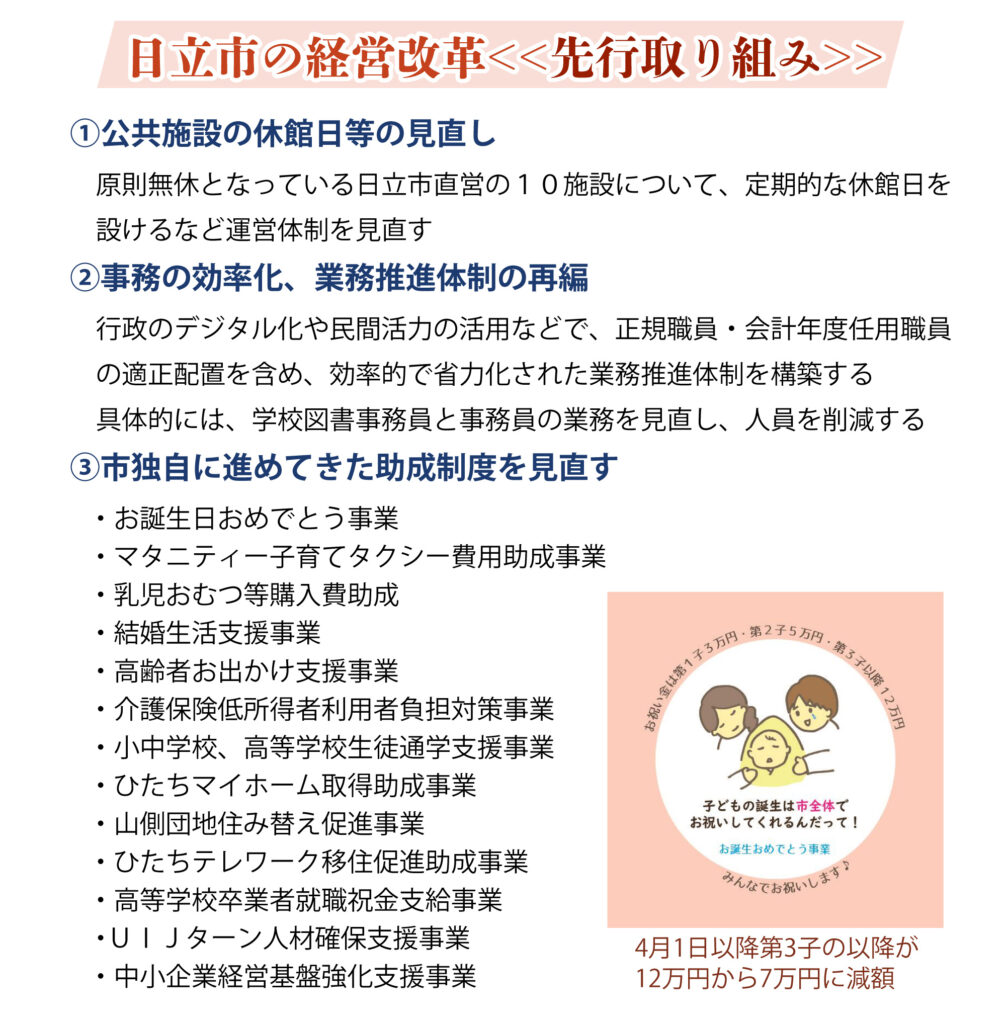

そのスタートとして、令和7年度には「経営改革マスタープラン」の策定が予定されていますが、それに先立ち、すでに三つの施策が「先行実施」として打ち出されました。

一つ目は公共施設の休館日見直しです。これは利用頻度の低い曜日に休館日を設けるなど、施設運営の省力化を図るものですが、実際には市民の利便性低下につながるとの懸念も強く、特に施設を活用している高齢者や子育て家庭から不満の声が上がっています。

二つ目は事務効率化と業務推進体制の再編であり、165人分の会計年度任用職員の削減を行うという内容です。その対象の大半が福祉や教育といった生活の根幹に関わる分野であるため、現場の職員の負担増やサービス低下への影響が懸念されています。市は「業務の適正化とデジタル化でカバーできる」としていますが、実態がどうなるのか、今後の推移が注目されます。

三つ目は助成制度の見直しです。これまで市民生活を支えてきた各種の助成制度について、縮小や統合を行うことで財政の効率化を図るとしていますが、中には拡充を求める声も多い制度もあり、制度見直しの方向性には市民からの反発も想定されます。

とりわけ注目されるのは、事務効率化を名目に行われる大規模な人員削減です。市は、会計年度任用職員など165人分の配置を見直す方針を示し、その多くが福祉や教育分野に集中していることが明らかになりました。中でも、学校現場では学校事務と学校図書事務を一人に統合し、2人配置していた体制を1人に減らすという方針が示されました。これは、現場の業務負担を増やすだけでなく、子どもたちの安心できる居場所としての学校図書室の環境を後退させるものです。学校図書室は、単なる資料保管の場ではありません。静かに過ごしたい子どもたちの憩いの空間であり、学びの出発点でもある重要な施設です。そこに配置される図書事務職員は、単に本を管理するだけでなく、子どもたちに寄り添い、読書活動を支える存在です。その体制が削減されることで、図書室の役割そのものが揺らぐことになりかねません。

市は「業務の見直しとデジタル化で対応可能」としていますが、現場ではすでに人的余裕が乏しく、今回の削減が職員の過重負担や教育環境の劣化につながるのではないかという危機感が広がっています。市議会らも、「もっと市民や現場の声に耳を傾けるべきだった」「改革という名のもとで、子どもや教育の現場が最初に痛みを受けるようでは本末転倒だ」といった厳しい指摘が相次ぎました。

確かに、将来の持続可能な財政運営のためには、抜本的な見直しが不可欠です。しかし、その改革は、市民の信頼と納得の上に成り立たなければなりません。数字だけを見て進めるのではなく、そこに生きる人々の声と暮らしを出発点に据えた改革であるべきです。

令和7年度から策定が始まる「経営改革マスタープラン」は、日立市の未来を左右する極めて重要な羅針盤となります。改革を名乗る以上、それは市民と向き合い、共に築く未来への挑戦でなければなりません。教育現場や図書室のような、子どもたちの安心と希望の場がその第一歩で犠牲になってはならないのです。

今、問われているのは、行財政のスリム化ではなく、信頼に基づいた持続可能な市政運営のあり方そのものなのです。

蛇足ですが、日立市議会での議論が私たち市民に伝わるのは、議事録がまとまる6月以降になってしまいます。2月19日に市議会議員に示された「経営改革に向けた取り組み方針」は政策立案中の文書であるとして、担当課から一般市民への公開を拒否されました。99.8%という数値が示されてからすでに半年。市民にこの実態が速やかに示されないのは残念です。