8月7日、大井川和彦茨城県知事は定例記者会見において、茨城空港における国際線の乗り入れ制限が正式に撤廃されたことを発表しました。この発表は、空港の更なる利便性向上と、茨城県の観光・経済にとって極めて大きな転換点となるものであり、注目を集めています。

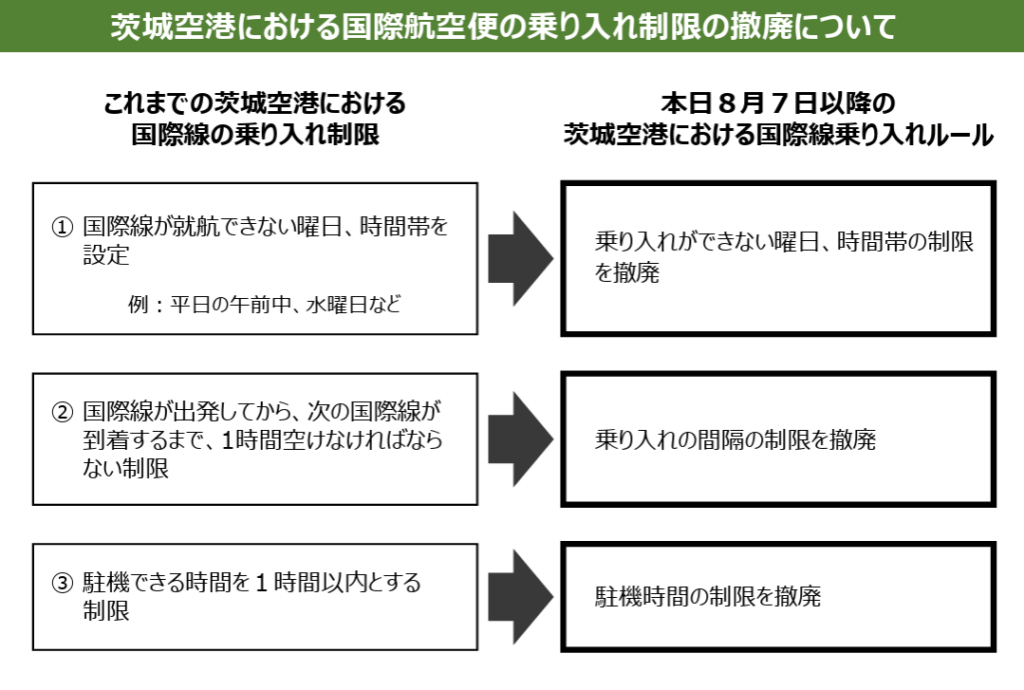

これまで茨城空港では、いくつかの制限が国際線の運航に課されていました。具体的には、

①国際線が就航できない曜日や時間帯が設定されていたこと

②1便出発後、次の国際便が到着するまで1時間空けなければならないという間隔制限

③駐機時間が1時間以内とされていたことの3点がありました。

こうした制限は、空港と共用している自衛隊の運用上の事情によるものでしたが、結果として、航空会社側の柔軟な運航計画が立てにくく、特にインバウンド需要の拡大に十分応えられないという課題が指摘されていました。

そこで、大井川知事は7月18日に自ら防衛省を訪れ、中谷防衛大臣に対してこれらの制限の撤廃を強く要望。その結果、防衛省は今回の要望を前向きに受け止め、ついに制限の全面撤廃が決定され、本日8月7日から新たな運用が開始されることとなりました。

この撤廃により、航空会社はこれまで制限されていた曜日や時間帯にも柔軟に発着スケジュールを組むことが可能となり、航空便の拡充が大いに期待されています。すでに韓国の「エアロK」や、台湾の「タイガーエア」などから、増便や就航希望が寄せられており、今回の決定はまさにそれらの要望に応えるものです。知事も「これを追い風に、首都圏における“第三の空港”としての地位確立を進めたい」と力強く語っています。

もちろん、空港インフラにも現実的な限界があります。ターミナルの規模や滑走路の容量など、現在の施設では1時間に4〜5便の発着が限界との見方も示されています。ですが、利用者数170万人という2040年代のビジョンを掲げつつ、それに見合うようにインフラ整備や路線拡充を段階的に進めていく方針も明確にされています。

ただし、夜間駐機については引き続き制限が残るとのことです。防衛省側からは「運用上困難」との見解が示されており、これは共用空港としての性格上、当面は致し方ない部分といえるでしょう。

このような制度的な壁を一つ一つ取り払っていくことが、茨城空港の未来を切り開く鍵となります。今回の発表は、単なる規制緩和の枠を超え、空港の持つポテンシャルを引き出す「扉を開けた第一歩」と言えるでしょう。

茨城県が持つ豊かな自然、食、そして観光資源を、より多くの海外の方々に体験していただく。その玄関口としての茨城空港が、今まさに新たなステージに立ったことを、私たち県民として大いに歓迎したいと思います。