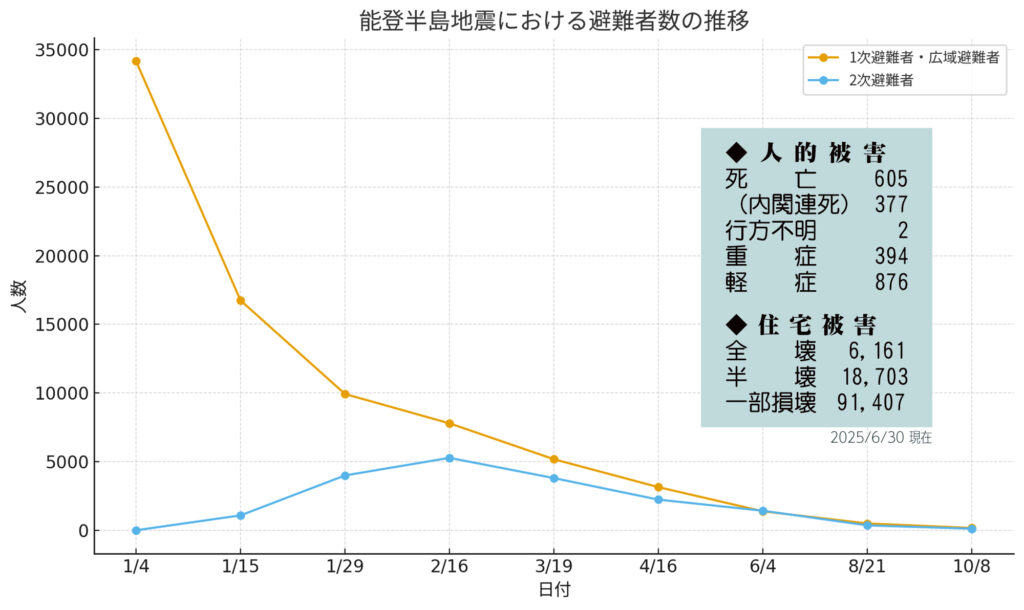

2024年元旦、16時10分。能登半島を襲った強烈な揺れは、石川県政史上最大の危機をもたらしました。震度7、死者623人、そのうち約6割が避難生活中の災害関連死でした。住家被害は16万5000棟を超え、最大で3万4000人もの人々が避難を余儀なくされました。まさに未曽有の災害だったと言えます。

しかし、この大災害に対する石川県の初動対応は、本当に十分だったのでしょうか。今回の地震では、能登半島という地理的な制約や過疎・高齢化という社会的要因、さらには元日というタイミングが重なり、救助や支援は難航しました。それでも、行政の対応が後手に回った場面は少なくありませんでした。災害対応の要となる県職員の出勤率は発災直後1週間で50%を切り、一部の職員に負担が集中。情報の集約が遅れ、危機管理部門への伝達や調整も不十分だったことが検証報告書で明らかになっています。

避難所運営も混乱が続きました。体育館などの指定避難所は定員を超えるほど人であふれ、暖房やトイレが不足し、体調を崩す高齢者が相次ぎました。孤立集落の状況把握が遅れ、支援が届くまで数日を要した地域もありました。さらに、全国から駆けつけた支援職員やボランティアの宿泊先の確保もままならず、現場では「どこに泊まればいいのか」「何を手伝えばいいのか」といった混乱が広がったのです。

もちろん、これほど大規模で広域的な災害に完璧な対応はあり得ません。しかし、石川県が設置した検証委員会自身が指摘しているように、県庁内の情報共有体制は不十分で、受援計画や職員派遣マニュアルも整備されていませんでした。つまり、災害が起きる前から想定や準備が不足していたことは否定できません。

今後は、危機管理部門の権限を明確にし、情報を一元化する仕組みを早急に整えるべきです。受援体制を平時から準備し、宿泊・食料・資機材をあらかじめ確保しておくこと、被災者情報や道路状況をリアルタイムで共有できるデジタル基盤を整備することも欠かせません。そして何より、公助が届くまでの間に命を守る「自助・共助」の仕組みを地域社会で作り上げる努力が必要です。

能登半島地震は、石川県に「災害対応の脆弱さ」を突き付けました。この苦い経験を一過性の反省で終わらせるのか、それとも次の災害に備えた抜本的な改革につなげるのか。県政にとって、今まさに試されているのは危機対応の実行力と、本気で変わろうとする意思なのだと思います。

令和6年能登半島地震対策検証報告書

~発災後概ね3か月における石川県の初動対応の検証~

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/bousai/bousai_g/bousaikaigi/20241028/kensho_houkokusho.html