費用弁償の見直しや分割質問方式導入を提案

9月28日、第2回茨城県議会改革等調査検討会議が開かれ、県議会の活性化にための具体的な提案がまとめられ、田山東湖議長に答申されました。

茨城県議会では、今年3月議会に議長の諮問機関として「県議会改革等調査検討会議」が設置されました。これには、自民、民主、公明、自民県政クラブなど各会派の代表が一堂に会し、県民に信頼される県議会を目指し、議会運営上の様々なシステムの見直しや選挙区割り、定数の見直しなど幅広い改革を検討することになりました。(県議会公明党を代表して井手よしひろ県議が出席しています)

今回、議長に答申された内容は、7月までに各会派毎にまとめられた提案をもとに、議論され合意した内容です。7つの具体的な項目からなり、可能な限り速やかに実施に移されることになります。

- 議会基本条例制定のための検討を行う。

なお、条例案の検討に当たっては、議会改革検討会議とは別の組織を設け、その場において検討を行う。 - 本会議の質問方式については、現行の一括質問一括答弁方式に加え、分割質問方式を選択できるようにする。(平成24年3月議会から実施を目指す)

- 議長による議員の呼称については、「○○議員」と統一化する。(平成23年12月議会より実施する)

- 常任委員会の名称、所管事項の変更

(1)「環境商工委員会」は、名称に「防災」を加え「防災環境商工委員会」と変更する。

(2)「文教治安委員会」は、名称を「文教警察委員会」へ変更する。 (3) 企業局は、保健福祉委員会から土木委員会へ所管を変更し、名称を「土木企業委員会」と変更する。(平成23年12月県議会で条例を改正する) - 予算特別委員会のインターネット映像中継を実施する。(平成24年3月議会より実施する)

- 本会議終了後に議会ホームページ上で会派ごとの採決態度を公表する。(平成23年12月議会より実施する)

- 休会日で委員会を開催しない日には、費用弁償を支給しない。(平成23年12月議会より実施する)

なお、今回の答申には盛り込まれませんでしたが、茨城県議会公明党では、議会基本条例だけではなく、基本計画議会議決条例(県総合計画などの策定に当たって県議会の審議と議決を必要とするための条例)の制定、通年議会の実施を提案しています。また、議会や委員会の活性化のためには、本会議や委員会でのパソコン、プロジェクターなどの利活用推進。個人の採決態度・出欠状況などのホームページへの掲載。委員会審議のインターネット中継の実施を求めています。

茨城県議会議会改革等検討会議の答申について、9月29日付けの新聞各紙は地方版で論評を掲載しました。その一部を参考のため、引用させていただきます。

県議会基本条例制定へ 検討会議答申、ネット中継拡大も

茨城新聞(2011/9/29一面)

県議会の全会派代表が参加する議長の諮問機関「県議会改革等調査検討会議」(海野透座長)の第2回会合が28日開かれ、「議会基本条例制定のための検討を行うべき」などとした第1次答申をまとめ、田山東湖議長に提出した。

議会基本条例は議会活動の“憲法”と呼ばれ、4月1日現在16道府県が制定。議員の質問に執行部が反論できる「反問権」や、議員相互の「自由討議」を規定し、丁々発止の論戦を志向する議会もある。検討会議では全会派とも制定に賛成の意向を示した。今後、検討会議とは別の組織を設け、制定に向け議論を深めることになる。

さらに、本会議の質問方式について、現在は議員がすべての質問を行った後に執行部が答弁する「一括答弁方式」だが、項目ごとに質問と答弁を行う「分割質問方式」も取り入れ、いずれかを選択できるようにする。「質問と答弁が近くなり、傍聴者らの理解が深まるのではないか」とみており、来年の第1回定例会から実施できるよう手続きを進める。

同じく第1回定例会から、既に本会議で実施されているインターネット映像中継を予算特別委員会にも拡大するよう答申した。

「費用弁償」年620万カット 県議会改革

読売新聞(2011/9/29地方版)

定例会開会中の県議の日当や交通費に相当する費用弁償が、本会議や委員会がない日にもかかわらず1日52万円、年間で総額約620万円支払われていたことが28日の県議会改革等調査検討会議で明らかになった。県議会は12月定例会から、本会議や委員会のない日は支給を廃止するよう改める。

費用弁償は、議員が本会議や委員会に出席するための交通費分などとして支払われる制度。県議会では現在、自宅から20キロ未満は5000円、20~40キロ未満は6500円、40~60キロ未満は8000円、60~80キロ未満は9500円、80キロ以上は1万1000円を支払っている。65人の全県議を合わせると1日当たり52万円に上る。

一方、年4回ある定例会は、本会議以外の平日の休会中に委員会や議案審査の日程が設けられるが、開催日以外に議会に足を運ぶ県議は多くない。過去3年間で委員会のない休会日は年平均で12日あったが、全県議に費用弁償が支払われていた。1997年6月以前は、定例会開会中の土・日曜日にも支払われていた。

費用弁償を巡っては「報酬の二重取り」として、大阪府、京都市、仙台市などが廃止もしくは廃止方針を打ち出し、全国的に実費払いへと見直しが進んでいる。県議会事務局によると、県議が県庁や県議会へ来たかどうかを確認せず、費用弁償を支払っているのは全国で3県のみという。

ネット中継 予算特別委にも 県議会改革で第一次答申

東京新聞(2011/9/29地方版)

県議会改革等調査検討会議(座長・海野透県議)は二十八日開き、本会議だけだったインターネット映像中継を予算特別委員会にも拡大することや費用弁償の支給見直しなど七項目を田山東湖議長に答申した。

審議活動活性化などを目指した第一次答申。うち予算特別委のインターネット映像中継は、議事確認用に設置されているカメラを活用し、来年二月の第一回定例会から実施することを提言。

費用弁償については、十二月の第四回定例会から休会日で委員会もない日は支給を廃止することを求めた。年間で約六百万円の経費削減になるという。交通費も含まれる費用弁償の額は距離に応じて異なり現在は一日五千~一万一千円。

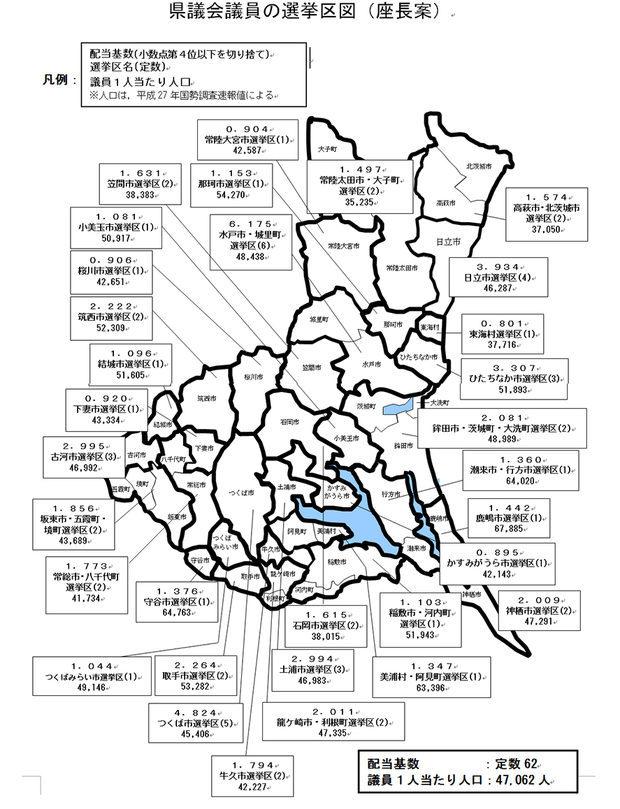

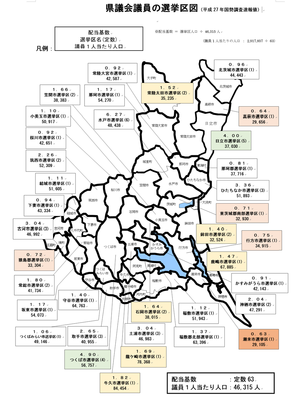

同会議は次は十二月に開催予定で、議員定数や選挙区の見直しなどを検討する。